75歳以上で運転免許を更新するには認知機能検査が必要です。

本記事では、検査で出題される16枚のイラストを効果的に覚える方法や、イラストA〜Dの全パターンの一覧を解説します。

体験談や覚えやすくするコツも紹介しているので、初めての検査でも安心して臨めます。

- 認知症テストって何?検査内容と合格点をわかりやすく解説

- 16枚のイラストを覚える「手がかり再生」対策とは?

- 記憶しやすくなる!イラストを分類する16のヒント

- 認知症検査に出題されるイラストパターン一覧(2025年版)

- イラストを確実に覚えるためのコツ|五感と結びつけよう

- 運転免許更新時に受ける検査の流れを解説|認知症テスト〜高齢者講習まで

- 実際に出題されたパターンDの体験レビューと解説

- 介入課題って何?記憶テストの前に行う“記憶のかく乱”とは

- いざ本番!16枚のイラストにどう答える?記憶テストの実際

- 時間の見当識対策|今の年月日や時間を正しく答えるには?

- 認知機能検査の終了後に行う高齢者講習とは?流れと内容を紹介

- 認知症テストに向けて今からできる準備とは?効率的な練習と覚え方

- まとめ|認知機能検査は準備で差がつく!不安を自信に変えるコツ

認知症テストって何?検査内容と合格点をわかりやすく解説

認知機能検査とは?

運転免許の更新時、満75歳以上の方は「認知機能検査」の受検が法律で義務付けられています。

記憶力や時間の認識力を確認する検査となっていますね。

検査の中心は「手がかり再生」

検査の中でもイラストを記憶して思い出す「手がかり再生」が得点の多くを占めます。

でも、合格基準は36点以上とされており、試験問題を一通り目を通しておけば合格点はクリアーできると感じています。

16枚のイラストを覚える「手がかり再生」対策とは?

試験に出るのはどんなイラスト?

出題されるのはイラストA〜Dの4パターンのうち1つとなっています。

各パターンに16枚ずつ、合計64枚のイラストがありまが、同じ試験会場では同じイラストパターンが1年位は続くと感じています。

覚えるタイミングとコツ

1週間前から毎日少しずつ練習するのが効果的かな~と思いますネ。

順番を意識し、ストーリー仕立てで覚えると記憶が定着しやすくなります。

記憶しやすくなる!イラストを分類する16のヒント

カテゴリに分けると記憶がラクに!

64枚のイラストは、16のカテゴリに分類できますので、このカテゴリーを頭にたたき込んでおくのも一つの方法かな~と考えています。

イラストの絵とカテゴリーを関連づけができることで、記憶の「引き出し」が増えますね。

16のカテゴリ一覧

- 戦いの武器

- 楽器

- 体の一部

- 電気製品

- 昆虫

- 動物

- 野菜

- 台所用品

- 文房具

- のりもの

- 果物

- 衣類

- 鳥

- 花

- 大工道具

- 家具

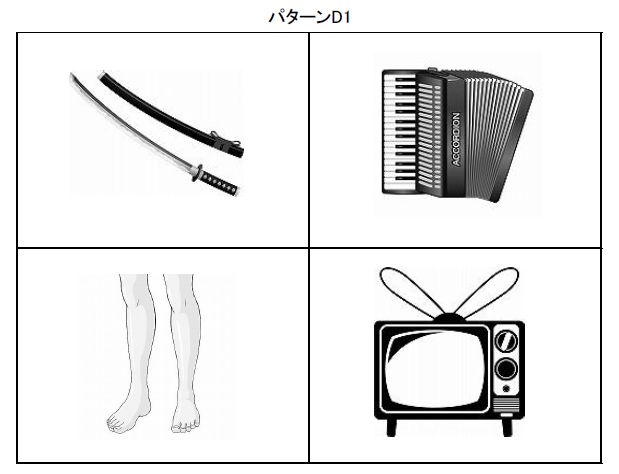

認知症検査に出題されるイラストパターン一覧(2025年版)

A〜Dパターンを事前に確認

どのパターンが出るかは当日まで分かりません。

全パターンの内容を把握しておくことで、落ち着いて対応できます。

PDFで確認・ダウンロード可能

👉 一覧表はこちら:

https://osanpomichi.com/data/nintiirasuto.pdf

イラスト4つのパターン↓

1、イラストパターンA>>>

2、イラストパターンB>>>

3、イラストパターンC>>>

4、イラストパターンD>>>

イラストを確実に覚えるためのコツ|五感と結びつけよう

視覚+触覚で記憶を強化

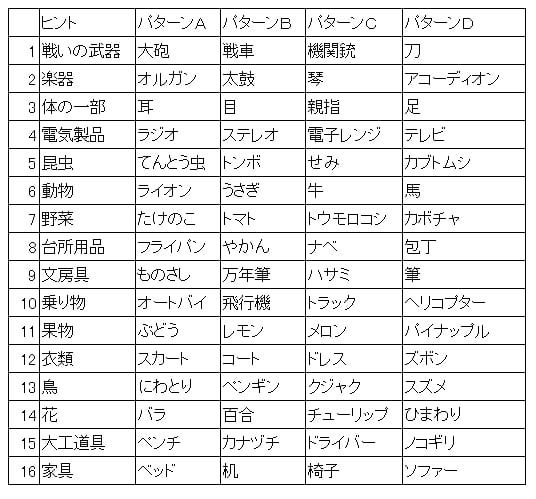

「足の絵を見たら自分の足を触る」「ズボンを見たらズボンを触る」など、感覚と結びつけると記憶が深まります。

ストーリーでつなげる

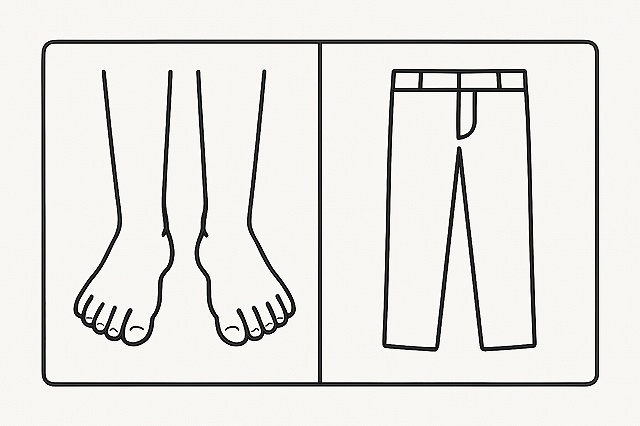

「カボチャを包丁で切る」といった連想も効果的。

自分の体験や感情に結びつけることで、記憶の再生率が高まります。

運転免許更新時に受ける検査の流れを解説|認知症テスト〜高齢者講習まで

- 認知症テスト認知機能検査:30分

①手がかり再生でイラストを覚えて書き出す検査

②現在の年月日、時刻の確認の検査 - 高齢者講習講義:30分

- 適正検査各種の運転適性機材による指導:30分

- 実技教習所の車による指導

1人ずつで教習所内を教官指示に従って運転します、縁石に乗りあげて直ぐにブレーキを踏んで止まれるかのテストも追加されました。

検査と講習は1セット

認知機能検査(約30分)と高齢者講習(約90分)が同日に行われます。

事前に全体の流れを知っておくと安心です。

高齢者講習の3ステップ

- 座学:交通ルールとマナーの講義

- 適性検査:視力・反応速度などのチェック

- 実技運転:教習所内を走行、緊急時の対応なども確認されます

実際に出題されたパターンDの体験レビューと解説

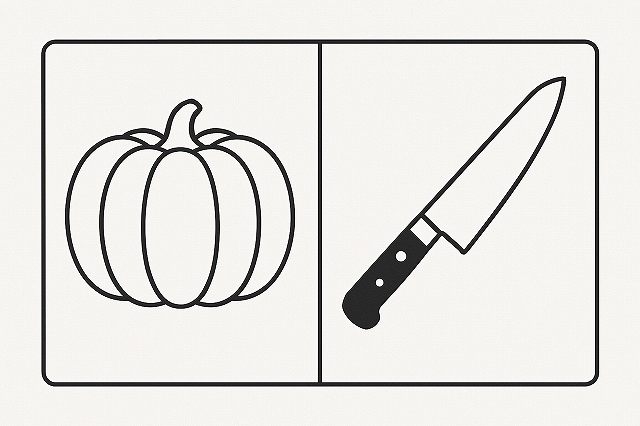

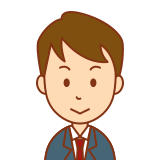

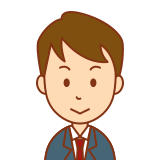

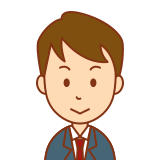

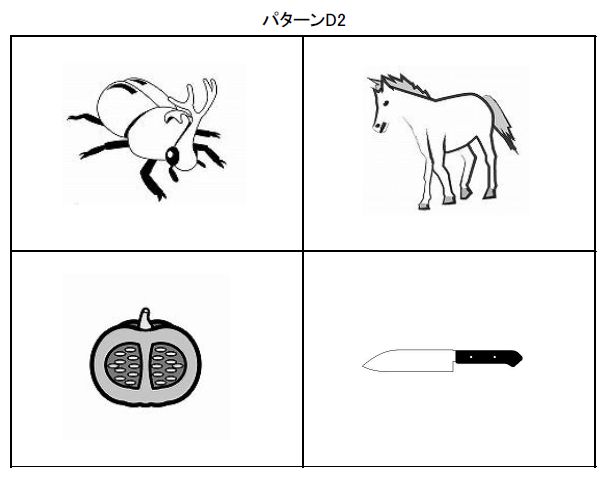

出題例(パターンD)

- 刀、アコーディオン、足、テレビ

- カブトムシ、馬、カボチャ、包丁

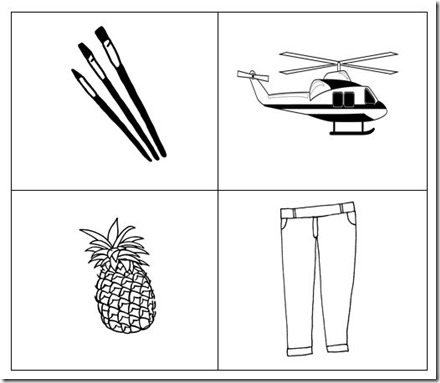

- 筆、ヘリコプター、パイナップル、ズボン

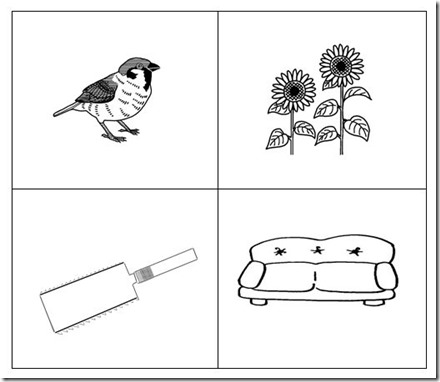

- スズメ、ひまわり、ノコギリ、ソファー

試験の流れと雰囲気

今回私が受けた認知機能検査では、イラストパターンDの問題からスタートしました。

検査は部屋の正面にある大きなスクリーンに映し出される絵を見て答える形式です。視力に不安がある方は眼鏡を、聴こえにくい方は補聴器を忘れずに持参すると安心です。

この記事で紹介しているイラストは、実際の検査で使われた絵に非常に近いフリー素材をもとに再現したものです。練習や理解の参考として、ぜひ本番と同じつもりでご覧ください。

それでは、私が体験したパターンDの内容を詳しくご紹介していきます。

イラストパターン1ページ目

| パターンD | ヒント | |

| 1 | 刀 | 戦いの武器 |

| 2 | アコーディオン | 楽器 |

| 3 | 足 | 体の一部 |

| 4 | テレビ | 電気製品 |

スクリーンにイラストが映し出されると、担当者が指し棒を使って1つずつ説明を始めました。

「こちらは刀ですね。」

「これはアコーディオンです。」

「これは足です。」

「そして、これはテレビです。」

というように、1画面に表示された4つの絵を、丁寧な口調で順番に紹介していきました。

その説明が終わると、今度は質問へと移っていきました。

このイラストの中には「からだの一部」が含まれています。それはどれでしょうか?

試験官がイラストのヒントを言いますので思いだしてください。

「足」だったかな?

声を出して言ってみてください

次にいきます、このイラストの中に

「電気製品」があります、それはどれでしょうか?

「テレビ」です

こんな雰囲気で始まりましたね!

イラストパターン2ページ目

| 5 | カブトムシ | 昆虫 |

| 6 | 馬 | 動物 |

| 7 | カボチャ | 野菜 |

| 8 | 包丁 | 台所用品 |

イラストパターン3ページ目

| 9 | 筆 | 文房具 |

| 10 | ヘリコプター | 乗り物 |

| 11 | パイナップル | 果物 |

| 12 | ズボン | 衣類 |

イラストパターン4ページ目

| 13 | スズメ | 鳥 |

| 14 | ひまわり | 花 |

| 15 | ノコギリ | 大工道具 |

| 16 | ソファー | 家具 |

というわけで、記憶するための時間が終了すると、認知機能検査は次の段階へ進みました。

いかがでしたか?

このあと、別の課題を行ってから、

先ほどの16枚のイラストを思い出す記憶テストが始まります。

えっ、あとでやるの?

覚えていられるかな……。

介入課題って何?記憶テストの前に行う“記憶のかく乱”とは

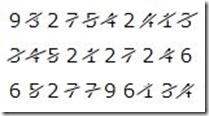

数字の線引きで記憶を揺さぶる

「3と7に斜線を引いてください」などの作業で、短期記憶を意図的にかく乱します。

違った数字でもう一度やりました。

採点対象ではない

点数には影響しないため、気負わずにこなすことがポイントです。

記憶を「取り出す力」時間として先ほどのイラストを思いだす時間に充てましょうね。

いざ本番!16枚のイラストにどう答える?記憶テストの実際

ヒントなしで自由回答

思い出せた順番に、思いついたイラストを記入します。

漢字・ひらがな・カタカナいずれでもOKです。

ヒントありで再チャレンジ

カテゴリ名が読み上げられ、それを手がかりに記憶を呼び戻します。

ヒントで思い出せることも多いため、焦らず取り組みましょう。

回答用紙の2枚目です。

1.戦いの武器

2.楽器

3.体の一部

4.電気製品

ーーー 略 ーーー

16.家具

認知機能のチェックでは、単なる記憶力にとどまらず、注意力や柔軟な思考力も見られます。

何度か繰り返して取り組むことで、覚え方のコツが身につき、結果も安定しやすくなるでしょう。

時間の見当識対策|今の年月日や時間を正しく答えるには?

出題される内容

- 今年は何年?

- 今月は何月?

- 今日は何日?

- 曜日は?

- 今は何時何分?

対策のポイント

このテストでは、「令和7年」と答えても「2025年」と答えても評価に問題はありません。

ただし、ためらわずに即答できるかどうかが重要なポイントです。

日頃からカレンダーを意識していないと、質問されたときに答えに詰まってしまうこともあるため、当日は家を出る前に日付と曜日を確認しておくと安心です。

なかでも気をつけたいのが「今の時間」を答える問題です。

試験の部屋に入る際には、スマートフォンや腕時計など、時刻が分かるものは事前に外すよう求められるため、その場で時間を確かめることはできなくなります。

そのため、部屋に入る前にあらかじめ時刻を確認しておくことが大切になります。

時刻は30分以内の誤差であっても正解になると思っています。

認知機能検査の終了後に行う高齢者講習とは?流れと内容を紹介

講習内容まとめ

- 座学:交通安全の知識を復習

- 適性検査:視力・視野・反応時間などを測定

- 実技運転:コース内を安全に走行し、指示に従います

講習は約2時間半で修了し、修了証が発行されれば免許更新手続きへ進めます。

認知症テストに向けて今からできる準備とは?効率的な練習と覚え方

全パターンに目を通す

出題されるパターンは当日まで分からないため、事前に4パターンすべてに触れておくことが大切です。

カテゴリ・連想・五感の活用

イラストを分類して覚えたり、体験と結びつけたり、体の動きを加えるなど、工夫することで記憶が定着します。

毎日の短時間トレーニングが効果的

1日10〜15分の反復練習で、自信が生まれます。

PDFをスマホに保存して、スキマ時間に見返すのもおすすめです。

まとめ|認知機能検査は準備で差がつく!不安を自信に変えるコツ

認知機能検査は、「思ったより簡単だった」という声もあれば、「何をすればいいか分からなかった」と感じる人もいます。

その違いを分けるのは、やはり事前の準備です。

特に、手がかり再生で出題される16枚のイラストをどう覚えるかが、合格のカギになります。

カテゴリで整理したり、体の動きやストーリーに結びつけたり、五感を使って工夫するだけでも記憶力は驚くほど高まります。

検査の流れを知り、講習内容を把握しておくだけで、気持ちにも余裕が生まれます。

「なんとなく不安」から「ちゃんと準備できた」に変えることで、試験当日は落ち着いて臨めるはずです。

今日からコツコツ準備を始めて、自信を持って試験に臨みましょう。