運転免許の認知機能検査、ちょっぴり不安ですか?

でも大丈夫。出題されるイラストには“決まったパターン”があるんです。

高齢者講習などで行われる認知機能検査では、全部で64種類のイラストが使われています。

これらは4つのパターン(A〜D)に分かれていて、どの会場でどのパターンが出るかは決まっていません。

ですが、実際に使われるイラストはどのパターンも過去と変わらず、事前に知っておくことで記憶の準備がしやすくなるのです。

この記事では、そんな64個のイラストをパターン別に紹介しながら、覚えやすい語呂合わせやストーリー形式の記憶術まで丁寧にまとめています。

試験に向けて不安を感じている方も、きっと「これなら覚えられるかも!」と思えるヒントが見つかるはずです。

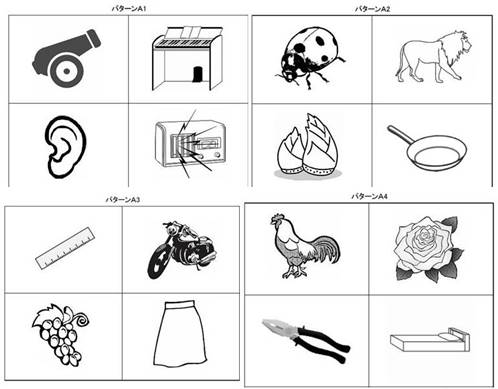

認知機能検査 イラストパターンA

認知機能検査 イラストパターンAの覚え方とコツ

認知機能検査におけるパターンAでは、以下の16種類のイラストが使用されます。

- 「大砲」「オルガン」「耳」「ラジオ」

- 「てんとう虫」「ライオン」「たけのこ」「フライパン」

- 「ものさし」「オートバイ」「ぶどう」「スカート」

- 「にわとり」「バラ」「ペンチ」「ベッド」です。

これらのイラストは、ただ丸暗記するのではなく、ストーリー仕立てにして関連付けることが効果的です。たとえばこんな物語にしてみましょう。

ある日、大砲の音で目が覚めた私は、隣の部屋から聞こえるオルガンの音に耳を澄ませました。

そのとき、耳元でラジオが流れ始め、窓の外にはてんとう虫が飛んでいました。

ライオンの絵が描かれたシャツを着て、朝ごはんにたけのことフライパン料理を楽しみます。

時間を測るためにものさしで長さを測り、オートバイでぶどう畑までドライブ。

途中でスカートが風になびき、農場ではにわとりが元気に走り回っていました。

帰宅すると、庭にはバラが咲いており、工具箱にはペンチがきれいに収まっています。

夜はふかふかのベッドでぐっすりお休み。

このように、イラストを日常の物語に落とし込むことで、記憶に残りやすくなります。

ポイントは「連続した状況で登場するモノ」としてイラストをつなぐこと。頭の中で映像を作るようにすると、より効果的です。

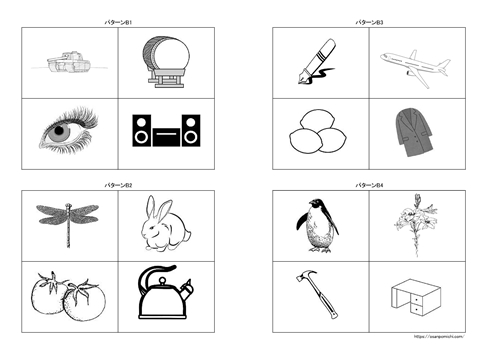

認知機能検査 イラストパターンB

認知機能検査 イラストパターンBの記憶術と語呂合わせ

認知機能検査のパターンBでは、以下の16枚のイラストが使われます。

- 「戦車」「太鼓」「目」「ステレオ」

- 「トンボ」「うさぎ」「トマト」「やかん」

- 「万年筆」「飛行機」「レモン」「コート」

- 「ペンギン」「百合」「カナヅチ」「机」です。

このセットを効率的に覚えるには、語呂合わせやストーリー法が役に立ちます。

たとえば、語呂合わせと物語をミックスした方法がこちら。

まず、戦車が進軍している中、太鼓の音が鳴り響きます。

兵士たちは目を見開き、遠くから聞こえるステレオの音に耳を傾けます。

森の中では、トンボとうさぎがじゃれ合い、その横でトマトが実っています。

キャンプ場ではやかんでお湯を沸かし、手紙を書くために万年筆を手に取ります。

空には飛行機が飛び、ランチにはレモンを絞ったサンドイッチ。

寒くなってきたのでコートを着て、動物園に行くとペンギンがよちよち歩いていました。

その近くには百合の花が咲き、作業小屋ではカナヅチが「カンカン」と響いています。

作業を終えて、最後は自分の机に戻って一息つきました。

このように、イラストを情景ごとにグループ化し、1本の物語にすることで記憶がスムーズに定着します。

また、キーワードだけをリズムよく口に出して繰り返すだけでも効果があるので、寝る前に声に出して読むのもおすすめです。

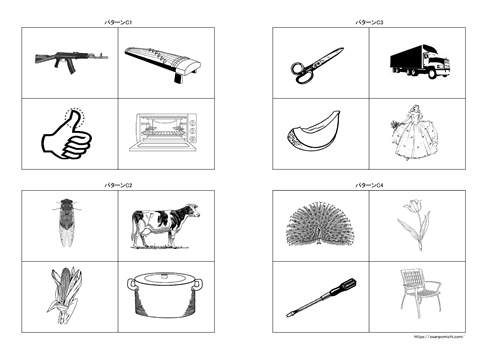

認知機能検査 イラストパターンC

認知機能検査 イラストパターンCのストーリー記憶法

パターンCの認知機能検査では、次の16個のイラストが出題されます。

- 「機関銃」「琴」「親指」「電子レンジ」

- 「セミ」「牛」「トウモロコシ」「ナベ」

- 「ハサミ」「トラック」「メロン」「ドレス」

- 「クジャク」「チューリップ」「ドライバー」「椅子」です。

これらを暗記するためには、視覚的な想像を伴う物語記憶法がとても有効です。以下に、イメージしやすいストーリーをご紹介します。

ある日、機関銃の音で驚いて目を覚ました私は、廊下の奥から琴の音色が聞こえてきました。

指を見たら、なんと親指だけが大きく腫れており、慌てて電子レンジでタオルを温めることに。

窓を開けると、外からセミの大合唱が聞こえ、庭では牛がのんびり草を食べています。

畑ではトウモロコシがすくすくと育ち、収穫したての野菜をナベでぐつぐつ煮込みます。

料理の準備にハサミを使い、できあがったごちそうをトラックに積んで、町へ向かいました。

市場で買ったメロンは甘く、プレゼント用にドレスとクジャクの羽の飾りを購入。

その帰り道、チューリップ畑を通り抜け、工具箱からドライバーを取り出して壊れた椅子を修理しました。

このように、登場するアイテムを自然な物語の流れに組み込むと、より確実に記憶に残ります。

重要なのは、「五感を使って想像すること」。音、におい、色、触感などを意識すると、より強く脳に定着します。

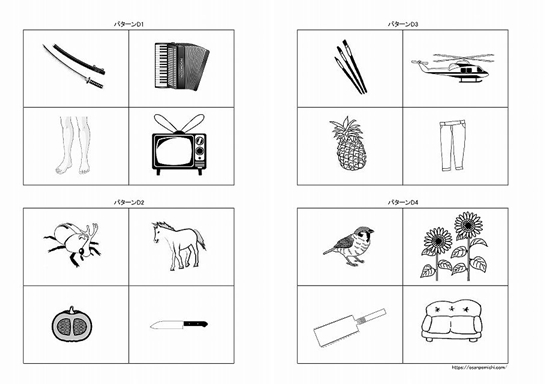

認知機能検査 イラストパターンD

認知機能検査 イラストパターンDをスムーズに覚えるコツ

認知機能検査におけるパターンDでは、以下の16のイラストが使用されます。

- 「刀」「アコーディオン」「足」「テレビ」

- 「カブトムシ」「馬」「カボチャ」「包丁」

- 「筆」「ヘリコプター」「パイナップル」「ズボン」

- 「ひまわり」「ノコギリ」「ソファー」です。

これらをしっかりと覚えるには、日常の一コマを物語のように組み立てることで、記憶が定着しやすくなります。

以下のようなストーリーを頭の中で描いてみてください。

ある朝、古びた刀を磨いていた祖父が、楽しそうにアコーディオンを演奏し始めました。

孫は裸足で庭を駆け回り、足に泥がついたまま家に戻ると、リビングのテレビがついています。

画面にはカブトムシが登場する昆虫番組が流れ、背景には馬が草原を駆ける映像が流れていました。

台所では、母がカボチャを切り分けながら、鋭い包丁を使って料理中。

隣では弟が筆で自由帳にお絵かき。

そのとき、空からヘリコプターの音が響いてきて、皆でベランダへ出て空を見上げました。

ランチにはパイナップルを食べて、午後はお気に入りのズボンを履いてお出かけ。

道中、咲き誇るひまわり畑を抜け、木工教室ではノコギリを使ってイス作りに挑戦。

帰宅後、家族でソファーに並んで座り、楽しかった一日を振り返りました。

物語の中にイラストを自然に溶け込ませることで、「あの場面で出てきたアレ!」とイメージで思い出すことができます。

複数のイラストをグルーピング(例えば「家の中で使うもの」など)すると、さらに記憶効率が上がりますよ。

まとめ

今日から少しずつ、できることから始めてみませんか?

この記事では、**認知機能検査で使われる4つのイラストパターン(A〜D)**をすべてご紹介しました。

それぞれ16枚ずつ、合計64枚のイラストが存在しますが、出題されるのはそのうちの1パターンのみです。

あらかじめ内容を知っておくことで、「あ、これ見たことある!」という安心感につながります。

すべてを一度に覚えるのは大変でも、ストーリー形式で楽しく記憶する工夫をすれば、思った以上にスムーズに頭に入ってきますよ。

今回ご紹介した覚え方が、少しでも「なんだか覚えられそう!」という自信につながったなら、うれしい限りです。

免許の更新や講習を前に、焦る気持ちもあるかもしれませんが、大丈夫。

ひとつずつ、無理なく取り組めばきっと大丈夫です。応援しています!