運転免許の更新を控えた方にとって避けて通れない「認知機能検査」。

特にイラストパターンAの記憶がネックになりがちですが、安心してください。この記事では、記憶に残る工夫や具体的なトレーニング方法をやさしくご紹介します。

実際の体験談も交えているので、これから受ける方にもきっと役立つはずです。コツを知れば、誰でも合格に近づけますよ!

認知機能検査ってどんな内容?運転免許更新前に知っておきたい基礎知識

運転免許の更新時に行われる「認知機能検査」は、ただの形式的なテストではありません。

この検査の目的は、運転に必要な注意力・記憶力・判断力がしっかり維持されているかを確かめることにあります。

たとえば運転中、信号や標識、周囲の車や歩行者など、私たちは常に多くの情報を目にし、それらを瞬時に理解して行動を選ぶ必要があります。

認知機能検査では、こうした瞬時の判断や記憶の力がスムーズに働いているかを確かめるために、いくつかの課題が出されます。

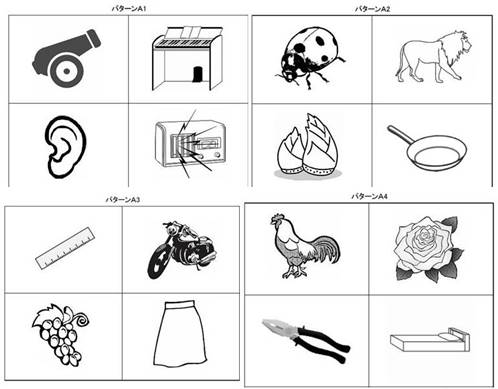

中でも大事なのが「16枚のイラスト記憶」です。これはABCDの4パターンに分かれており、検査当日はその中のどれか1つが出題されます。

一見むずかしそうに感じるかもしれませんが、しっかり準備すればクリアできます。

そしてこれは、高齢のドライバーが安全に運転を続けるために、とても大切なステップなのです。

イラストパターンAの中身とは?検査に出る16のイラストを解説

認知機能検査の中でも、多くの方がつまずきやすいのが「イラスト記憶テスト」です。

このテストでは、全部で64枚のイラストが使われており、それらは4つのパターン(A・B・C・D)に分類されています。

当日の検査ではこのうちの1つのパターンがランダムに出題され、受検者は提示された16枚のイラストを一定時間で記憶し、その後に思い出して記述する必要があります。

ここでご紹介するのは、特に出題頻度の高い「パターンA」の内容です。

パターンAに含まれるイラストは次の通りです。

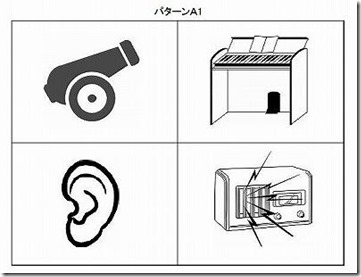

- 大砲(戦いの武器)

- オルガン(楽器)

- 耳(体の一部)

- ラジオ(電気製品)

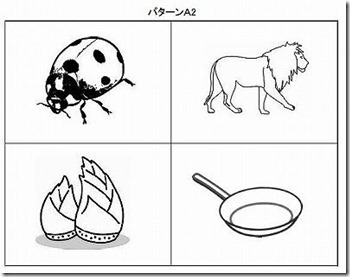

- てんとう虫(昆虫)

- ライオン(動物)

- たけのこ(野菜)

- フライパン(台所用品)

- ものさし(文房具)

- オートバイ(乗り物)

- ぶどう(果物)

- スカート(衣類)

- にわとり(鳥)

- バラ(花)

- ペンチ(大工道具)

- ベッド(家具)

それぞれのイラストには、ジャンルごとのヒントがつけられており、2回目の回答時にはそのヒントをもとに思い出すことが求められます。

事前にこれらのイラストをしっかり把握し、関連性や印象に残る特徴を意識しながら覚えることが、高得点のカギになります。

記憶に残るコツとは?イラストパターンAの効果的な覚え方の基本戦略

イラストパターンAを効率よく記憶するためには、いくつかの「基本戦略」を押さえておくことが重要です。

まず大切なのは、イラストを見た瞬間に「名前」「形」「ジャンル」をセットでイメージすることです。

たとえば「大砲」であれば、「戦いの道具」「ずっしりした形」「爆発するイメージ」など、関連する特徴を組み合わせて頭に入れておくと記憶に定着しやすくなります。

次に意識したいのが「配置」です。

イラストはランダムに並んでいるわけではなく、上下や左右に置かれた位置がヒントになることがあります。

上下関係や並び順をざっくりでも覚えておくと、後から思い出すときに助けになります。

さらに効果的なのが「ジャンルごとのグループ分け」です。

イラストには「動物」「果物」「家具」などのヒントが付いています。似たジャンルをセットにして覚えることで、思い出すときの手がかりになります。

たとえば「てんとう虫(昆虫)」と「ライオン(動物)」をセットにしたり、「たけのこ(野菜)」と「フライパン(台所用品)」を組み合わせて物語を作るのもおすすめです。

このように、イラスト単体ではなく「ストーリー」や「位置」「カテゴリー」といった複数の視点から覚えることで、記憶の定着が格段にアップします。

そして最後はやっぱり「繰り返し」。

何度も練習することで脳が記憶を「必要な情報」として扱ってくれるようになります。

毎日少しずつでも復習する習慣をつけておけば、検査当日にはしっかり思い出せるはずです。

覚える力がグンと伸びる!実践的なイラスト記憶テクニック3選

記憶を確実に定着させたいなら、ただ見るだけでは不十分です。

ここでは、イラストパターンAをより効率よく覚えるために有効な3つの記憶テクニックをご紹介します。

まず一つ目は「アソシエーション法(連想法)」です。

これは、イラストを日常生活の体験や知っているものと関連付けて覚える方法です。

たとえば「てんとう虫」であれば「夏に見かける虫」「赤と黒の模様」「葉っぱにとまっている」など、自分の記憶や体験と結びつけてみましょう。

そうすることで、ただのイラストが身近な存在として頭に残ります。

二つ目は「ロケーション法(場所法)」です。

これは、身近な場所を想像して、その中にイラストを配置して覚えるという方法です。

たとえば「公園の入り口に大砲があって、ベンチの近くにはラジオが置いてある」といった具合に、想像の中の空間に絵を置いていくのです。

順序や位置関係をセットで覚えられるので、思い出すときもスムーズになります。

三つ目は「リピーティング法(反復学習)」です。

これは非常にシンプルですが、実際に最も効果がある方法です。

同じイラストを何度も見て、書いて、声に出して、繰り返すだけで記憶はどんどん定着していきます。

1日5分でもいいので、毎日こつこつ取り組むことが合格への近道になります。

この3つの方法を組み合わせて使えば、記憶力に自信がない方でも驚くほどの成果が出ますよ。

毎日の生活でできる!認知機能を高めるシンプルなトレーニング法

認知機能検査に備えるためには、イラストの記憶練習だけでなく、日常生活の中でも脳を鍛えることが効果的です。

特別な道具や難しい訓練は必要ありません。

まずおすすめなのが「脳トレゲーム」です。

スマートフォンのアプリや新聞のパズル欄などを活用すれば、楽しみながら脳の働きを高めることができます。

特に数独やクロスワードは、記憶力だけでなく集中力や注意力の強化にもつながります。

次に取り入れてほしいのが「新しいことへの挑戦」です。

新しい料理に挑戦したり、簡単な英単語を覚えてみたり、趣味として楽器を始めたりするだけでも、脳には良い刺激になります。

知らないことを学ぶ経験は、記憶のネットワークを広げてくれます。

さらに「身体を動かすこと」も重要です。

ウォーキングやストレッチ、軽い体操でもかまいません。血流がよくなることで、脳にもしっかり酸素が届き、働きが活発になります。

これらの習慣は認知機能の維持にとどまらず、気分のリフレッシュにもつながります。

日々の積み重ねが、自信をもって検査に臨む力になってくれるでしょう。

まとめ

今回ご紹介したように、認知機能検査のイラスト記憶はコツを知るだけで、ぐんとハードルが下がります。

特にパターンAに出てくる16のイラストは事前に把握しやすいため、早めに準備しておくのが得策です。

アソシエーション、ロケーション、リピーティングといった実践的な方法を取り入れれば、記憶力に不安がある方でも安心して臨めるようになります。

そして日常の中で脳トレや新しい体験を続けていくことで、検査のためだけでなく、長く安全に運転を続けるための認知機能を保つことができます。

免許更新という一つの節目を、前向きなチャレンジに変えてみませんか?

この記事が少しでもお役に立てれば嬉しいです。