検査内容の中でも特に多くの方が気になるのが、「イラストパターンD」という16枚の絵を覚えるテスト。

聞くだけで「えっ、そんなに覚えられるかな…」と不安になる方もいらっしゃるかもしれません。

でも安心してください。ちょっとしたコツを知っておくだけで、誰でもちゃんと覚えられるようになります。

「認知機能検査」という名前を聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれません。

でもこれは、75歳以上の方が運転免許を更新する際に受ける、大切な確認テストなんです。

実は私自身も、この検査を2度受けた経験があります。

初めてのときはやっぱりドキドキしましたが、工夫しながら覚えていくと、だんだん慣れてきて楽しくなってきたんです。

この記事では、そんな実体験をもとに、イラストをスムーズに覚える方法や、記憶力アップのちょっとしたテクニックをわかりやすく紹介していきますね。

認知機能検査で絵を覚えるパターンDとは

認知機能検査の中でも「イラストパターンD」は、実際のテストでよく使われる形式のひとつです。

このパターンでは、1枚の用紙に4つのイラストが描かれたものが4枚、合計で16種類のイラストが登場します。

それぞれの絵を1分ほどの時間で見て覚えることになり、あとから思い出す力が試されます。

最初は「16枚も覚えるなんて大変そう」と感じるかもしれませんが、焦らなくても大丈夫です。

絵の特徴や並び方を意識したり、関連づけて覚えることで、しっかり記憶に残せるようになります。

私自身も最初は難しく感じましたが、少しずつ慣れてくると、思い出すのが楽しくなってきました。

ちなみに、この検査は75歳以上の方が免許を更新するときに受けるものです。

事前に内容を知っておくだけで、安心感がまったく違います。どんな絵が出るのか、どんなふうに覚えたらいいのかを知っておくだけで、ぐっと気がラクになりますよ。

これから紹介するコツを参考にしながら、少しずつ準備していきましょう。

認知機能検査のイラストパターンDの覚え方・記憶法

認知機能検査で使われるイラストパターンDは、あらかじめ内容が決まっており、その情報は警察庁のホームページなどで公開されています。

つまり、検査当日までにどんな絵が出るかを確認しておけるんですね。これって、ちょっと安心できるポイントですよね。

検査に向けて不安を感じる方も多いかと思いますが、あらかじめ出題される可能性のあるイラストを知っておくことで、心構えがしやすくなります。

さらに、事前に練習を重ねることで、覚え方にも慣れてきますし、自信を持って本番にのぞむことができます。

このテストで大事なのは、「ただ記憶する」だけではなく、「どうやって記憶に残すか」という工夫です。

ちょっとしたコツや、自分に合った覚え方を見つけることで、ぐっと記憶力の負担が軽くなります。

私も何度か練習を重ねる中で、自分なりの方法が見えてきました。

このあとのセクションでは、実際にどんなイラストが出てくるのかを紹介しつつ、それぞれを覚えるための具体的なアイデアをお伝えしていきます。

コツさえつかめば、きっと楽しく取り組めるようになりますよ。

認知機能検査イラストパターン一覧表 D

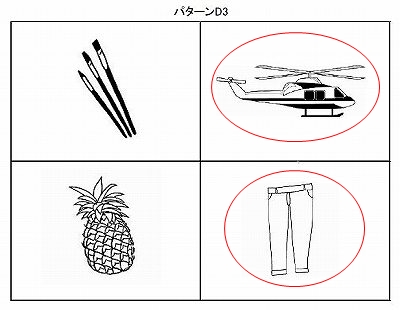

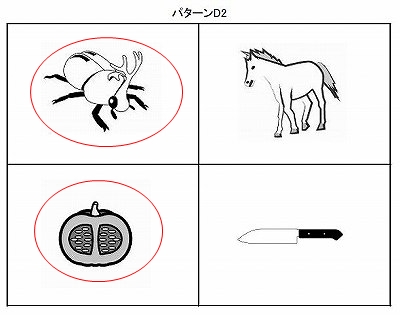

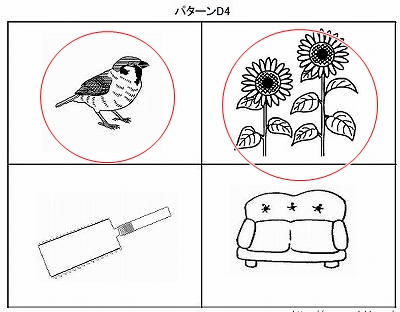

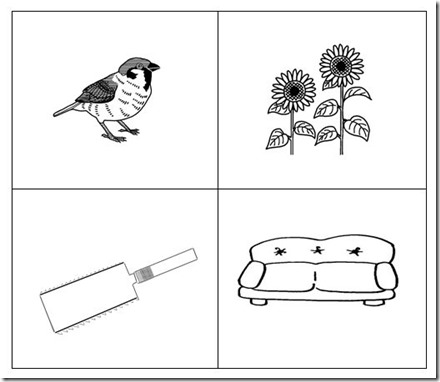

ここでは、認知機能検査で出題される「イラストパターンD」に含まれる16枚の絵をご紹介します。

この16種類は、すでにパターンとして決められており、同じ内容が繰り返し使われています。

そのため、あらかじめ内容を知っておくことで、事前にしっかり準備をすることができるんですね。

それぞれのイラストには「ヒント」がついていて、これがとても役に立ちます。

たとえば「戦いの武器」というヒントがあれば、それに対応する絵は「刀」となります。

こうしたヒントは、イラストパターンのA・B・C・Dすべてで共通して使われているので、他のパターンにも応用がききます。

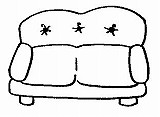

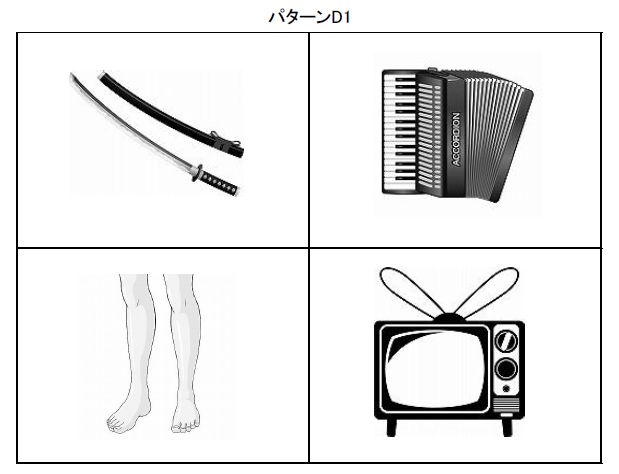

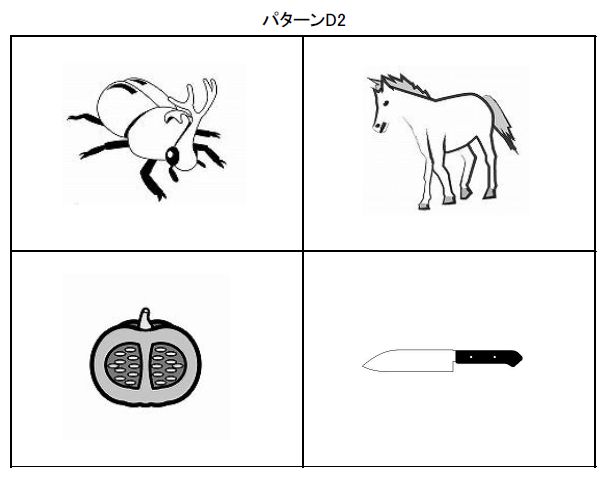

| 16枚の絵 | ヒント | パターンD | |

| 1 |  | 戦いの武器 | 刀 |

| 2 |  | 楽器 | アコーディオン |

| 3 |  | 体の一部 | 足 |

| 4 |  | 電気製品 | テレビ |

| 5 |  | 昆虫 | カブトムシ |

| 6 |  | 動物 | 馬 |

| 7 |  | 野菜 | カボチャ |

| 8 |  | 台所用品 | 包丁 |

| 9 |  | 文房具 | 筆 |

| 10 |  | 乗り物 | ヘリコプター |

| 11 |  | 果物 | パイナップル |

| 12 |  | 衣類 | ズボン |

| 13 |  | 鳥 | スズメ |

| 14 |  | 花 | ひまわり |

| 15 |  | 大工道具 | ノコギリ |

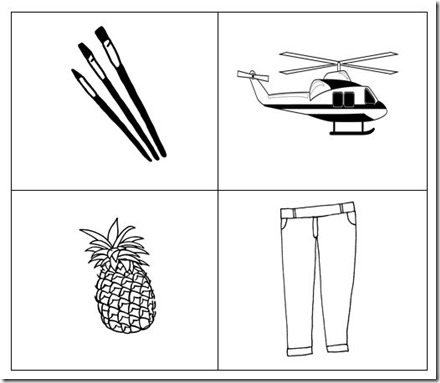

| 16 |  | 家具 | ソファー |

どれも日常で見かけるものばかりなので、少しずつ慣れていけば自然と頭に残っていきますよ。

次のセクションでは、これらの絵をどんなふうに覚えていけばいいのか、具体的なコツを交えてご紹介していきます。

イラストパターンDの覚え方:基本的なやり方

それでは、いよいよイラストパターンDの覚え方についてご紹介しますね。

「16枚もあるなんて覚えきれない…」と心配になるかもしれませんが、ちょっとした工夫を加えることで、グッと覚えやすくなります。

焦らず、ひとつひとつ丁寧に取り組むことが大切です。

まず絵を見るときは、何が描かれているのかだけでなく、その形や配置にも目を向けてみてください。

まるで写真を撮るような気持ちで、全体をイメージとして頭に焼き付けてみると、あとから思い出すときに役立ちます。

次に、似ているジャンルのイラストをグループ分けして覚える方法もおすすめです。

たとえば「動物」「昆虫」「野菜」といった具合に、種類ごとにまとめてイメージすると、記憶の整理がしやすくなります。

パターンDの場合、「カブトムシ(昆虫)」「馬(動物)」「カボチャ(野菜)」などがそれにあたりますね。

さらに、自分でちょっとした物語をつくってみるのも効果的。

たとえば、「カブトムシが馬の背中にとまって、お出かけ」「カボチャを包丁で切って夕飯の準備」といった具合に、絵と絵をつないでストーリーを作っていくと、自然と覚えやすくなりますよ。

こうした方法は、何度も繰り返して練習することで、よりしっかり身についていきます。無理せず、少しずつ進めていきましょう。

実践的な覚え方のテクニック:効果的な記憶方法

イラストパターンDを覚えるときには、基本のやり方に加えて、ちょっとした記憶のコツを取り入れることで、より効率よく覚えられるようになります。

ここでは、日常生活の中でも取り入れやすいテクニックをご紹介しますね。

まずおすすめしたいのが「連想法」です。イラストを見たときに、それが自分の生活の中で見たことのある物や出来事とつながるように思い出してみてください。

たとえば「カブトムシ」なら、子どもの頃に夏休みに虫取りをした思い出と結びつけると、印象が強くなります。

こうした個人的な記憶と重ねることで、記憶がより深く定着していきます。

もうひとつのテクニックが「場所のイメージ法」です。これは、ある場所を思い浮かべて、その中にイラストを配置していく方法です。

たとえば、いつもの散歩道を思い出して、そこに「ズボンをはいて出かけた」「空にはヘリコプターが飛んでいた」「木にスズメとカブトムシがいた」など、

風景の中にイラストをちりばめるように記憶していくと、ストーリーとして思い出しやすくなります。

また、「繰り返し見る」というシンプルだけど効果的な方法もあります。

寝る前やちょっとしたスキマ時間にイラストを何度も見返すことで、自然と頭に入ってくるんですね。リラックスした状態で記憶に触れることもポイントです。

これらのテクニックは、どれも気軽に試せるものばかり。自分に合った方法を見つけて、楽しみながら続けてみてくださいね。

日常生活で認知機能を高める方法

認知機能検査の対策と聞くと、どうしても「テスト勉強」のように身構えてしまう方もいるかもしれません。

でも、記憶力や判断力といった認知の力は、ふだんの生活の中でもしっかり鍛えることができるんです。ここでは、日常の中で取り入れやすい工夫をいくつかご紹介しますね。

まずおすすめなのが「脳トレーニング」です。たとえば、間違い探しやクロスワードパズル、スマートフォンで遊べる記憶ゲームなど、楽しみながら脳を使えるものがたくさんあります。

遊びの延長で続けられるので、無理なく習慣にしやすいのもポイントです。集中力や思考力の向上にもつながるので、一石二鳥ですね。

次に、「新しいことへのチャレンジ」も効果的です。

たとえば、今まで触れたことのない料理に挑戦してみたり、新しい楽器を始めてみたり、知らない言葉を覚えるのもとても良い刺激になります。

こうした新しい経験は、脳のさまざまな部分を活性化してくれるんですよ。

それから、軽い運動も忘れてはいけません。ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、体を動かすことで血流がよくなり、脳の働きにもプラスに作用します。

外の景色を見ながら歩くだけでも、気分転換になりますし、自然の中でリフレッシュする時間が、心にも体にも良い影響を与えてくれます。

こういった取り組みを少しずつでも続けていくことで、認知機能の維持だけでなく、生活全体がいきいきと明るくなっていくはずです。

まとめ

今回は、認知機能検査の中でも特に不安に感じる方が多い「イラストパターンD」について、覚え方のコツや日常生活でできる対策をご紹介してきました。

はじめは難しそうに思えても、事前にどんな絵が出るのかを知っておき、少しずつ練習することで、きっと自信を持って本番に臨めるようになります。

大切なのは、絵をただ機械的に覚えるのではなく、自分にとって思い出しやすい形にアレンジすること。

たとえばストーリーにして覚えたり、身近な場所と関連付けてイメージしたりと、楽しみながら記憶に定着させる工夫が効果的です。

そして、毎日ほんの数分でも繰り返し触れることで、自然と頭に残っていきます。

さらに、脳を元気に保つためには、日頃からちょっとした刺激を与えてあげることも大切です。

パズルやゲーム、新しいことへのチャレンジ、そして体を動かすこと。どれも特別な道具や準備はいりません。

楽しみながら無理なく続けていくことで、認知機能だけでなく日常生活そのものが活気づいていきます。

認知機能検査の合格点は36点以上。焦らず、落ち着いて受ければ、きっと大丈夫です。

この記事が、これから検査に臨まれる方の少しでもお力になれたら嬉しいです。

あなたの毎日が、これからも安全で快適に続いていきますように。