この記事では、認知機能検査のイラストパターン一覧表や高齢者講習で出題される16枚の絵の全パターン(A〜D)や、ラクに覚えるためのコツ、検査当日の流れまでをわかりやすくまとめています。

実は、出題される絵は事前に公開されていて、効率よく覚える方法があるんです!

テストに不安を感じている方も、この記事を読めば「これならできそう!」と思えるはず。

運転免許の更新をスムーズに進めるためにも、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね。

認知機能検査イラストパターン一覧表を完全攻略する方法

認知機能検査イラストパターン一覧表を完全攻略する方法について解説していきます。

それでは、順番に解説していきますね。

①認知機能検査とはどんな試験?

認知機能検査とは、高齢ドライバーが運転免許の更新時に受けるテストのひとつで、記憶力や時間の感覚を測る内容になっています。

特に注目されているのが「16枚のイラスト記憶テスト」です。

これは、イラスト4枚が1組として16枚表示された絵を記憶し、数分後にそれを思い出すという試験方式です。

一見シンプルに見えますが、実は事前準備の有無で結果が大きく変わるのがこの検査の特徴なんです。

記憶する絵は「果物」「動物」「花」「道具」など、ジャンルは多岐にわたります。

なので、あらかじめどんな絵が出るかを知っておくと、大きな安心感になるんですよね。

②A〜Dのイラストパターンってなに?

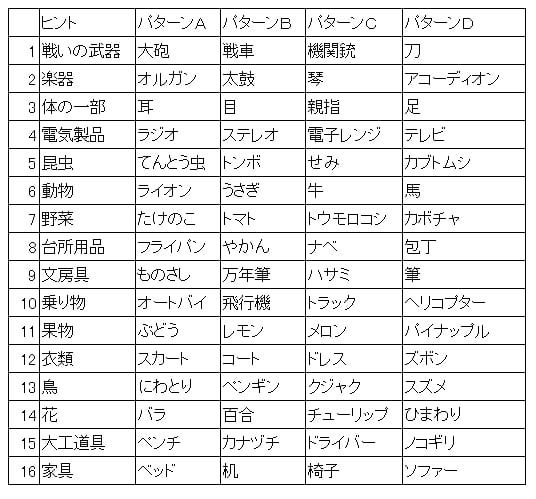

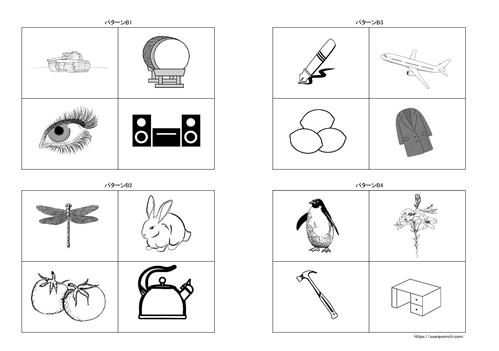

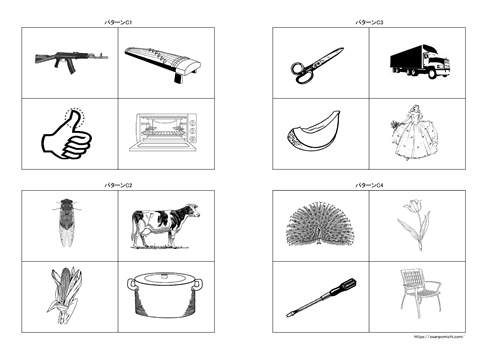

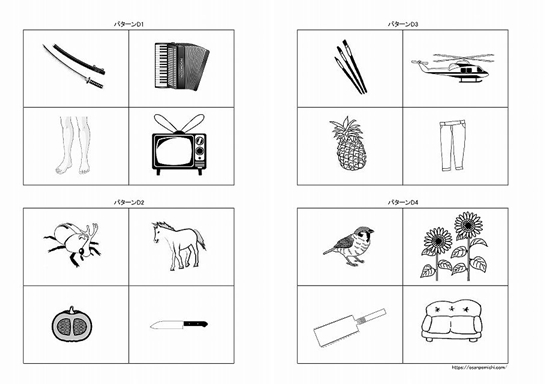

この記憶テストで出題されるイラストは、A〜Dの4つのパターンに分類されています。

各パターンごとに16枚の絵が用意されており、全部で64種類にもなります。

実際の試験ではこの中から「いずれか1パターン」のA~Dのいずれかが出題されるため、全てのパターンを覚えておくのが理想です。

といっても、最初から全部覚えるのはハードルが高いですよね。

まずは1パターンに絞って覚えてみて、慣れてきたら他のパターンに広げるという方法が効果的です。

③出題形式と流れを事前に理解しよう

テストは4枚ずつ、計16枚の絵がスクリーンに映し出されて行われます。

1ページにつき4つのイラストがセットで表示され、1分間程度で次のページに進みます。

この際、検査員の方が「これは○○です」と、絵の名前を声に出して説明してくれます。

この説明を耳で聞きながら、視覚でもしっかり覚えることが重要です。

絵を見て、声を聞き、自分でもつぶやいてみる。この3つの感覚をフル活用することで、記憶に残りやすくなるんですよ。

④過去の絵を事前に見ておくメリット

出題される絵は事前に公開されているため、これを見ておくかどうかで試験の結果に大きな差が出ます。

「本番で初めて見る絵」なのか「見慣れた絵」なのかでは、思い出しやすさが全く違います。

過去の出題パターンを把握することで、「これ見たことある!」という安心感も得られます。

記憶の定着には「繰り返し」がとても大事なので、何度も見て触れておくことが合格への近道です。

さらに、ヒント形式の問題にも対応しやすくなるので一石二鳥なんですよ〜。

⑤満点ではなく「合格ライン」を目指す

認知機能検査は、実は「100点満点を取らなくても合格」できます。

令和4年からの制度変更で、合否が「点数」ではなく「合格・不合格」の2択になったんです。

つまり、36点以上取ればOK!という基準さえ押さえておけば、過剰なプレッシャーを感じる必要はありません。

100点(満点)を目指す必要はないので、まずは確実に思い出せる数を増やしていくことが最優先です。

「全部覚えなきゃ!」と気負いすぎず、楽な気持ちで臨みましょうね。

高齢者講習テストの実際の流れとポイント解説

高齢者講習テストの実際の流れとポイント解説を行っていきます。

それでは順番に見ていきましょう。

①受付から検査までの全体の流れ

高齢者講習は、運転免許更新の際に75歳以上の方を対象に実施される重要なステップです。

まず、当日は指定された講習機関に到着したら受付を行い、その後に認知機能検査を受ける形になります。

この認知機能検査が合格基準に達していない場合は、さらに専門医の診断が必要となることもあります。

そのため、この検査が免許継続の第一関門となるのは間違いありません。

受付では本人確認、体調確認、必要書類の確認などを行ったあと、順番に検査室へと案内されます。

②イラスト記憶検査の実施方法

この検査の中で最も重要なのが「イラスト記憶テスト」です。

具体的には、4枚セットになったイラストがプロジェクターでスクリーンに映し出され、それを1分程度で記憶していきます。

合計4ページ(計16枚)にわたって次々と提示され、覚えた内容を後で紙に書き出します。

絵の種類は「花」「動物」「道具」「乗り物」など、日常でよく目にするものばかりですが、意外と「あれ?なんだったっけ…?」となることもあります。

検査員の説明をよく聞きながら、視覚と聴覚をフルに使って覚えることがポイントですよ。

③ヒントなし・あり問題の違い

記憶テストには2つのフェーズがあります。

まず最初は「ヒントなし」で

見た絵を自分の記憶だけを頼りに思い出して記入します。

概ね3分位です、回答順は思いだした順に書きだします。

例:回答用紙

1.

2.

3.

—–略—-

16.

この時点である程度思い出せていれば、安心材料になりますね。

次に「ヒントあり」のテストが行われます

ここでは「戦いの武器」「電化製品」「野菜」「衣類」など、16のジャンルヒントが用意されていて、それを手がかりに回答していきます。

ヒントがあることで記憶が一気に蘇ることも多く、ここで得点を稼げるケースも多いです。

ヒントはどのパターンにも共通なので、ジャンル名だけでも頭に入れておくと有利ですよ〜!

④運転適性・講義・実車講習の順番

認知機能検査のあとは、次のようなステップで講習が進みます。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 講義 | 最新の道路交通法、交通事故例などについて解説 |

| ② 運転適性検査 | 視力・動体視力・反応時間などの機材測定 |

| ③ 実車指導 | 実際に車を運転して技量をチェック |

すべての講習が終わると、講師から評価が伝えられ、問題がなければ免許更新が可能となります。

つまり、認知機能検査はこの流れのスタート地点であり、ここでつまずかないことがとっても大事なんです。

事前準備をしっかりしておくことで、講習当日に焦らず臨めますよ。

認知機能検査の16枚の絵をラクに覚えるコツ7選

認知機能検査の16枚の絵をラクに覚えるコツ7選を紹介します。

- ①ジャンル別に分けて整理する

- ②自宅の部屋に置き換えて記憶

- ③ストーリー仕立てで連想する

- ④似たモノをペアで覚える

- ⑤視覚と音を使って五感で記憶

- ⑥実物や写真で体感的に学ぶ

- ⑦何度も声に出して練習する

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう!

①ジャンル別に分けて整理する

まずは、16個の絵を「ジャンルごとに分類」することから始めましょう。

例えば、「動物」「果物」「衣類」「大工道具」など、似たグループでまとめると記憶の定着がグッと楽になります。

ジャンルでくくると、頭の中でカテゴリごとの「引き出し」ができるようなイメージになります。

記憶が整理されて、「あれ?あの絵って何だったっけ?」となりにくいんです。

ヒント付き問題にもバッチリ対応できるので、最初にやるべき基本テクニックです!

②自宅の部屋に置き換えて記憶

これは「場所法」という記憶術の一種で、自宅の中の部屋や家具と結びつけて覚える方法です。

たとえば、リビングには「テレビ」「ソファ」「ラジオ」などの電化製品、キッチンには「包丁」「フライパン」「野菜」などといった具合です。

実際に部屋を歩きながら、「ここにオルガン、あそこにライオン…」と配置するイメージで覚えると、びっくりするほど定着しますよ。

覚えた絵が頭の中の「家の中」に並んでいく感じ、けっこう楽しいです。

散歩しながら脳内で家の中を再生して復習するのもおすすめです!

③ストーリー仕立てで連想する

これも記憶術の定番。「ストーリー法」と呼ばれる方法です。

16枚の絵を順番に物語の中に組み込んでしまうのがコツです。

たとえば、「耳のいいライオンがラジオを聞いていたら、突然フライパンが飛んできた。そこにスカートをはいたにわとりが登場…」みたいにちょっと変な話にするのがポイント。

ストーリーが印象的だと、内容が頭に残りやすくなりますし、「何が出てきたか」がしっかり思い出せるようになります。

物語は自分で自由に作ってOK。ぜひ試してみてくださいね!

④似たモノをペアで覚える

関連性のある絵を「ペア」にして覚えるのも有効です。

たとえば、「包丁」と「フライパン」、「果物」と「野菜」、「鳥」と「花」など。

これらは生活の中でもセットで見かけることが多いので、まとめて覚えると効率的なんです。

「ひまわりを食べに来るスズメ」「ナベで茹でたとうもろこし」など、ちょっとした関係性を意識するだけで記憶力アップ!

ペアで覚えると、ひとつ思い出したときにもう片方もつられて出てくる効果があるんですよ~。

⑤視覚と音を使って五感で記憶

視覚だけでなく、音や触感など、他の感覚も使って覚えるのがコツです。

イラストを見るときに、声に出して「ライオン!」「バラ!」などと読むことで、聴覚と視覚が一緒に働きます。

さらに、手で「耳」を触ったり、「スカート」をつまんだりすると、感覚が加わって記憶がより強固になります。

これは「マルチモーダル学習」と呼ばれ、記憶を助ける科学的に実証された方法でもあるんですよ。

五感をフル活用すると、記憶の深さがまったく違ってきます!

⑥実物や写真で体感的に学ぶ

記憶をリアルにするには、「実物」や「写真」を使うのが一番!

例えば、スマホで「オートバイ」や「ペンギン」の画像を検索して見るだけでも効果があります。

できればスーパーで「レモン」や「カボチャ」を手に取って見たり、ラジオのスイッチを実際に入れてみるのも◎。

現実世界での体験が、記憶のネットワークをより強くしてくれるんです。

絵だけじゃなくて、現物と結びつけて覚えることで本番の思い出し力が大幅にアップしますよ!

⑦何度も声に出して練習する

シンプルだけど一番効果があるのが「繰り返し」と「音読」です。

16枚の絵を、何度も声に出して読み上げるだけで、脳は「これは重要だ」と判断して記憶に残りやすくなります。

「戦車、太鼓、耳、テレビ…」とリズムよく言いながら覚えていくと、自然と口から出てくるようになります。

通勤中やお風呂の中でも声に出して練習するのがオススメです。

暗記カードやPDF資料を印刷して、毎日ちょっとずつ繰り返すだけでもバッチリ効果がありますよ!

高齢者講習テスト問題のイラストパターン覚え方のコツ

ABCD別|認知機能検査のイラスト一覧と覚え方のコツを紹介します。

それでは、各パターンごとにポイントを見ていきましょう。

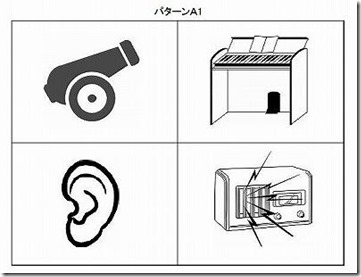

①パターンAのイラストと記憶法

パターンAは、以下のような絵で構成されています。

- 大砲・オルガン・耳・ラジオ

- てんとう虫・ライオン・たけのこ・フライパン

- ものさし・オートバイ・ぶどう・スカート

- にわとり・バラ・ペンチ・ベッド

このパターンは、「耳」や「スカート」など、体や服に関係するモノが出題されているのが特徴です。

覚えるコツは、「家にあるモノを順番に見ていく」方法。例えば、フライパン→スカート→ベッドなど、生活動線と結びつけると頭に入りやすいです。

「ペンチでベッドのネジを締めた」「オートバイに乗る時スカートは危ない」など、動作と組み合わせて覚えるのもアリですよ~。

②パターンBのイラストと記憶法

パターンBに出てくる絵は以下の通りです。

- 戦車・太鼓・目・ステレオ

- トンボ・うさぎ・トマト・やかん

- 万年筆・飛行機・レモン・コート

- ペンギン・百合・カナヅチ・机

戦車と太鼓、ステレオと目など、視覚・聴覚に関係するワードが並ぶのが特徴です。

記憶のポイントは、「五感」と「音」を使ったストーリー仕立て。「太鼓を見てステレオから音が出た。目をつむって…」のようにストーリーを作ると覚えやすいです。

動物と植物も多いので、「トンボが百合に止まってた」といった自然なシーンをイメージするとGOOD!

③パターンCのイラストと記憶法

パターンCに含まれるイラストはこちら。

- 機関銃・琴・親指・電子レンジ

- せみ・牛・トウモロコシ・なべ

- ハサミ・トラック・メロン・ドレス

- クジャク・チューリップ・ドライバー・椅子

体の一部(親指)や衣類(ドレス)、調理器具(なべ、電子レンジ)など、家庭の中で見かけるモノが多いですね。

「牛をなべで煮て電子レンジで温めた」といった料理シーンで連想するのがおすすめです。

また、「ハサミでドレスをカットした」など、道具と対象物を組み合わせた動作も記憶に効果あり。

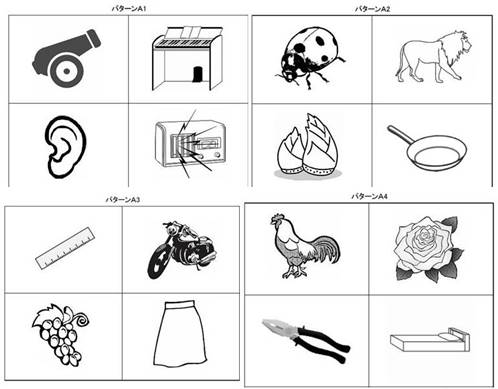

④パターンDのイラストと記憶法

最後にパターンDに出てくるイラストです。

- 刀・アコーディオン・足・テレビ

- カブトムシ・馬・カボチャ・包丁

- 筆・ヘリコプター・パイナップル・ズボン

- スズメ・ひまわり・ノコギリ・ソファー

このパターンは、ややユニークなアイテム(刀・ヘリコプター・アコーディオンなど)が含まれます。

覚え方としては、「冒険のストーリー仕立て」が効果的。「刀を持った主人公がアコーディオンを奏でながら馬に乗り、ソファーで休憩…」のような想像力全開の物語を作ってみましょう。

「包丁でカボチャを切ってパイナップルと一緒に食べた」など、料理の流れに当てはめるのもアリですね!

配点・合格ライン・最新制度の変更点まとめ

配点・合格ライン・最新制度の変更点についてまとめて解説します。

それでは、最新情報をもとに丁寧に解説していきますね。

①令和4年改正で変わったポイント

2022年(令和4年)5月13日から、認知機能検査の制度に大きな変更がありました。

一番大きなポイントは、これまで点数制だった評価方法が「合格・不合格」の判定に変わったことです。

つまり、「76点以上で合格」などの明確な点数基準が撤廃され、基準点を超えたらOKという仕組みになりました。

この改正によって、無理に満点を狙う必要がなくなり、プレッシャーがかなり減ったという声も多いです。

また、「時計描写テスト(アナログ時計を書く問題)」は廃止され、イラスト記憶テストと時間確認のみに簡素化された点も見逃せません。

②満点を取る必要はない理由

認知機能検査では、満点を目指さなくても全く問題ありません。

なぜなら、試験の目的は「記憶力の衰えがあるかどうか」を見るものであって、完璧さを求めているわけではないからです。

イラストの記憶テストも、半分以上思い出せればOKとされる場合がほとんど。

また、ヒント付き問題もあるため、思い出す助けも用意されています。

最低限のポイントを押さえていれば「合格」となりますので、まずは安心して準備を進めていきましょう。

③ヒントの項目はすべて共通

どのイラストパターン(A〜D)でも、「ヒント付き問題」で使われる16項目のジャンルは共通です。

以下の通り、覚えておくと大変役に立ちます。

| 番号 | ヒントのジャンル |

|---|---|

| 1 | 戦いの武器 |

| 2 | 楽器 |

| 3 | 体の一部 |

| 4 | 電気製品 |

| 5 | 昆虫 |

| 6 | 動物 |

| 7 | 野菜 |

| 8 | 台所用品 |

| 9 | 文房具 |

| 10 | のりもの |

| 11 | 果物 |

| 12 | 衣類 |

| 13 | 鳥 |

| 14 | 花 |

| 15 | 大工道具 |

| 16 | 家具 |

ジャンルをしっかり把握しておけば、ヒント問題でも落ち着いて対応できますよ。

④最短で対策を終えるための準備法

短期間で効率よく準備したい方には、次の手順がオススメです。

- PDFまたは画像でパターンA〜Dの絵を確認

- ジャンル別にグループ化して記憶

- 声に出して復唱+身振りもつけて覚える

- ヒント16項目を丸暗記

- 模擬問題で記憶チェック

この流れを1週間くらい続ければ、かなりの確率で合格点を取れるようになります。

「全部を完璧に覚える」よりも、「覚えやすい方法を見つける」ことが成功のカギです!

プレッシャーを感じすぎず、肩の力を抜いて取り組んでみてくださいね。

まとめ|認知機能検査イラストパターン一覧表を攻略するコツ

| 攻略ポイント | 内容リンク |

|---|---|

| 認知機能検査とは? | ①認知機能検査とはどんな試験? |

| イラストの種類と流れ | ②A〜Dのイラストパターンってなに? |

| 効率的な覚え方 | ①ジャンル別に分けて整理する |

| パターン別の記憶法 | ①パターンAのイラストと記憶法 |

| 制度改正と合格基準 | ①令和4年改正で変わったポイント |

認知機能検査に合格するには、「全てを完璧に覚える」必要はありません。

大切なのは、自分に合った覚え方を見つけて、コツコツと対策をしていくことです。

今回ご紹介したように、ジャンル別に整理したり、物語にして覚えたり、五感を使うなどの方法は、どれも記憶にしっかり残る工夫ばかり。

また、令和4年の制度改正により、テストの形式も受けやすくなっています。

あまり緊張せず、自信を持ってチャレンジしてみてくださいね。