認知症テストで出題される「絵の記憶問題」に不安を感じていませんか?

この記事では、認知機能検査の絵を効率よく覚える方法や、イラストパターン別の記憶術、試験当日に活かせるコツまで、実体験をもとにわかりやすく解説しています。

全部で64枚もある絵をどうやって覚えるの?

ヒントとの結びつけってどうすればいいの?

そんな悩みを持つ方のために、具体例やストーリー記憶法など、今日からすぐ使えるテクニックを紹介しています。

この記事を読めば、自信を持って認知症テストに臨めるようになりますよ。

ぜひ最後まで読んで、合格を勝ち取りましょう!

認知症テストの絵を覚えるコツ7選

認知症テストの絵を覚えるコツ7選について解説していきます。

- ①過去に出た絵を知っておく

- ②イラストは全部で64枚と理解する

- ③イラストは4枚ずつ表示されると意識する

- ④ヒントとイラストを結びつける

- ⑤記憶の順番にとらわれない

- ⑥イメージと声に出すことで記憶が定着

- ⑦「体感」も使って記憶を助ける

それでは、順番に詳しくお話していきますね。

①過去に出た絵を知っておく

まず何よりも、これから出題される可能性がある絵を事前に知っておくことが大前提です。

認知機能検査では、あらかじめ用意された「イラストパターン一覧」が存在します。

これはA〜Dの4種類のパターンがあり、それぞれに16枚ずつの絵がセットになっています。

つまり、全部で64枚の絵があるということですね。

実際の試験では、このどれか1つのパターンがランダムに選ばれて出題されます。

「何が出るか分からない…」という不安をなくすためにも、過去に使われた絵を把握しておくことが大きな安心材料になりますよ!

②イラストは全部で64枚と理解する

試験では16枚の絵が出題されますが、それはA〜Dいずれかのパターンから1つが選ばれる仕組みです。

そのため、最大で64枚の絵があると考えると「うわっ、そんなに!?」と驚かれる方もいるかもしれません。

でも安心してください。

実際には、その中から選ばれた1つのパターン(16枚)を覚えておけば対応可能です。

全てを完璧に覚えるのではなく、自分のペースでじっくり慣れていくことで、だんだんと頭に入ってきますよ。

③イラストは4枚ずつ表示されると意識する

イラストは1枚ずつ出るわけではありません。

スクリーンなどに4枚の絵がセットで映し出され、それを順番に見ていく形式になっています。

しかも、各ページの表示時間は約1分。

つまり、全部で4枚×4ページを、それぞれ1分ずつかけて見て覚える形になるんですね。

「1枚ずつ丁寧に」よりも「4枚をまとめて全体像で捉える」という意識を持つと、覚えやすさが変わってきます。

④ヒントとイラストを結びつける

実は、試験の後半では「ヒント付き」の問題も出題されるんです。

たとえば「果物」や「台所用品」といったジャンルのヒントが出され、それに該当するイラストを思い出して書くという形式ですね。

これを活かすには、あらかじめイラストとそのジャンルをペアで覚えておくのが効果的です。

ヒントとイラストをセットで記憶すると、あとで思い出す時の助けになります。

たとえば「ブドウ=果物」「ラジオ=電気製品」のように、頭の中でラベリングしておく感じですね。

⑤記憶の順番にとらわれない

覚えた順番通りに書く必要はありません。

試験では、思い出した順に16個のイラストを自由に書いてOKです。

「順番通りに出てこない…」と焦らず、浮かんだものからどんどん書いていきましょう。

逆に「1番最初に見た絵が何だったっけ?」と順番に縛られると混乱しがちなんですよね。

なので、順不同で構わないというルールを覚えておくだけでも、気が楽になりますよ!

⑥イメージと声に出すことで記憶が定着

「見る」「声に出す」「手で書く」など、複数の感覚を使うことで記憶はより定着します。

例えば「これはブドウだな」と声に出して言いながら見ることで、視覚+聴覚で記憶が強化されます。

さらに、ノートに絵の名前を書いておけば、書く動作でも記憶が刺激されます。

ただ見るだけよりも、断然記憶に残りやすくなりますよ。

おうちで練習する時は、ぜひ声に出して読んでみてくださいね!

⑦「体感」も使って記憶を助ける

「耳」のイラストを見たら、自分の耳を触ってみる。

「ドレス」のイラストを見たら、自分の服を引っ張ってみる。

こんなふうに、実際の身体の動作を加えると、五感を通じて記憶が深くなります。

特に高齢者講習では、こうした「体感による記憶法」が意外と効果的だったという声も多いんです。

「目で見て、声に出して、触って覚える」この3ステップを使えば、絵の記憶がグッと楽になりますよ!

イラストの16項目ヒントを覚える方法

イラストの16項目ヒントを覚える方法について解説します。

ヒントをうまく活用すれば、記憶がグッと楽になりますよ。

①連想ゲームのようにストーリーで結ぶ

| 番号 | ヒント |

|---|---|

| 1 | 戦いの武器 |

| 2 | 楽器 |

| 3 | 体の一部 |

| 4 | 電気製品 |

| 5 | 昆虫 |

| 6 | 動物 |

| 7 | 野菜 |

| 8 | 台所用品 |

| 9 | 文房具 |

| 10 | のりもの |

| 11 | 果物 |

| 12 | 衣類 |

| 13 | 鳥 |

| 14 | 花 |

| 15 | 大工道具 |

| 16 | 家具 |

ヒントは全部で16個あり、「戦いの武器」「楽器」「体の一部」など、ジャンル別に分かれています。

これをただ丸暗記するのは正直キツいですよね。

だからこそ、ストーリー仕立てで覚えるのが効果的なんです。

たとえば、「戦いの武器」で始めるなら、そこから「オルガン(楽器)で気合いを入れる→耳(体の一部)で音を聞く→ラジオ(電気製品)でニュースを知る」といったように、物語のように流れを作って覚えるんです。

ストーリーにすると、頭の中にイメージが残りやすく、テスト中に自然と思い出しやすくなりますよ。

②自宅の部屋ごとに分けて整理する

もう一つおすすめなのが、「自分の家を思い浮かべて、部屋ごとに分類する方法」です。

たとえば、リビングには「楽器」「電気製品」「文房具」「衣類」など。

キッチンには「台所用品」「野菜」「果物」「花」。

外には「乗り物」「大工道具」、ペットや自然には「動物」「鳥」「昆虫」。

こうして、ジャンルを日常生活の場所と結びつけて覚えると、想像力で記憶が強化されます。

「トマトはキッチン」「ペンはリビングの机」…といった具合に、自分の生活にある場所で分類するのがポイントですよ!

③イラストとキーワードをペアにする

認知症テストでは、ヒントから該当する絵を思い出す形式があるので、「ヒントとイラスト」をセットで覚えておくことが大切です。

たとえば、「楽器=オルガン」「体の一部=耳」「文房具=はさみ」「動物=ライオン」など。

このように「ジャンル:アイテム」といったペアの形で頭に入れておくと、試験のときにすぐに連想しやすくなります。

この「ヒント→イラスト」の連想がスムーズにできるかどうかが合格のカギになります!

④どうしても覚えにくいものは語呂合わせ

ヒントの中には、どうしても関連付けしづらいものもありますよね。

そういうときは、語呂合わせを使うのも手です。

例えば「7=なな→菜っ葉→野菜」といったように、数字や音でイメージを作る方法です。

ドレミの歌で「ドはドーナツのド~♪」という覚え方に似ていますね。

強引でも自分が覚えやすければOK!

むしろ、少し変わった語呂の方が記憶に残るんですよ~。

自分なりの語呂合わせを作ってみるのも、楽しく記憶を進めるコツになりますよ。

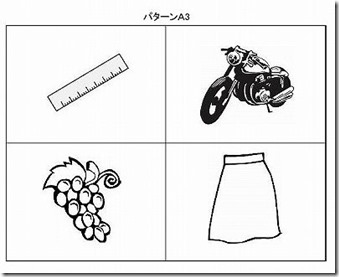

イラストパターンAの覚え方

イラストパターンAの覚え方について、具体例と体感的な方法でご紹介します。

パターンAの絵は、物語のように流れで覚えるとラクになりますよ。

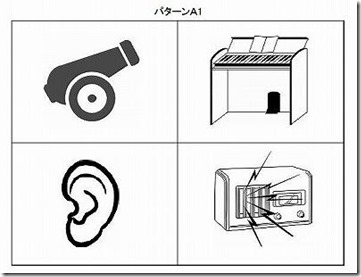

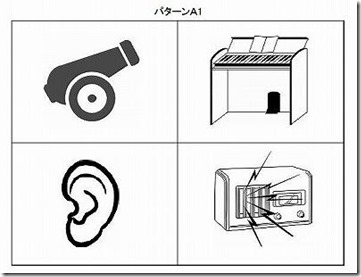

①戦いの武器→大砲など

・大砲 ・オルガン

・耳 ・ラジオ

パターンAの1枚目には「大砲」という絵が含まれています。

「え、大砲なんて…」って思うかもしれませんが、これは「戦いの武器」として出題されるジャンルの一つなんです。

ここでは、自分が試験に立ち向かう戦士だと思って、「これは自分との戦いの始まり=武器が必要だ!」とイメージしてみてください。

ちょっと恥ずかしいかもですが、イメージするだけで意外と覚えやすくなるんですよね~。

「テスト=戦い」という設定を作ると、「大砲」っていう絵の意味もぐっとリアルになります!

②体の部位→耳を引っ張って体感

次に出てくるのが「耳」。これは「体の一部」に該当するイラストです。

覚えるときは、実際に自分の耳を引っ張ってみてください。

試験本番でも「これは耳です」と説明されるので、そのときも耳に触れてみると記憶が強化されます。

「あっ、耳を引っ張ったから覚えてる!」ってなると、ほぼ確実に思い出せます。

視覚だけじゃなく、体感も使うとグッと記憶に残りやすくなるんですよ~。

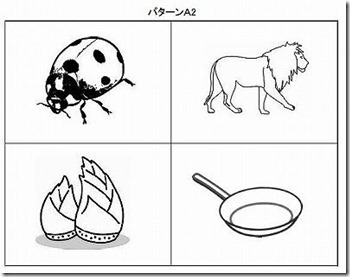

③料理系のつながりで覚える

・てんとう虫 ・ライオン

・たけのこ ・フライパン

このパターンには「たけのこ」や「フライパン」など、料理にまつわる絵が複数出てきます。

「たけのこをフライパンで炒めた料理を作る」というイメージを浮かべてみましょう。

この「料理ストーリー」にまとめてしまえば、「食材」と「調理器具」がセットで覚えられます。

しかも食べ物って想像しやすいから、記憶に残りやすいんですよね。

「ライオンがたけのこを炒めてたらおもしろいな〜」なんて、ちょっとユーモアを入れても◎です!

④家にある物に関連づける

・ものさし ・オートバイ

・ぶどう ・スカート

・にわとり ・バラ

・ペンチ ・ベッド

「ラジオ」「スカート」「にわとり」「ベッド」など、日常にあるモノも多く含まれています。

こういうのは、自分の家の中を想像して「あ、ラジオは棚の上にあったな」「ベッドは2階の部屋」といったように場所ごとに記憶してみてください。

たとえば「スカートを履いてベッドに寝転がりながらラジオを聞いていたら、外からにわとりの声が聞こえてきた」…みたいなストーリーもありです!

ちょっとした空想でもOK!

日常生活に結びつけることで、無理なく覚えることができますよ~。

イラストパターンB・C・Dの特徴と記憶術

イラストパターンB・C・Dの特徴と、それぞれの記憶法のコツをお伝えします。

ABCパターンの違いを理解しておくと、記憶のコツもつかみやすいですよ!

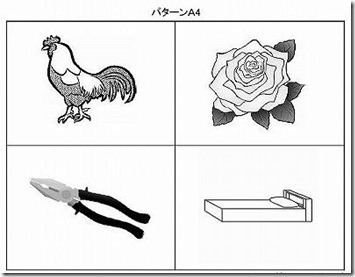

①Bパターンは身の回りの物に着目

以下のように「パターンB1〜B4」とそれぞれのアイテムを、わかりやすく表にまとめました。

| 順番 | パターンB1 | パターンB2 | パターンB3 | パターンB4 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 戦車 | トンボ | 万年筆 | ペンギン |

| ② | 太鼓 | うさぎ | 飛行機 | 百合 |

| ③ | 目 | トマト | レモン | カナヅチ |

| ④ | ステレオ | やかん | コート | 机 |

パターンBの絵は、「ステレオ」「うさぎ」「やかん」「机」など、家庭の中や身の回りにあるものが中心です。

特に注目したいのは、日常的に使っているものが多いという点。

例えば「やかん」は毎朝使う、「机」は部屋にある、「太鼓」はちょっと変わり種だけど連想しやすい楽器。

こんなふうに、自分の生活や趣味、持ち物に照らし合わせることで、絵とヒントがリンクしやすくなります。

「家の中にあるものシリーズ」としてまとめておくのもアリですね!

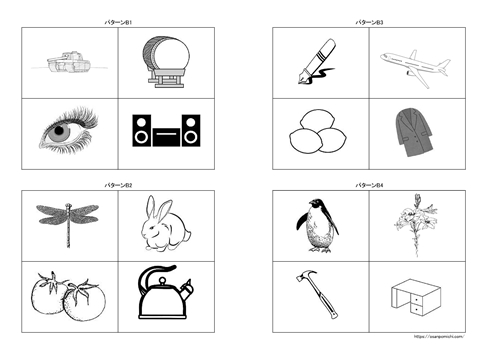

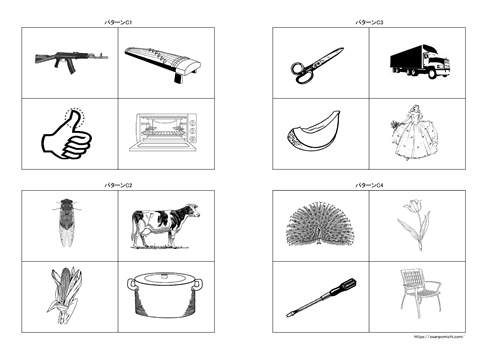

②Cパターンは語呂合わせや物語風に

以下に「パターンC1〜C4」を表形式でまとめました。

| 順番 | パターンC1 | パターンC2 | パターンC3 | パターンC4 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 機関銃 | せみ | ハサミ | クジャク |

| ② | 琴 | 牛 | トラック | チューリップ |

| ③ | 親指 | トウモロコシ | メロン | ドライバー |

| ④ | 電子レンジ | ナベ | ドレス | 椅子 |

パターンCは少しトリッキーな印象で、「親指」「電⼦レンジ」「セミ」「ナベ」など、ストーリー性を意識しないと覚えづらいかもしれません。

ここでは「語呂合わせ」や「物語風の連想」が力を発揮します。

たとえば、「セミがナベの中に飛び込んできた!」という想像力豊かな物語を頭の中で作ってみると、記憶しやすくなります。

「ドレスとメロンとトラックが買い物に出かけた」みたいな、ちょっと変なストーリーでもOK。

頭の中でイラスト同士を会話させたり動かしたりすると、不思議と印象に残るんですよね~。

③Dパターンは日常生活での体験と結びつける

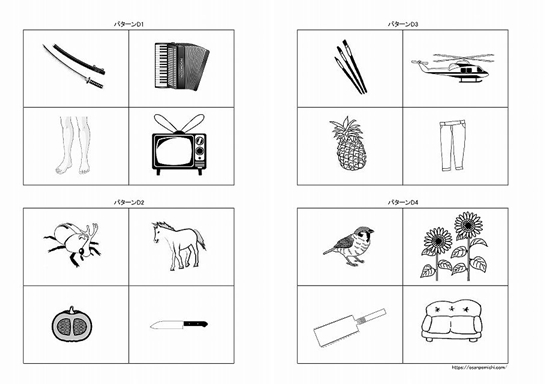

以下に「パターンD1〜D4」の内容をわかりやすく表にまとめました。

| 順番 | パターンD1 | パターンD2 | パターンD3 | パターンD4 |

|---|---|---|---|---|

| ① | 刀 | カブトムシ | 筆 | スズメ |

| ② | アコーディオン | 馬 | ヘリコプター | ひまわり |

| ③ | 足 | カボチャ | パイナップル | ノコギリ |

| ④ | テレビ | 包丁 | ズボン | ソファー |

パターンDは、「ズボン」「ノコギリ」「包丁」「テレビ」など、かなり生活感がある内容が特徴です。

これはもう、日常の体験や行動に結びつけるのがいちばん!

「ズボンを履いてテレビを見ながら包丁でカボチャ切ってた」とか、「ノコギリでソファー直した」みたいな、自分の中のエピソードをベースにした記憶が有効です。

リアルな行動とリンクさせることで、映像として記憶に残りやすくなりますよ。

生活=記憶の宝庫なんです!

④試験会場にある物をヒントにする

これはパターンABCすべてに共通しますが、試験会場に置いてあるモノも記憶のヒントになります。

たとえば、机の上にあるボールペンを「万年筆」としてイメージしたり、時計や椅子を見て「家具」を連想したり。

また、検査員の「これは○○です」という説明を聞くとき、自分の耳を触ったり、洋服を引っ張ったりと体を使って覚えるのも効果的です。

視覚+聴覚+体感、この三つの感覚を使って覚えれば、試験中も自然と思い出せるはず!

会場にあるモノを「記憶のスイッチ」として使っていきましょうね!

認知症テストで絵を覚えるときの注意点5つ

認知症テストで絵を覚えるときの注意点5つをご紹介します。

ここでは、試験勉強をするうえで気をつけたいポイントをまとめていきますね。

①全パターンを完璧に覚える必要はない

「64枚も覚えるなんて無理…」と感じてしまった方、ご安心ください。

実際の試験では、A〜Dのいずれか1パターンしか出題されません。

つまり、16枚だけが試験で出されるんです。

すべてのパターンを完璧に覚えるより、ひとつずつでもいいので「この絵は見たことある!」という状態を作っておくことが大切です。

覚えられる分だけでも進めておけば、充分合格ラインには届きますよ。

②目標は合格点の36点以上でOK

認知機能検査は、以前は点数制で満点を目指す形式でしたが、令和4年5月の法改正以降は「合格・不合格」の判定に変わりました。

合格基準は36点以上です。

100点を取らないといけないわけではないので、まずは合格ラインに届くことを目指しましょう。

「全問正解しないと…」と構えず、気楽に取り組んでくださいね。

点数ではなく合否で判断されるというのも、安心ポイントのひとつです。

③焦らずに自分のペースで覚える

覚える内容が多くて焦ってしまいそうになりますが、あくまで「自分のペース」が大切です。

1日1ページ(4枚)ずつでもOK!

短時間でも毎日少しずつ取り組んでいくことで、無理なく記憶が定着していきます。

一気に覚えようとして挫折するより、ちょっとずつでも続けるほうが効果的ですよ。

コツコツ型でいきましょう!

④声に出して練習すると効果アップ

これは何度も出てきましたが、「声に出す」ことで記憶の定着率は大きくアップします。

視覚で絵を見て、声に出して説明しながら、できれば手も動かしてみましょう。

3つの感覚(視覚・聴覚・運動)を同時に使うことで、脳の記憶力は飛躍的にアップします。

「これはオルガン」「これはラジオ」と、声に出して確認する習慣をつけてみてください。

一人で練習しているときでも、恥ずかしがらずに話すことが大切ですよ~!

⑤不安なときは模擬テストも活用しよう

どうしても本番が不安なときは、ネットにある模擬テストやPDF資料を活用しましょう。

印刷して実際の形式で練習してみると、本番でも落ち着いて対応できます。

「どんな問題が出るか」「どうやって書くのか」など、あらかじめ体験しておくだけでも安心感が全然違います。

特に高齢者講習の一環として認知機能検査を受ける方には、模擬体験が本当におすすめです。

手元に資料がない場合でも、ネットで「認知症テスト イラスト 模擬テスト」と検索すればすぐに見つかりますよ!

まとめ|認知症テストの絵を覚えるコツと安心対策

| 記憶のポイント早見表 |

|---|

| ①過去に出た絵を知っておく |

| ②イラストは全部で64枚と理解する |

| ③イラストは4枚ずつ表示されると意識する |

| ④ヒントとイラストを結びつける |

| ⑤記憶の順番にとらわれない |

| ⑥イメージと声に出すことで記憶が定着 |

| ⑦「体感」も使って記憶を助ける |

認知症テストに出る絵は、決して闇雲に覚える必要はありません。

過去の出題パターンを押さえて、ヒントや日常の出来事と結びつけながら覚えることで、驚くほど記憶しやすくなります。

全パターンを完璧に覚えなくても、合格点の36点以上を目指せばOK。

不安な方は模擬テストを使って練習するのもおすすめですよ。

焦らず、自分のペースで取り組んでいきましょう。

そして最後に、公式な資料や信頼できる情報源も確認しておくと安心です。