2022年の法改正で、認知機能検査の内容は「時間の見当識」と「手がかり再生」の2つだけになり、難易度は下がったと言えます。

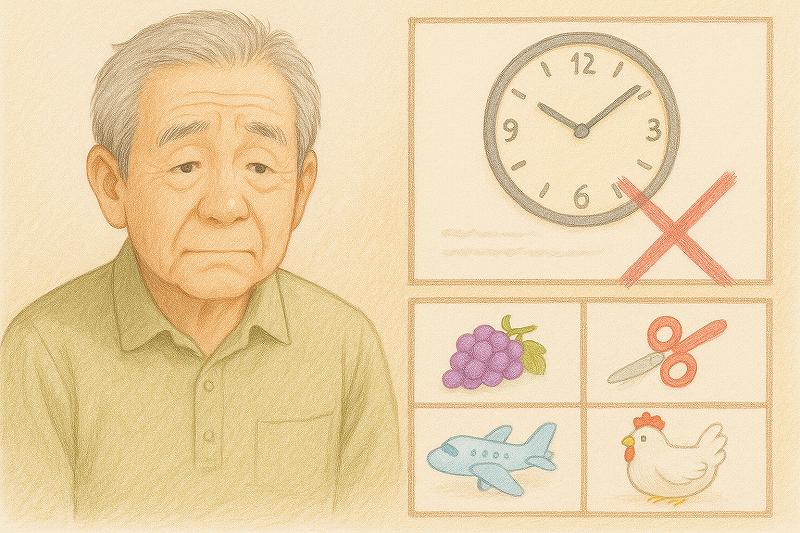

以前は混乱を招いていた「時計描画」が廃止され、イラスト記憶の問題も4パターンは従来と変わらず同じあるため、しっかり対策すれば合格は十分に可能です。

この記事では、認知機能検査の変更点、絵の出題パターン、具体的な対策方法、高齢者講習の流れや費用までをわかりやすくまとめました。

不安を感じている方も、この記事を読めば、準備すべきポイントが明確になりますよ。

最後まで読んで、安心して免許更新にのぞんでくださいね。

認知機能検査のイラストパターンはこう変わった

認知機能検査のイラストパターンはこう変わった、という点について詳しく解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①時計描画が廃止された理由

2022年5月13日の改正で、認知機能検査から「時計描画」の項目が廃止されました。

この変更は、高齢者にとっての負担軽減と、より正確な判断を下すための簡素化が目的です。

実際に時計描画では、「針の長さを間違える」「24時間表記で描いてしまう」「1〜12の数字が偏る」など、採点が難しい問題点が多くありました。

そのため、主観的な採点によるバラつきを避けるために、より再現性のある検査に絞る方針に変わったのです。

この変更は、高齢者の方々の不安を少しでも軽減する良い一歩だと感じますね。

②現在の検査は2項目だけ

改正後の認知機能検査は「時間の見当識」と「手がかり再生」の2項目に絞られました。

時間の見当識では、現在の日付や曜日、時間帯を答える形式です。ここでは、「今日の日付は?」「今は何曜日?」「午前?午後?」といった質問がされます。

手がかり再生では、イラストを見て覚えたあと、少し経ってからその内容を思い出すというテストです。

以前の3項目構成よりも短時間で済むようになっており、高齢者にとってもわかりやすくなりました。

とくに認知症の早期発見という観点では、この2項目でも十分な効果が期待されています。

③イラスト記憶テストはどうなった?

イラストの出題パターン自体は変更されておらず、引き続きこの4分類16枚方式が採用されていますよ。

手がかり再生テストでは、16枚のイラストが登場します。

このイラストは4パターンに分類されていて、それぞれテーマが異なる内容になっています。

例えば「果物」「乗り物」「動物」「野菜」といったカテゴリがあり、それぞれ4枚ずつの絵を記憶します。

記憶したあと、別の課題をはさんでから「この中で果物はなんでしたか?」といった形式で答えるんですね。

④絵のパターンと覚え方のコツ

16枚ものイラストを覚えるのって、なかなか大変ですよね。

でもコツを掴めば、誰でもラクに記憶することができます。

例えば「グループ分けして覚える」のはとても有効です。「動物」「乗り物」「果物」といったようにカテゴリーごとに覚えてしまいましょう。

さらに、ストーリーでつなげると記憶に残りやすくなります。「ぶどうを食べたにわとりがてんとう虫がたかっていた」みたいな、ちょっと変な話を作るんです。

また、テスト前に深呼吸してリラックスすることも効果的。緊張していると記憶もうまく呼び出せなくなりますからね。

私も実際に試してみましたが、ストーリー記憶法はけっこうおすすめですよ~!

認知機能検査の改正ポイント5つ

認知機能検査の改正ポイント5つについて解説していきます。

それでは、順番に見ていきましょう!

①検査項目が簡素化された

従来は3項目(時間の見当識・手がかり再生・時計描画)でしたが、2022年の法改正により「時計描画」が廃止され、2項目に簡素化されました。

この変更により、検査の所要時間も短くなり、高齢者の負担軽減につながっています。

時計を描くという行為は一見シンプルに見えて、実は空間認識力や記憶力、理解力が必要とされる高度な作業です。

そのため、手が震える方や絵が苦手な方には不利だった面もあり、フェアな検査とは言いづらかったのが実情でした。

今後は、より実用的かつ明確な判定が可能になりそうですね。

②紙とタブレットから選べるようになった

検査方法にも変更があり、紙での解答に加えてタブレット端末での受検も可能になりました。

受検者は好きな方法を選べるようになっており、自分に合ったスタイルで受けられる点が大きな特徴です。

特にタブレットを使った検査では、タッチペンを使って回答して、採点も即できるので合格点36点をクリヤーすれば検査は終了して時間の短縮になります。

一方で「タブレットの操作に慣れていない」という高齢者の声もあるため、紙の選択肢が残っているのは安心材料ですよね。

どちらを選んでも、内容自体は変わらないので、自分に合った方法で受けましょう。

③採点方法の違い(自動vs手動)

紙の検査は人が手作業で採点するため、結果が出るまでに1時間半ほどかかると言われています。

一方、タブレット端末での受検なら、自動採点によってわずか10分~30分ほどで結果が出る仕組みです。

これにより、受検からフィードバックまでのスピードが格段にアップしました。

また、主観が入りにくくなるため、公平な評価も期待できます。

とくに認知症の傾向が微妙なケースでは、自動判定のほうがブレが少なく安心です。

④点数基準の見直し

点数による評価方法も見直され、「36点以上で合格」「35点以下は不合格」というシンプルな基準になりました。

以前は「認知症の恐れ」「認知機能低下の恐れなし」「判定保留」など、少し分かりにくい3段階評価でした。

今回の改正で、より明確な判定となり、受検者にも結果が伝わりやすくなっています。

点数の配点は公開されていますが、「イラストの記憶数」や「時間の見当識の正答数」でしっかりスコアが決まるとのことです。

点数を上げるためには、出題形式を理解して事前に練習しておくのがポイントですよ!

⑤合否が「2区分」になった

判定結果は「合格」か「不合格」の2つだけになり、非常に分かりやすくなりました。

合格なら、そのまま高齢者講習を受けて免許更新へ進めます。

不合格だった場合は、医師の診断を受ける必要が出てきたり、運転免許更新ができなくなることも。

この2区分制は、シンプルでありながら判断基準が厳しくなったとも言えます。

認知機能に不安がある方は、事前に練習や準備をしておくと安心ですよ~!

高齢者講習の変更点と注意点

高齢者講習の変更点と注意点についてわかりやすくまとめていきます。

では、順番に詳しく見ていきましょう!

①講習時間は2時間に統一

以前は「2時間講習」と「3時間講習」の2パターンがあり、認知機能検査の結果によってどちらかが指定されていました。

しかし2022年5月13日の法改正以降は、すべての対象者が「2時間講習」を受ける形に統一されました。

これにより、「自分は3時間講習になるのか…」という不安がなくなり、よりスムーズな受講が可能になっています。

内容もコンパクトにまとまり、負担も軽減されるという点では高齢者にとって嬉しい変更です。

ただし、この統一には料金の変更という“裏の事情”もあるんですよね…。

②講習内容の具体的な流れ

2時間講習の流れは、次の3つのパートで構成されています。

| 講習内容 | 時間 | 説明 |

|---|---|---|

| ①講義 | 30分 | 安全運転の心構えや最新の交通事情などを学習 |

| ②運転適性検査 | 30分 | 視力や反応速度などを検査(主に視覚面) |

| ③実車指導 | 10分 | 実際に車に乗って教習所のコースを運転 |

どのパートも「試験」ではなく「講習」ですので、合否は関係ありません。

とはいえ、実車での運転には少し緊張してしまう方も多いかと思います。

心配な方は、事前に家族と練習しておくのもひとつの手ですね!

③料金の実質値上げに注意

2時間講習に統一されたとはいえ、料金はしっかり上がっています。

以下の表をご覧ください。

| 改正前 | 改正後 | 変動 |

|---|---|---|

| 2時間講習:5,100円 | 2時間講習:6,450円 | +1,350円(値上げ) |

| 3時間講習:7,950円 | 廃止 | -1,500円(実質値下げ) |

「もともと2時間講習だった人」にとっては、1,350円の値上げになります。

反対に、「3時間講習対象だった人」からすると、実質的には1,500円の負担減になるという構造です。

どちらにしても、負担が一律になることで制度としての公平性が出たとも言えそうですね!

④対象者と受講の流れ

高齢者講習の対象者は、満70歳以上の運転免許更新者です。

ただし、75歳以上の方になると、「認知機能検査」の結果によって運転技能検査や医師の診断が必要になることもあります。

講習の流れは以下の通りです。

- 運転免許更新通知ハガキが届く

- 記載された講習予約専用番号に電話して予約

- 講習当日、受付・受講・修了証の受け取り

- 免許更新時に修了証を持参して手続き

注意点としては、予約が早く埋まること。特に地方では教習所の数も限られているため、早めの行動が大切です。

更新ハガキが届いたら、すぐに講習予約するのがベストですよ~!

交通違反がある人は運転技能検査が必要

交通違反がある人は運転技能検査が必要という点について解説します。

では、それぞれ詳しく見ていきましょう。

①対象となる違反の種類

運転技能検査の対象となるのは、75歳以上で、過去3年以内に「特定11違反」に該当する交通違反をした人です。

その11の違反内容はこちらです。

- 信号無視

- 通行禁止違反

- 進路変更禁止違反

- 速度超過

- 踏切不停止

- 一時停止無視

- 優先道路妨害

- 横断歩行者妨害

- 前方不注意(わき見運転)

- ながら運転(スマホ操作など)

- 逆走や反対車線はみ出し

これらの違反をしていた場合は、免許更新の前に「実技試験」が義務付けられています。

一発アウトになる違反もあるので、要注意ですよ!

②運転技能検査の内容と合格基準

この検査では、教習所などで実際に車を運転し、試験官の指導のもとで「合格点」を取る必要があります。

試験の内容は、以下のような実技項目です。

- クランク走行(狭い道の通過)

- S字カーブ

- 一時停止・発進

- 歩行者優先の確認

- ミラー確認・合図出し

試験は100点満点で、70点以上が合格です。

もちろん、一発不合格となるような危険運転をすれば即アウト。

例えば、信号無視や逆走などは、重大な違反とみなされ、試験途中でも失格になります。

安全確認の習慣が身に付いていないと厳しいので、しっかり事前準備して臨みましょう。

③不合格のリスクと影響

運転技能検査に不合格となった場合、そのままでは免許の更新ができません。

つまり、更新期限までに「合格」する必要があります。

不合格者の中には「もう運転は無理かも…」と落ち込んでしまう方もいますが、何度でも再受検は可能です。

とはいえ、受検の予約を取るにも時間がかかる場合があるので、スケジュール管理がとても重要になります。

更新期限ギリギリで受けてしまうと、間に合わないリスクもあるので要注意です。

④検査の受け直しと期間

運転技能検査は「免許有効期間の6か月前」から受検が可能です。

更新期間内であれば、合格するまで何度でも再受検できます。

ただし、1回の試験で3,550円の手数料がかかるため、何度も受けると費用も時間もかさみます。

おすすめは、有効期限の6か月前になったら、できるだけ早く受検することです。

何度か受け直すことも想定して、余裕をもって行動するのが安心ですね!

免許更新時の流れと必要な費用まとめ

免許更新時の流れと必要な費用について、わかりやすく解説します。

それでは、1つずつ順番にご紹介していきますね!

①更新までのステップと期間

高齢者の免許更新は、一般的な更新手続きとは少し流れが異なります。

以下が、75歳以上の方の更新までの流れです。

- 免許証の更新ハガキが届く(誕生日の約5か月前)

- 認知機能検査を受ける

- 必要に応じて運転技能検査を受ける(該当者のみ)

- 高齢者講習(2時間)を受講

- すべて終了後、免許センターで更新手続き

一連の流れは、最短でも1か月程度はかかります。

検査の予約が埋まっていたり、講習の空きが少ない地域もあるので、早めの対応がとても大切ですよ。

②各検査・講習の料金まとめ

免許更新にかかる費用は思った以上にかかるんです。

以下がその内訳になります。

| 項目 | 金額 | 対象者 |

|---|---|---|

| 認知機能検査 | 1,050円 | 75歳以上の全員 |

| 運転技能検査 | 3,550円 | 過去3年以内に違反のある方 |

| 高齢者講習(2時間) | 6,450円 | 75歳以上の全員 |

| 運転免許更新手数料 | 2,500円 | 全員 |

最大で合計13,550円ほど必要になる可能性があります。

年金生活の方にはなかなかの負担ですよね。

③負担を減らすためのポイント

負担を減らすには、以下のような工夫が有効です。

- 違反しない運転を心がけて「技能検査」を回避

- 講習や検査の予約を早めに取り、再受検のリスクを減らす

- 事前に過去問や練習問題で対策する

違反がなければ、検査の回数も費用も抑えられます。

また、検査対策をしっかりしておけば、1回で済む確率もアップしますよ!

とくに「手がかり再生」のイラストは、事前に慣れておくとぜんぜん違います。

④サポカー限定免許の仕組み

新しく導入された「サポカー限定免許」についても知っておきましょう。

これは、一定の先進安全装備(サポート機能)が付いた車しか運転できないという条件付きの免許です。

具体的には、以下のような機能が搭載されている車が対象です。

- 自動ブレーキ

- ペダル踏み間違い防止機能

- 車線逸脱警報装置

- 先進ライト(自動ハイビームなど)

サポカー限定免許にすることで、運転能力に不安がある方でも事故リスクを軽減しながら運転が続けられます。

高齢者の安全と自立の両立を目指す、これからのスタンダードになる制度かもしれませんね。

まとめ|認知機能検査のイラストパターン変更を正しく理解しよう

| 変更された検査項目 | 内容 |

|---|---|

| 時計描画が廃止された理由 | 採点の主観性や負担の大きさから廃止 |

| 現在の検査は2項目だけ | 「時間の見当識」と「手がかり再生」に簡素化 |

| イラスト記憶テストはどうなった? | 16枚の絵・4分類方式は継続 |

| 絵のパターンと覚え方のコツ | グループ化とストーリー法で記憶力アップ |

2022年の道路交通法改正により、認知機能検査は大きく変わりました。

とくにイラストパターンを含む記憶テストは、出題形式が明確になり、対策しやすくなっています。

「時計描画がないのは逆に助かる!」という声も多く、今回の改正は高齢者にとっても現実的な内容となっているのではないでしょうか。

このページで紹介したように、出題パターンをあらかじめ知っておくだけでも、検査への不安はグッと減らせます。

安心して免許更新にのぞむために、ぜひこの記事を繰り返しチェックしてくださいね。