「認知機能検査のイラスト、どうやって覚えたらいいの?」

そんな不安を感じている方のために、この記事では認知機能検査のイラスト覚え方について、具体的で効果的な方法をわかりやすく紹介します。

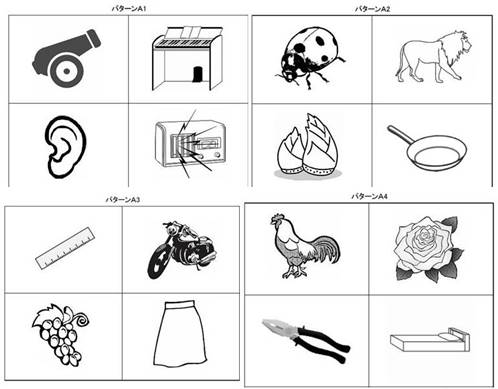

実際に試験で出題される64枚のイラストパターン(A〜D)をベースに、ストーリーや語呂合わせ、連想法など、記憶に残りやすい工夫をたっぷり詰め込みました。

さらに、高齢者の方にも無理なく取り組める記憶術や、家族と一緒にできる練習方法も紹介しているので、「覚えられるか不安…」という方も安心して読み進められます。

この記事を読むことで、「記憶できた!」という自信を持って検査に臨めるようになりますよ。

ぜひ最後まで読んで、合格に一歩近づいてくださいね!

認知機能検査イラスト覚え方のコツ7選

認知機能検査イラスト覚え方のコツ7選についてお話していきます。

- ①ストーリー仕立てで覚える

- ②ジャンルごとにグループ化する

- ③似たモノで連想ゲームをする

- ④イラストの特徴を言葉で説明する

- ⑤語呂合わせで記憶に残す

- ⑥声に出して覚える方法

- ⑦直前対策におすすめの練習方法

それでは、順番に詳しく見ていきましょう。

①ストーリー仕立てで覚える

認知機能検査では、「大砲」「オルガン」「耳」「ラジオ」「てんとう虫」「ライオン」「たけのこ」「フライパン」「ものさし」「オートバイ」「ぶどう」「スカート」「にわとり」「バラ」「ペンチ」「ベッド」の16個のイラストが出題されるパターンがあります。

これらをただ丸暗記するのは大変ですが、「物語風にしてつなげる」と覚えやすくなります。

記憶にストーリーの流れができると、順番が多少入れ替わっても思い出しやすくなるんですよね。

では、例としてこの16個を使ったストーリーをご紹介します。

ある日、戦場跡に残っていた大砲の音を模したオルガンの演奏が、町の広場で流れていました。

その音を聞いていた私は、自分の耳を押さえて「昔のラジオでもこんな音が鳴ってたなぁ」と思い出します。

ふと足元を見るとてんとう虫が歩いていて、その先にはライオンの像が公園に置かれていました。

その横では、春の恵みたけのこをフライパンで焼いている屋台が出ていて、つい買ってしまいます。

食べ終わった私は、近くの子どもがものさしを手にしているのを見て、懐かしさを感じながらオートバイにまたがりました。

途中の八百屋でぶどうを買って、おしゃれなスカートのマネキンを見かけ、ちょっとウィンドウショッピング。

家に帰ると、庭でにわとりが「コケコッコー」と鳴いていて、その横には美しく咲いたバラの花が。

壊れかけた棚を修理するためにペンチを手に取り、作業を終えたらお気に入りのベッドにゴロンと寝転がりました。

このように、すべての絵を無理に覚えようとするよりも、ちょっとおもしろくて自分らしいストーリーにしてみると、記憶にスッと入ってくるんですよ。

「ぶどうってどのへんで出たっけ?」と思い出すときにも、「そうだ、買い物してオートバイで…」と自然と流れが浮かびます。

もちろん、ストーリーは自分の好きなようにアレンジしてOK!

記憶力に自信がない方や、何度も同じことを覚え直してしまう方にこそ試してほしい方法です。

「たけのこをフライパンで炒めた〜♪」なんてリズムをつけると、もっと覚えやすくなりますよ!

②ジャンルごとにグループ化する

イラストを効率よく覚えるためには、16個をバラバラに記憶するのではなく「ジャンルごとに分けてグループ化」するのがポイントです。

人間の脳は、「意味のあるかたまり(=チャンク)」として覚えると記憶しやすくなるんですよ。

今回のパターンAで出てくるイラストをジャンル別に分けてみましょう。

| ジャンル | 該当イラスト |

|---|---|

| 戦いの武器 | 大砲 |

| 楽器 | オルガン |

| 体の一部 | 耳 |

| 電気製品 | ラジオ |

| 昆虫 | てんとう虫 |

| 動物 | ライオン |

| 野菜 | たけのこ |

| 台所用品 | フライパン |

| 文房具 | ものさし |

| のりもの | オートバイ |

| 果物 | ぶどう |

| 衣類 | スカート |

| 鳥 | にわとり |

| 花 | バラ |

| 大工道具 | ペンチ |

| 家具 | ベッド |

どうですか?こうやって並べると「似た仲間」で覚えやすくなりますよね。

たとえば「果物」「野菜」「台所用品」の3つは、「料理に関係するもの」としてひとくくりにしてもOK。

「戦いの武器」「楽器」「体の一部」は「戦いや音に関するもの」として連想できます。

こうやって「分類→整理→覚える」という順番を意識すると、記憶がぐっとラクになりますよ。

自分なりの分類にしても全然大丈夫なので、まずは思いついたジャンルで分けてみてください。

「この絵はどのグループだったかな?」と思い出すヒントにもなって、復習もはかどりますよ〜!

③似たモノで連想ゲームをする

イラストを記憶するときにとても効果的なのが、「似たもの同士をつなげて連想ゲームのように覚える」方法です。

これは“意味記憶”を活用する方法で、まったく関係なさそうな絵でも、なんとなく似ているイメージや使い方でつなげることで記憶しやすくなるんです。

パターンAの16枚のイラストで試してみましょう。

たとえば、「大砲」と「ラジオ」。まったく別物に見えますが、「どちらも音が出るもの」として関連づけられます。

「オルガン」も音を出す楽器なので、ここに加えて「音が出るグループ」として3つまとめちゃいましょう。

次に「てんとう虫」「ライオン」「にわとり」は全部生き物です。

しかも「ライオンは虫を追いかける?」「にわとりは庭に虫を見つけてつつく」など、想像力でつなげてみると意外としっくりきます。

「スカート」と「耳」は一見無関係に見えても、「身に着けるもの」という広い意味でセットにしてもいいんですよ。

他にも例を挙げてみますね👇

| 連想の起点 | 関連付けるアイテム | 連想のヒント |

|---|---|---|

| たけのこ | フライパン | 「たけのこ」をフライパンで料理! |

| オートバイ | ものさし | スピードを「測る」道具として無理やりセット! |

| ぶどう | スカート | 紫のスカート=ぶどう色の服を想像! |

| ペンチ | ベッド | 壊れたベッドをペンチで修理! |

| バラ | にわとり | にわとりが庭のバラの花をついばむ? |

このように、似てるもの・関係しそうなものを無理やりでもつなげると、16個のバラバラなイラストもだんだん頭の中でまとまってきます。

「こじつけでもいいから、イメージを膨らませる」これがめちゃくちゃ大事なんです。

記憶って、理屈よりも“印象”が残るものなので、連想ゲームのように楽しくやるのが一番ですよ〜!

家族と一緒に連想しながらクイズ感覚でやってみると、覚えやすさが倍増するのでぜひ試してみてくださいね!

④イラストの特徴を言葉で説明する

イラストを見たとき、「ただ眺めて終わり」になっていませんか?

記憶を定着させるには、「見たものを言葉にして説明する」ことがめちゃくちゃ大事なんです。

言葉にすることで視覚だけじゃなく、聴覚・言語中枢など、脳のいろんな部分が働いて記憶が強化されるんですよ。

しかも、「自分の言葉」で説明すればするほど、自分らしい覚え方ができるので、忘れにくくなります。

たとえば、パターンAのイラストを見て、こんなふうに言葉にしてみましょう👇

- 大砲 →「古い時代の武器で、どーんと撃つやつ」

- オルガン →「教会とかにありそうな音が響く楽器」

- 耳 →「顔の横にある、音を聞くパーツ」

- ラジオ →「昔のニュースや音楽が流れる箱みたいなやつ」

- てんとう虫 →「赤くて黒い点々がある、小さい昆虫」

- ライオン →「動物園の王様、たてがみがふさふさのネコ科」

- たけのこ →「地面からにょきっと生える、春の味覚」

- フライパン →「料理で使う、浅くて丸い鉄の道具」

- ものさし →「長さを測るための細長い道具」

- オートバイ →「2輪で走る、エンジン付きのかっこいい乗り物」

- ぶどう →「小さい丸がたくさん集まった甘い果物」

- スカート →「腰から下に履く、ひらひらした服」

- にわとり →「朝に鳴く鳥、卵を産むやつ」

- バラ →「花びらがたくさんあって、香りが強い花」

- ペンチ →「挟んだり、切ったりする工具」

- ベッド →「寝るための家具、フカフカのマットがある」

どうでしょう?

たったこれだけで「イラストを見る→特徴を口に出す→覚える」という流れができちゃいます。

ここで大事なのは、「自分なりの言い方」でOKってことです。

「これは赤い丸がくっついてるやつ」「これ、じいちゃんの部屋にあったな〜」みたいな感覚的な表現も大歓迎!

他人に通じなくても、自分が思い出せればそれでOKなんです!

言葉にするコツは、「誰かに説明するつもりで話す」こと。

たとえば「これ何だと思う?」「音が出る四角い箱!」とか、声に出して会話っぽく言ってみると、さらに記憶が強化されますよ〜!

家族や友達と練習するなら、クイズ形式で出し合うのも楽しいです。

「この絵、どんな特徴だった?」って聞いてみると、意外な覚え方が見つかることもありますよ。

⑤語呂合わせで記憶に残す

「語呂合わせで覚える」って、昔のテスト勉強みたいですが…実はこれ、高齢者の記憶力サポートにも効果バツグンなんです!

一見バラバラに見えるイラストも、音や言葉の響きでくっつけてしまえば、スッと記憶に残ります。

ちょっとダジャレっぽかったり、意味不明でも全然OK!

自分にとって印象に残れば、それが最高の語呂合わせなんですよ。

では、実際にパターンAのイラスト16個で語呂合わせの一例を作ってみましょう👇

覚えるイラスト(16個)

大砲・オルガン・耳・ラジオ

てんとう虫・ライオン・たけのこ・フライパン

ものさし・オートバイ・ぶどう・スカート

にわとり・バラ・ペンチ・ベッド

この16個を、意味より“音の響き”や“語感”でつなげてみると、こうなります👇

「たいほーが、おるがんで、みみをうつ。らじおで、てんとう、ライオン、たけのこの、ふらいぱん!」

「ものさしで、おーとばいをはかり、ぶどうをすかーとに入れて、にわとりがばらを食べ、ぺんちでベッド修理!」

ぶっちゃけ、意味はあってないようなものですが…これ、声に出すとけっこうリズム感あって覚えやすいんですよ。

リズムや抑揚をつけて歌のようにすると、さらに記憶に残りやすくなります。

「ぶどうスカート!」とか「大砲オルガン耳ラジオ!」とか、ワンフレーズごとに区切って練習するのもおすすめです。

記憶って、感情や音とセットにするとグッと残りやすくなるんです。

だから「意味」より「おもしろさ」「バカバカしさ」を優先してもいいくらい!

他にも、自分の名前やペットの名前を入れて、オリジナルの語呂合わせを作るのもアリですよ。

たとえば「じいちゃんの耳にラジオが刺さった!てんとう虫がぶどうをかじってスカートの中へ!」…みたいな(笑)

これ、笑えるほど覚えやすくなるんです。

ぜひ、恥ずかしがらずに、あなただけの「変な語呂」を作ってみてくださいね〜!

⑥声に出して覚える方法

イラストを覚えるとき、ただ目で見るだけだと、記憶がなかなか定着しない…そんなときこそ、「声に出す」ことが効果的なんです!

声に出すことで、視覚だけでなく、聴覚・口の筋肉・脳の言語処理まで総動員して記憶が強化されます。

つまり、“五感”のうちの複数を使うことになるので、記憶が何倍にも強くなるんですよ。

特に高齢者の方にとって、「読む+話す」は記憶力を維持するのに最強の組み合わせです。

たとえば、パターンAの16枚のイラストを、こんなふうに声に出して読んでみましょう👇

「大砲、オルガン、耳、ラジオ…」

「てんとう虫、ライオン、たけのこ、フライパン…」

「ものさし、オートバイ、ぶどう、スカート…」

「にわとり、バラ、ペンチ、ベッド」

この順番で、毎日3〜5回繰り返し読むだけで、自然と頭に残っていきます。

ポイントは「毎回同じ順番」「毎回同じ声のトーン」で読むこと。

すると、言葉の流れやリズムとして身体が覚えてくれます。

あの、九九のように口が勝手に出てくる感じですね!

しかも、声に出すことで脳が「これは大事な情報だな」と判断して、長期記憶に移してくれる効果もあるんです。

もし覚えにくい単語があったら、その絵を見ながら「これは○○、これは○○」と指差しながら声を出すのもおすすめ!

さらに、「スカート!」「たけのこ!」「ぶどう!」と、ひとつずつ大きめの声で言うと、より脳が活性化されます。

ちょっと恥ずかしい? でも大丈夫、家の中でひとりでこっそりやればOKです(笑)

家族と一緒に練習する場合は、「読み上げ役」と「答える役」を交代しながらやるとゲーム感覚で覚えられます。

たとえば、「ラジオ!」と読んだら、相手が「耳!」と返すような感じですね。

この“やりとり”があるだけで、楽しく続けられるし、記憶のスピードも早くなります。

繰り返しになりますが、「声に出す」ことは本当に侮れません。

聞く・話す・見る・イメージする、これらを全部一緒に使える方法なので、絶対に試してみてくださいね!

⑦直前対策におすすめの練習方法

「試験日が近いのに、まだ覚えられてない…」

そんなときは、短時間で集中して覚えるための“直前対策”をやっていきましょう!

本番で焦らないためには、「実際の検査と同じような形式」で練習しておくことが何よりも大切なんです。

ここでは、認知機能検査の直前に使える、効果的な練習方法を5つご紹介します!

① 模擬イラストプリントを使って練習する

ネットで「認知機能検査 イラスト 練習」と検索すると、実際の試験に近いイラストを使った練習プリントが出てきます。

印刷して、1枚につき4つの絵を1分で見る→16枚すべて見終わったら、何があったか書き出す…という流れでやってみましょう。

時間を測って、本番を想定しながらやるのがポイントです!

② スマホやタブレットで動画練習

YouTubeなどには、「認知機能検査 模擬問題」として実際のようにイラストを表示する練習動画がたくさんあります。

動画を見ながら、声に出してイラストの名前を言う、または終わったあとにメモに書くなど、自分なりの方法でトライしてみてください。

通勤中やちょっとした隙間時間にできるので、繰り返しやるには最適です!

③ フラッシュカードを自作して遊ぶ

小さなカードにイラスト名だけを書いて、裏にイラストの絵(もしくはメモ)を貼りつけて自分専用のカードを作りましょう。

表を見て「これは何の絵だったっけ?」と記憶を呼び起こすだけで、しっかり記憶の確認ができます。

1日10分だけでも、毎日繰り返せば直前の仕上げにバッチリですよ。

④ 家族や友人と“覚えて当てる”ゲーム

イラストを読み上げてもらい、自分で答える「記憶ゲーム形式」で楽しむのもおすすめです。

家族と一緒にやれば、コミュニケーションにもなって、楽しく覚えられますし、緊張もほぐれます。

「覚えられなかった〜」ではなく「今日は10個言えた!」と、小さな達成を積み重ねるのがコツ!

⑤ 寝る前の“記憶再生タイム”

人間の脳は、寝ている間に情報を整理して記憶を定着させます。

だから、夜寝る前に一度イラストの名前を読み返しておくと、翌朝にしっかり思い出せるんです。

たった3分でもいいので、布団の中で「今日は何を覚えたっけ?」と口に出すか頭の中で思い出してみましょう。

これだけで翌日の記憶力がぐんと上がりますよ!

試験直前になると焦ってしまいますが、焦っても頭は働きにくくなるだけ。

むしろ、短く・繰り返し・楽しみながら練習することで、記憶はしっかりと定着していきます。

本番前日は無理せず、軽く復習して早く寝る! これも大事なポイントです。

自分に合った方法を1つでも取り入れて、安心して本番に臨んでくださいね!

高齢者におすすめの記憶術5つ

高齢者におすすめの記憶術5つについてご紹介します。

それでは、順番に見ていきましょう!

①絵を見たあとすぐにメモを取る

まず最初におすすめしたいのが、イラストを見終わった直後に“すぐメモを取る”という方法です。

これは「即時記憶」を使って記憶を定着させるテクニックなんですよ。

試験本番と同じように、イラストを1分ほど眺めたら、すぐに思い出せる限りを書き出します。

この“思い出す”という行動が、脳に「これは覚えるべき情報だ」と強く印象づけるんです。

最初は3つや5つしか思い出せなくてもOK。続けていくうちに、どんどん記憶力がアップしていきますよ。

②身近なモノとの関連づけ

高齢者の方にとって、「すでに知っているもの」と関連づける記憶法はとても有効です。

たとえば「オルガン」なら「昔、教会で見たなぁ」「家にハーモニカがあったなぁ」といった具合に、自分の思い出とつなげてみてください。

「ぶどう」→「毎年秋に食べてた」「孫が大好きだった」など、感情や記憶とリンクすると忘れにくくなります。

新しい情報を“知っていること”と結びつけることで、脳はグンと働きやすくなるんですよ。

つまり「過去の自分の人生経験」こそが最強の記憶サポーターなんです!

③誰かに話してアウトプット

人に話すこと=「アウトプット」も、記憶を強化するために超大事な行動です。

「今日覚えたイラスト、聞いてくれる?」と家族や友人に話すだけで、記憶は何倍にもなります。

たとえば、「今日は“大砲、ラジオ、耳、てんとう虫”を覚えたよ〜」と声に出すだけでも効果あり!

アウトプットは、自分の頭の中の情報を“引っ張り出す作業”なので、自然に記憶の整理と定着がされるんです。

さらに、相手から「それ何の道具?」と質問されることで、記憶がより深まるんですよ〜。

④「何をしている絵か」を想像する

ただモノを覚えるだけじゃなくて、「このイラストは、どういうシーン?」と考えると記憶に残りやすくなります。

たとえば「フライパン」→「朝ごはんで目玉焼きを焼いてる場面」など、日常のシーンとセットにするんです。

「ベッド」なら「夜に寝転んで読書している自分」を想像してみましょう。

絵を記号ではなく、“生活の一部”としてイメージすることで、感情や経験がくっついて記憶が強化されます。

これは“エピソード記憶”という心理学的にも効果のある方法なので、ぜひ取り入れてみてくださいね。

⑤繰り返し見て長期記憶に残す

結局のところ、「繰り返し」が最強です。

毎日1回でもいいので、同じイラストを見返すことで脳は“これは重要な情報だ”と判断して、長期記憶へと移してくれます。

最初は全然覚えられなくても大丈夫。

3日目、5日目、1週間後…と、何度も繰り返すことで不思議とスッと記憶に入ってくるようになります。

1枚のイラストを見る→声に出す→書き出す→思い出す、このループを何度も繰り返していきましょう。

気負わず、マイペースで続けていくことが合格への一番の近道ですよ〜!

実際に出題されるイラストの例と傾向

実際に出題されるイラストの例と傾向について詳しくご紹介します。

それでは、順番に見ていきましょう!

①出題されるイラストの種類一覧

認知機能検査では、事前に公開されている「イラストパターンA〜D」の中から1つのパターンが出題されます。

それぞれのパターンには16枚ずつ、全部で64枚の絵があります。

これらのイラストは、日常生活にあるモノを中心に構成されています。

| ジャンル | 例 |

|---|---|

| 戦いの武器 | 大砲、戦車、刀、機関銃 |

| 楽器 | オルガン、太鼓、アコーディオン、琴 |

| 体の一部 | 耳、目、足、親指 |

| 動植物 | にわとり、ライオン、ペンギン、うさぎ、てんとう虫、トンボ |

| 食べ物 | ぶどう、メロン、レモン、トマト、パイナップル、カボチャ、たけのこ |

| 台所用品 | フライパン、ナベ、やかん、包丁 |

| 家具・衣類 | ベッド、ソファー、机、スカート、ドレス、ズボン |

| 乗り物 | オートバイ、飛行機、トラック、ヘリコプター |

| 文房具・工具 | ものさし、万年筆、ペンチ、ドライバー、ノコギリ |

| 花・植物 | バラ、百合、ひまわり、チューリップ |

このように、いろんなジャンルの絵が出るので、「ジャンルでグループ化」しながら覚えるのがポイントです。

②覚えにくいイラストの特徴

よく受講者の方が「これが覚えられない!」と苦手に感じやすいのが、以下のようなイラストです👇

- 形が似ていて区別しにくい:ナベ・フライパン・やかん

- 似たジャンルで混同しやすい:刀・戦車・機関銃などの武器系

- 日常生活であまり使わない:琴、アコーディオン、機関銃など

- 名前を忘れやすい植物系:百合・バラ・チューリップ・ひまわりなど

こうした覚えにくいイラストは、「特徴を言葉にする」「日常と結びつける」「他と比べて違いを意識する」ことで定着しやすくなります。

イラストごとの“見分けポイント”をメモしておくのもおすすめですよ!

③出題頻度の高いモノとは?

実は、64枚のイラストのうち、特によく出るジャンルや物があります。

過去の出題傾向から見て、以下のものは頻出アイテムとして要チェックです👇

- 体の一部(耳・目・足)

- 花(バラ・チューリップ・ひまわり)

- 果物(ぶどう・メロン・パイナップル)

- 台所用品(フライパン・ナベ・包丁)

これらのイラストは出題頻度が高いため、優先的に覚えると点数アップにつながります。

まずはこれらをストーリー仕立てや語呂合わせで押さえておくと安心です。

④対策本や練習アプリの紹介

最近では、認知機能検査対策として使える書籍やアプリも充実しています。

| 種類 | タイトル / 名称 | 特徴 |

|---|---|---|

| 本 | 高齢者講習・認知機能検査 予想問題集(成美堂出版 など) | 模擬問題が豊富で本番に近い形式 |

| アプリ | 「認知機能検査 模擬テスト」など(Android/iOS) | スマホで手軽に練習できる。タイマー付きもあり。 |

| サイト | ゆうがのお散歩道 | 全パターンのイラスト一覧と覚え方解説あり |

自分に合った教材を1つ見つけて、毎日5分でもいいので継続することが大切です。

繰り返しになりますが、「慣れ」が最大の武器になりますよ!

認知機能検査に合格するための準備ステップ5つ

認知機能検査に合格するための準備ステップ5つをご紹介します。

試験当日も落ち着いて臨めるように、今からできることをしっかり準備しておきましょう!

①検査内容を事前に知っておく

まず大前提として、「どんな検査なのかを知っておくこと」がとても大事です。

認知機能検査は、運転免許の更新時に必要なもので、3つのパートに分かれています。

| 検査パート | 内容 |

|---|---|

| 手がかり再生 | ヒントなしで、最初に見たイラストを答える問題 |

| 手がかり再生 | イラスト記憶+ヒントで思い出す問題 |

| 時間の見当識 | 現在の日付や時刻を答える問題 |

「何が出るのか」「どこが難しいのか」を知っておくだけで、安心感が全然ちがいますよ。

②イラスト以外の問題にも目を通す

イラスト記憶問題ばかりに目が行きがちですが、「時間の見当識」などの問題も忘れず対策しておきましょう。

たとえば「今日は何年・何月・何日・何曜日ですか?」という質問が出ます。

これは日付を確認するクセをつけておくだけで対応できますよ。

カレンダーを見る習慣、テレビのニュースで日付を確認するなど、毎日少し意識するだけで十分対策になります。

検査項目全体を意識することが、合格への第一歩です!

③練習問題で時間感覚をつかむ

試験本番では、「1ページ4つのイラストを1分間」で覚え、その後一気に思い出す流れになります。

この「1分で覚える」「あとで一気に答える」という流れに慣れておくと、本番で焦りにくくなるんです。

ネットや書籍の練習問題を使って、ストップウォッチやスマホのタイマーで時間を測りながら練習してみましょう。

「時間を意識しながら記憶する」ことが、より実践的なトレーニングになりますよ。

④本番前のリラックス方法を覚える

どんなに練習していても、試験当日に緊張してしまうことってありますよね。

そんなときは、リラックス法を知っておくだけでも、心が落ち着きます。

おすすめは「深呼吸」と「目を閉じる」こと。

深呼吸は、自律神経を整えて脳が働きやすくなる効果があります。

緊張してしまいそうなときは、ゆっくり3秒吸って、6秒かけて吐く呼吸を数回繰り返してみてください。

一瞬でも心を落ち着けるだけで、頭の中がクリアになって思い出しやすくなりますよ。

⑤家族と一緒に練習するメリット

家族や友人と一緒に対策をするのは、とっても効果的です。

ひとりだとついサボってしまうことも、誰かとやることで楽しく続けられますし、励みにもなります。

「今日は何を覚えた?」「ラジオ、耳、てんとう虫、スカートだよ!」なんて会話も立派なアウトプット練習です。

また、説明しながら覚えることで、記憶の整理にもなります。

一緒にやるだけでなく、「読み上げてもらう」「答えてもらう」という役割を交代しながらやると、記憶のスピードがぐんと上がりますよ!

実技と組み合わせた記憶の定着法4選

実技と組み合わせた記憶の定着法4選について解説します。

記憶力は「使えば使うほど伸びる」もの。体を使って覚えることで、さらに記憶が定着しやすくなりますよ!

①描きながら覚える「イラスト模写」

記憶に自信がない方にこそ試してほしいのが、絵を「見て描く」方法です。

これは脳の視覚と手の動き(運動記憶)を連動させることで、情報が深く頭に入るテクニックなんですよ。

イラストをじっくり見て、ノートやメモ帳に「簡単な形」でいいので描いてみましょう。

上手に描く必要はまったくありません。「これは耳、これはラジオ…」とつぶやきながら描くと、記憶が何重にも強化されます。

描いたあとはそのメモを見返して、「この絵は何だったっけ?」とクイズ形式にするのもおすすめです。

②カード化してゲーム感覚で覚える

認知機能検査の64枚のイラストをカード化してしまうと、覚えるのが一気に楽しくなります!

やり方は簡単で、小さな紙に1枚ずつ絵の名前を書くだけ。裏に絵の画像を貼ってもOKです。

これをシャッフルして、「何の絵だった?」と当てるカードゲームのように遊びます。

時間を測って「5分間で何枚覚えられるか」などのルールを作ると、自然と集中力がアップ。

家族と一緒にやれば、お孫さんとも楽しくトレーニングできますよ〜!

③日常で「記憶トレーニング」を習慣に

記憶力は、特別な時間を取らなくても、日常生活の中で少し意識するだけで鍛えられます。

たとえば、朝起きたときに「昨日覚えた絵を3つ言ってみる」、夜寝る前に「今日見たものを3つ書いてみる」といった習慣づけです。

こうした小さな“記憶の振り返り”を毎日続けると、脳が「記憶するモード」に切り替わってきます。

歯磨きの後、テレビのCM中など、スキマ時間をうまく使ってみてくださいね。

習慣にすると、無理なく継続できるようになりますよ!

④実際にモノを使って五感で覚える

視覚だけに頼らず、触って、音を聞いて、匂いを感じて…と、五感すべてを使って覚えると、記憶はさらに定着します。

たとえば「オルガン」の代わりに電子ピアノやスマホで音を鳴らしてみたり、「ぶどう」を手に取って匂いを嗅いでみたり。

「ベッド」に実際に横になって、「これはベッド」と感じながら言うだけでも効果があります。

五感をフル活用すると、脳が「これは体験した!」と認識してくれるため、記憶の深さが全然違うんです。

できる範囲でOKなので、試せるものからぜひ実践してみてくださいね!

まとめ|認知機能検査イラスト覚え方のポイントをおさらい

| 記憶テクニック7選 |

|---|

| ①ストーリー仕立てで覚える |

| ②ジャンルごとにグループ化する |

| ③似たモノで連想ゲームをする |

| ④イラストの特徴を言葉で説明する |

| ⑤語呂合わせで記憶に残す |

| ⑥声に出して覚える方法 |

| ⑦直前対策におすすめの練習方法 |

認知機能検査は、「ただ覚える」のではなく、「どうやって覚えるか」を工夫することで、合格にぐっと近づきます。

今回ご紹介したテクニックは、どれも今日からすぐに始められるものばかり。

特にストーリー仕立てや声に出す方法は、多くの高齢者の方が「やってみたら本当に覚えやすかった!」と実感している定番の手法です。

繰り返しになりますが、大切なのは「毎日少しずつ、無理なく続けること」。

不安なまま試験日を迎えるのではなく、「ちゃんと準備してきた!」という自信を持って臨んでくださいね。

参考リンク: