臨時認知機能検査は、75歳以上の高齢運転者に対して、一定の交通違反をした場合に義務付けられる特別な認知機能の検査です。

この記事では、75歳以上の運転者が対象となる「臨時認知機能検査」について、実際に出題される内容や対象になる違反行為、検査の流れ、対策方法まで詳しくご紹介します。

2022の改正によって対象違反や検査形式にも変化があり、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

でも安心してください。この記事を読めば、検査の中身が分かるだけでなく、対策までしっかりと学べます。

大切な免許を守るためにも、ぜひ最後まで読んで備えていきましょう!

臨時認知機能検査の内容と対象になる条件

臨時認知機能検査の内容と対象になる条件についてご紹介します。

それでは順番に解説していきますね。

①臨時認知機能検査とは何か

臨時の認知機能テストは、75歳を超える高齢のドライバーが特定の交通違反を犯した際に、受けることが求められる特別な検査です。

この検査は2022年以降の法改正を受けて、より厳格に実施されるようになりました。

認知症の早期発見や事故防止を目的としていて、違反歴のある高齢者に対し、運転適性を再評価するものです。

ちなみに「臨時」とついていますが、検査内容自体は通常の認知機能検査と同じ形式で行われます。

つまり、名前は違っても中身は同じ検査なので、事前に内容を知って準備しておくことで安心して受けられますよ。

②対象となる年齢と違反行為

対象となるのは、75歳以上の高齢ドライバーで、かつ「18種類の基準行為」と呼ばれる交通違反を行った人です。

これらの基準行為には、信号無視、速度超過、通行区分違反、追越し違反、横断歩道妨害などがあります。

つまり、ただ年齢が高いだけでは受ける必要はなく、一定の違反があった場合に限られるのがポイントです。

「えっ、こんなことでも検査対象になるの?」という違反もあるので、ドライバー本人だけでなく家族も把握しておくと安心ですよ。

③検査の通知から実施までの流れ

対象となる交通違反をした場合、警察から「臨時認知機能検査の通知」が届きます。

この通知を受け取ったら、1ヶ月以内に検査を受けなければなりません。

放置してしまうと、最悪の場合、運転免許の停止・取消の対象となることもあります。

検査は公安委員会指定の施設で行われ、通常1回の受検で完了します。

とはいえ、検査に備えて早めに予約を取り、準備しておくことが大事ですね。

④通常の認知機能検査との違い

臨時認知機能検査と通常の認知機能検査は、検査内容は基本的に同一です。

ただし、通常の検査は「更新時」に行われるのに対し、臨時検査は違反によって「途中で追加」されるものです。

また、臨時検査は「交通違反を起こした場合のみ実施される」という点で、より警告的な意味を持っています。

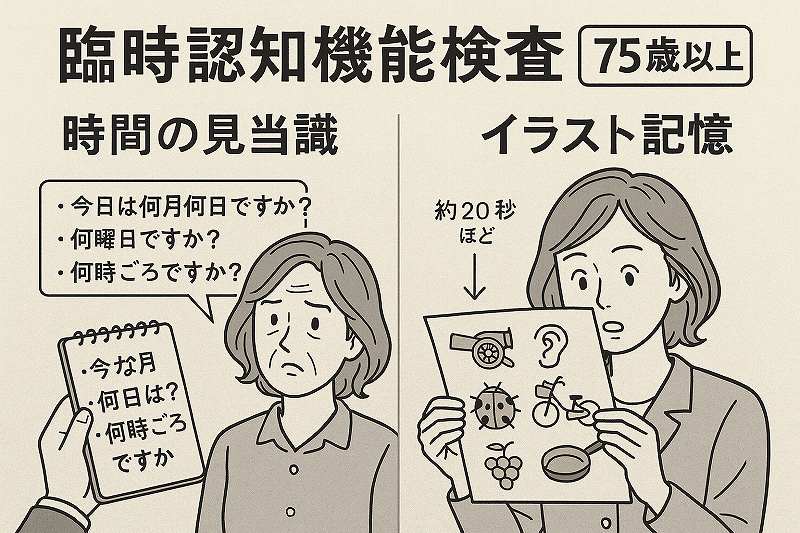

内容は「時間の見当識」「イラスト記憶」「手がかり再生」などで、結果によっては医師の診断を求められる場合もあります。

そのため、日常から記憶力を意識した生活習慣を持っておくと有利になりますよ。

臨時認知機能検査の流れと仕組みを詳しく解説

臨時認知機能検査の流れと仕組みを詳しく解説していきます。

ここからは順番に中身をチェックしていきましょう。

①検査の全体構成

臨時認知機能検査の構成は、大きく3つのパートに分かれています。

1つ目は「時間の見当識」と呼ばれるもので、今が何年何月何日かを答える問題です。

2つ目は「イラスト記憶課題」で、複数のイラストを見せられて覚えるという記憶力を測るテストです。

3つ目が「手がかり再生」で、先ほどのイラストをヒントあり・なしの形で思い出す問題になります。

この3つを総合的に評価して、認知機能の状態を判断します。

②使用される検査用紙と問題形式

検査で使われる用紙には、あらかじめ問題が印刷されていて、受検者はそこに直接記入します。

問題形式は全て記述式となっています。

特にイラスト問題は、日用品や身近な動物、季節の物などが描かれていて、視覚的にも覚えやすいと思っています。

問題自体は難解ではありませんが、緊張や不安から実力を出しにくい場合もあるので、事前にどんな形式かを知っておくと安心です。

また、視力が弱くても見やすいように配慮されている点はありがたいですね。

③検査時間と当日の流れ

当日の流れとしては、受付後に簡単な説明があり、検査室に案内されます。

検査自体は30〜40分程度で終わりますが、受付や待ち時間も含めると1時間ほど見ておいた方が安心です。

受付時には本人確認書類(運転免許証など)が必要なので忘れないようにしましょう。

また、当日はリラックスして臨むためにも、なるべく早めに到着するようにすると安心ですね。

スタッフの方が丁寧に説明してくれるので、心配しすぎなくても大丈夫ですよ。

④タブレットによる採点導入の影響

近年は検査にタブレット端末が導入されており、採点のスピードと正確性が大きく向上しました。

これにより、従来は紙ベースだった採点が自動化され、結果の通知までの時間も短縮されています。

タブレットは使い慣れていない高齢者にとって不安かもしれませんが、操作は非常にシンプルです。

画面に表示される問題に従って答えるだけなので、スタッフの案内もありますし、誰でも安心して使える設計になっています。

従来の紙ベースでの対応もできますからタブレットに不安のある方は紙の答案用紙での回答にしましょう。

テクノロジーの進化で、こういった検査もより効率的に、そして公正に行えるようになってきたのは嬉しいことですね。

出題される課題の具体例と攻略ポイント

出題される課題の具体例と攻略ポイントについてご紹介します。

では、各課題の詳細と対策を順番に解説していきますね。

①イラスト記憶課題とは

この課題では、16個のイラストが描かれた用紙を20秒間だけ見て覚えます。

パターンAでは、以下のようなジャンルごとのイラストが使用されます。

| ジャンル | イラスト |

|---|---|

| 戦いの武器 | 大砲 |

| 楽器 | オルガン |

| 体の一部 | 耳 |

| 電気製品 | ラジオ |

| 昆虫 | てんとう虫 |

| 動物 | ライオン |

| 野菜 | たけのこ |

| 台所用品 | フライパン |

| 文房具 | ものさし |

| 乗り物 | オートバイ |

| 果物 | ぶどう |

| 衣類 | スカート |

| 鳥 | にわとり |

| 花 | バラ |

| 大工道具 | ペンチ |

| 家具 | ベッド |

これらを短時間で記憶するのは大変ですが、コツがあります。

まず「ジャンルでまとめて覚える」方法が有効です。たとえば「果物=ぶどう、野菜=たけのこ」といった具合に、ジャンルでグループ分けすると整理しやすくなります。

さらに、頭の中でストーリーを作るのもおすすめです。たとえば「オートバイで出かけた先で、ライオンに遭遇し、フライパンで応戦した」など、多少無理やりでも印象に残ればOKです。

このように視覚+意味+物語の3つを組み合わせることで、記憶の定着がグッとよくなりますよ!

②介入課題(パターンA)の内容

イラスト記憶の直後に行われる介入課題は、記憶の妨害を目的とした軽い知的作業です。

介入課題では、数字が並べられていて1と7を斜線で消していく課題となっています。

これは意地悪な課題ではなく、短期記憶が本当に定着しているかを確認するためのものなんです。

採点には関係ありませんので試験で覚えたイラストの絵を思い出す時間に向けてください。

あくまでも記憶を“薄める”役割なので、ここで正解することよりも、落ち着いて取り組むことが大事です。

③手がかり再生課題の構造

記憶の確認のやり方は、「ヒント無し」と「ヒント有り」の2段階に分かれています。

ヒント無しでは、先ほど見たイラストを何もヒントなしで思い出して書き出します。

その後、ヒント有りでは答案用紙に書かれたヒントを見ながら回答していきます。

思い出せなかったときも、ヒントによって蘇る記憶は意外と多いので、焦らずに取り組んでください。

④時間の見当識の質問内容

最後に出題されるのが「時間の見当識」です。

「今日は何年何月何日ですか?」「今日は何曜日?」「今は何時頃?」という質問がされます。

この質問の意図は、時間の流れを正確に把握できているかを確認するためのものです。

普段から日付を意識して生活していれば難しくありませんが、不安な方は「日めくりカレンダー」などを活用するとよいでしょう。

毎日、日付を声に出して確認するだけでも脳への刺激になりますよ。

交通違反18種類とは?対象となる具体行為一覧

交通違反18種類とは?対象となる具体行為一覧について解説します。

それでは、18種類の交通違反について具体的に見ていきましょう。

①信号無視・一時停止無視

まず代表的なのが「信号無視」と「一時停止無視」です。

高齢ドライバーに多い傾向として、交差点での判断ミスや「信号の見落とし」が挙げられます。

信号機が見えづらい場所や、複雑な交差点では特に注意が必要です。

一時停止の標識を見落とすと、重大事故に直結する可能性があるため、しっかりと標識を確認する習慣が重要ですね。

これらの違反は、検挙率も高く、臨時認知機能検査の対象になりやすい違反です。

②速度超過・通行禁止違反

次に多いのが「速度違反」と「通行禁止違反」です。

たとえば、法定速度を10km/h以上オーバーしてしまうと、すぐに違反として扱われます。

また、軽トラックで進入禁止の標識に気づかずに入ってしまったり、通学路を通行するなども対象になります。

高齢者は視野が狭くなりがちなので、標識の見落としが起きやすいんですよね。

普段から速度メーターを見る習慣や、標識確認を意識することで予防できますよ。

③安全運転義務違反(事故を含む)

こちらは少し幅広い概念で、「他人に危険を及ぼすような運転行為」全般が該当します。

具体的には、「前方不注意での衝突」「歩行者に気づかず接触」「急ブレーキや急ハンドル」などです。

また、交通事故を起こした場合も、この違反として扱われます。

高齢者特有の“うっかり”ミスや「操作の遅れ」も要注意ポイントですね。

安全確認を怠らない、慎重な運転姿勢が大切です。

④その他、対象となる違反行為の一覧

公表されている「18種類の基準行為」は以下のような内容となっています。

- 信号無視

- 通行禁止違反

- 通行区分違反

- 横断等禁止違反

- 進路変更禁止違反

- 遮断踏切立入り等

- 交差点右左折方法違反

- 指定通行区分違反

- 環状交差点左折等方法違反

- 優先道路通行車妨害等

- 交差点優先車妨害

- 環状交差点通行車妨害等

- 横断歩道等における横断歩行者等妨害

- 横断歩道のない交差点における横断歩行者妨害

- 徐行場所違反

- 指定場所一時不停止等

- 合図不履行

- 安全運転義務違反

このように、普段「これくらい大丈夫だろう」と思っている行為も、実はしっかりと違反に該当していることがあります。

運転免許を持つ限り、年齢に関わらず「責任ある行動」が求められているということですね。

臨時認知機能検査に備えるための対策法3つ

臨時認知機能検査に備えるための対策法3つを紹介します。

では、それぞれの対策法について詳しく解説していきますね。

①イラスト記憶の練習方法

イラスト記憶課題の対策には、まず「カテゴリー記憶」を意識した練習がおすすめです。

日用品や食べ物、動物、乗り物などのカテゴリごとに単語をリストアップし、それらを見て「ジャンルごとに分類して記憶する」クセをつけておきましょう。

たとえば、「バナナ、りんご、ぶどう=果物」「自転車、バス、飛行機=乗り物」といった形です。

このように、複数の情報を意味づけして覚えることで、記憶の定着がグッと高まります。

また、市販の高齢者向け脳トレ本やYouTubeの無料教材などにも、イラスト記憶の模擬問題がたくさんあるので活用してみてくださいね。

②時間認識のトレーニング方法

時間の見当識に不安がある方は、毎日の生活習慣を少し工夫するだけで大きな効果があります。

たとえば、毎朝カレンダーを見ながら「今日は○月○日、○曜日」と声に出す習慣をつけるのが効果的です。

日記やスケジュール帳に日付を書き込むのも、自然と意識を向けられるのでおすすめです。

また、スマートスピーカーや音声付き時計などで「今日は何日?」と自動で知らせてくれる機器を使うのも良いサポートになりますよ。

毎日コツコツやることで、自然と「今がいつか」の感覚が身についてきます。

③高齢ドライバー向け認知トレーニング教材

最近では、高齢運転者向けに特化した認知トレーニング教材が数多く登場しています。

たとえば、「脳活ドリル」「認知機能チェックブック」などは書店や通販サイトで簡単に入手可能です。

内容は記憶力、注意力、判断力をバランスよく鍛えるように構成されており、検査の対策にもピッタリ。

また、最近はスマホアプリやYouTubeチャンネルでも、無料で取り組めるものが増えてきました。

「短時間でできる」「毎日続けやすい」ものを選ぶことで、継続のハードルもぐっと下がりますよ。

まとめ|臨時認知機能検査の内容を正しく理解しよう

臨時認知機能検査は、ただの形式的な検査ではなく、高齢者の運転能力を確認し、事故を未然に防ぐための大切なプロセスです。

「よくわからないまま受ける」よりも、事前にしっかり内容を理解して備えることで、自信を持って検査に臨むことができます。

特に出題されるイラスト記憶課題や手がかり再生、時間の見当識は、毎日の生活に少し意識を向けるだけでも大きな違いが出てきます。

また、対象となる交通違反も「うっかり」では済まされないものばかりなので、常に安全運転を心がけることが何より大切です。

臨時認知機能検査の正しい理解と準備で、これからも安全で快適なカーライフを続けていきましょう。