70歳で運転免許を更新するには「高齢者講習」を必ず受ける必要があります。

この講習は、主に「座学」「運転適性検査」「実車指導」の3つで構成され、費用や持ち物、予約の仕方までしっかり決まっています。

受けなければ免許は更新できませんが、合否判定はなく、誰でも落ち着いて臨める内容です。

案内ハガキが届いたらすぐ予約、当日は運転しやすい服装で必要書類を持参。これが講習クリアの一番の近道です。

この記事では、初めて講習を受ける方や家族にも分かりやすく、流れ・費用・注意点まで詳しく解説しています。70歳からも安全運転を続けるために、ポイントをしっかり押さえておきましょう!

高齢者講習の実際の内容は?3つのステップで詳しく紹介

高齢者講習の実際の内容は?3つのステップで詳しく紹介します。

「高齢者講習ってどんなことをやるの?」と不安な方も多いはず。ここでは、当日の流れや内容を体験談も交えて詳しく紹介します!

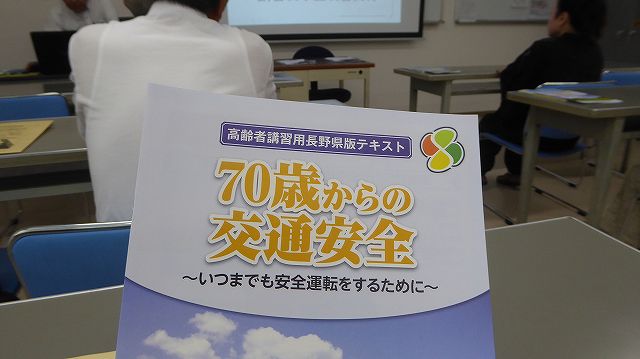

座学で学ぶ交通ルールと心構え

最初に行うのが「座学」と呼ばれるパートです。ここでは主に、交通ルールの再確認や、最近増えている事故の傾向、そして高齢者の運転で気をつけるべきポイントについて学びます。

具体的にはDVDなどの映像教材を見て、教習指導員からの質問に答えたり、意見を出し合ったりします。難しいテストではなく、思い出しながら学ぶ雰囲気なのでご安心を。

座学で大事なのは「なんとなく知っているつもり」を見直せること。最近の交通事故や法律改正の話題もあるので、意外と新しい発見がありますよ。

また「なぜこのルールが必要なのか」を丁寧に説明してくれるので、長年の運転歴がある方でも「確かに」とうなずける場面が多いです。

座学の所要時間はだいたい30分ほど。眠くならないよう、途中で質問コーナーも挟んでくれる教習所が多い印象です。「これを機に家族とルールを話し合ってみては?」という指導員の一言も、けっこう響きますよ!

運転適性検査の内容とポイント

座学が終わったら、次は「運転適性検査」に進みます。ここでは、加齢による目や体の変化が、どれくらい運転に影響しているかをチェックします。

主な検査項目は「静止視力」「動体視力」「夜間視力」「視野検査」の4つです。静止視力は通常の視力検査と同じ感覚で、動体視力は動いている標的を追う検査、夜間視力は暗い場所での見え方を確認します。視野検査は、左右の視界の広がりを測るものです。

どの検査も合否はありません。今の自分の状態を知る“自己チェック”なので、リラックスして受けてくださいね。「視力に自信がなくなってきた…」と不安な方も、実際にどこが弱っているのかを知るいい機会です。

検査の後は、指導員から「ここは大丈夫」「ここはちょっと気を付けて」とアドバイスがもらえます。たとえば「夜間の運転は控えたほうがいいですね」と言われることもありますが、しっかり理由も説明してくれるので納得しやすいですよ。

適性検査の所要時間は約30分。無理に頑張る必要はないので、ありのままの自分で臨んでください!この機会に目の健康も見直してみましょう。

実車指導で見られる運転技術

最後はいよいよ「実車指導」です。ここでは実際に教習所のコース内を運転し、日常運転に必要な動作や判断力を確認します。

コース内では右折・左折、信号通過、クランク、S字カーブ、一時停止、段差乗り上げ、指示速度での走行など、さまざまなシチュエーションを走ります。

といっても「試験」ではないので、上手くできなくてもその場で指導員がアドバイスしてくれます。

2022年5月からの制度改正で追加された段差乗り上げは、10cmほどの縁石にわざと乗り上げて、急ブレーキで1m以内に停止するような実技も取り入れています。

「え、そんなことできるかな?」とドキドキしますが、みなさん意外と楽しそうにチャレンジしていますよ。

もし運転中にミスしても、「こうすればもっと安全ですよ」とその場で改善点を教えてくれるので、緊張せずに臨んでください。ここで指摘された内容は、今後の日常運転にもすぐに役立ちます。

実車指導の所要時間は約1時間。緊張感もありますが、講習が終わったあとは「もう一度しっかり運転を考えよう」と前向きな気持ちになる方が多いです。家族や友人と受講内容をシェアしてみてくださいね!

70歳高齢者講習の内容を徹底解説!実際の流れとポイント

70歳高齢者講習の内容を徹底解説!実際の流れとポイントについて詳しく紹介します。

これから高齢者講習を受ける方や、家族が心配している方にも分かりやすく、流れやポイントをまとめました。

高齢者講習の概要と目的

高齢者講習の一番の目的は、年齢とともに変化する運転能力を自分自身で確認し、安全運転を続けるための意識や知識を再確認することにあります。

年齢を重ねると、判断力や反射神経、視力などにどうしても変化が出てきますよね。そんな現状をしっかり受け止めて、もう一度運転について考える時間が設けられているんです。

単に「ルールを思い出す」だけではなく、最近の交通事情や事故の傾向も学びます。とくに、加齢による体や心の変化を前向きに受け止めて、これからも安全にハンドルを握るための“準備”ができる時間なんですよ。

私自身も親の運転が気になって調べたことがありますが、「自分は大丈夫」と思っている人ほど、こういう客観的な機会があるとありがたいと感じました。

高齢者講習は、いまやすべての70歳以上の免許更新者にとって必須のプロセスです。自分の運転を見直す良いチャンスだと思って、前向きに参加してくださいね!

70歳以上が対象になる条件

高齢者講習は「満70歳以上」の方が免許を更新する場合に受講が義務付けられています。

正確には「免許証の有効期限が切れる直前の誕生日で70歳以上になる方」が対象です。

たとえば69歳の誕生日の翌日に免許証が失効するなら、その方は対象になりませんが、70歳の誕生日を過ぎてから失効日が来る方は必ず受ける必要があります。

ちなみに、受講できる期間は「免許更新期間満了日の6ヶ月前から満了日まで」となっているので、余裕を持ってスケジュールを立てるのがコツです。

そして、この講習を受けずに更新手続きに行っても、免許の更新はできません。案内のハガキが届いたら早めに行動しましょう!

講習受講の流れと予約の方法

まず、免許更新時期が近づくと「高齢者講習の案内ハガキ」が自宅に届きます。だいたい更新日の6ヶ月前に届くことが多いです。

このハガキには、受講可能な教習所や運転免許センターの情報、電話番号、住所が書かれています。

受講したい場所が決まったら、記載の電話番号に直接電話して予約をします。最近は一部の都道府県でネット予約もできるので、希望する方は県警の公式サイトをチェックしてくださいね。

予約は本当に早めがオススメ。地域によっては教習所が少なく、特に都市部や人口の多い場所では予約がなかなか取れない場合も…。とにかく案内が届いたらすぐに連絡しましょう。

予約が取れたら、あとは当日までに必要なものを準備しておくだけ。これについては次の見出しで解説します!

費用や必要な持ち物

高齢者講習の費用は「普通免許など実車指導がある場合(2時間講習)」で6,450円〜8,000円くらいが相場です。

「原付・二輪・特殊免許のみの方(1時間講習)」は2,900円〜4,000円程度となっています。施設ごとに若干違うので、予約時に確認しておきましょう。

持ち物として必須なのは、「案内ハガキ」「運転免許証」「受講手数料(現金)」「筆記用具」、それからメガネやコンタクトを使っている方は忘れず持っていってくださいね。

服装や靴も運転に適したものを選びましょう。サンダルやヒールはNGです!体を動かす場面もあるので、動きやすい服装をおすすめします。

いざ当日になって「あれがない!」と慌てないように、前日にもう一度持ち物を確認しておくと安心ですよ~。

高齢者講習の予約・手続きガイド

高齢者講習の予約・手続きガイドについて詳しく解説します。

「講習の予約ってどうするの?」と疑問の方も多いはず。ここでは案内ハガキの受け取りから当日まで、手続きでつまずかないコツまでしっかりまとめました!

案内ハガキが届くタイミング

高齢者講習の案内ハガキは、免許証の更新期間満了日の約6ヶ月日前に自宅へ郵送されます。

このハガキが届いたら、いよいよ講習予約の準備スタート!ハガキには、受講できる教習所や免許センターの一覧、電話番号や住所が詳しく書かれています。

万が一ハガキが届かない場合は、住所変更が反映されていないこともあるので、早めに最寄りの警察署や免許センターに相談してみてくださいね。

案内ハガキが来たら、「後でいいや」と思わず、すぐに行動がベスト。理由は次の見出しで解説します。

講習の予約にはこのハガキが必要なので、なくさないよう大切に保管しましょう。

予約が取りづらいときの対策

高齢化が進み、最近は高齢者講習の予約がとても取りづらくなっています。特に都市部や教習所の数が少ない地域は、予約枠がすぐ埋まってしまうことも。

対策としては、案内ハガキが届いたらすぐに予約の電話を入れることが大切です。インターネット予約ができる都道府県もあるので、県警の公式サイトをチェックしてみてください。

さらに、同じ県内であれば複数の教習所に問い合わせるのも有効。「特定任意高齢者講習」といって、居住地以外でも受講できる場合があります。受け入れ可能かどうか、事前に問い合わせると良いですよ。

どうしても予約が取れない場合は、免許センターの窓口に相談しましょう。空き枠を調べてくれることもあります。

早め早めの行動と、複数施設へのアプローチがスムーズな予約のポイントです。計画的に動けば焦らずに済みますよ!

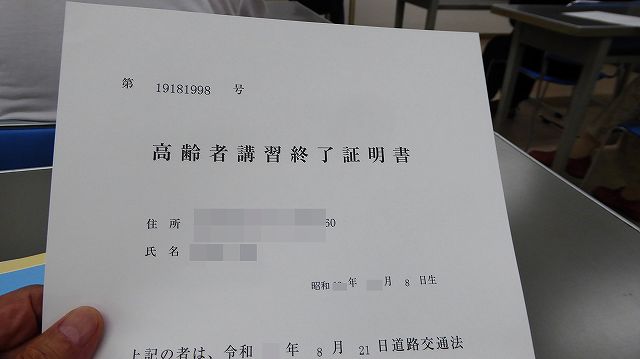

講習受講後の流れと必要書類

無事に高齢者講習を受け終わると、「高齢者講習修了証明書」が発行されます。これが、免許更新手続きに必要な大切な書類です。

証明書を受け取ったら、免許センターまたは警察署に持参して、更新手続きを進めます。

更新当日は、視力などの適性検査ももう一度行われます。ここで視力などに問題があると、場合によっては免許更新ができないこともあるので注意しましょう。

持ち物は「講習修了証明書」「案内ハガキ」「運転免許証」「手数料(現金)」「筆記用具」、そして眼鏡やコンタクトが必要な方は必ず持参してください。

なお、更新手数料は講習費とは別に2,500円程度必要です。講習を受けたからといって手続きが終わったわけではないので、必ず更新窓口まで足を運びましょう!

高齢者講習に関するよくある質問と注意点まとめ

高齢者講習に関するよくある質問と注意点をまとめて紹介します。

講習当日に慌てないためのポイントや、意外と多い「こんな時どうする?」にもしっかり答えます!

よくある質問Q&A

Q:高齢者講習を受けないとどうなる?

A:受講しない限り運転免許の更新はできません。案内が届いたら必ず受講しましょう。

Q:講習に合格・不合格はあるの?

A:高齢者講習自体には合否判定はありません。あくまで自分の運転を見直す機会なので、緊張しなくて大丈夫です。

Q:どこで受けてもいいの?

A:都道府県公安委員会が指定する場所でのみ受講可能です。希望の教習所や免許センターに早めに予約しましょう。

Q:講習の内容は毎回同じ?

A:基本的な流れは同じですが、教習所によって細かい指導内容や実車コースが異なることがあります。

Q:体調が悪いときはどうしたらいい?

A:無理せずキャンセルし、後日あらためて予約を取り直しましょう。体調が万全な日に受講するのがベストです。

講習での服装や当日の注意点

高齢者講習では実際に運転をする場面があるため、動きやすく運転しやすい服装が基本です。サンダルやヒール、厚底靴は避けてください。

当日は受付があるので、10分〜15分前には教習所に到着しておくと安心です。混雑する場合もあるので余裕をもって行動しましょう。

また、講習は2時間ほどかかります。トイレや水分補給など、体調管理にも気を配ってください。

案内ハガキや免許証など、持ち物を前日にしっかり確認して、忘れ物がないようにしておきましょう。

教習所や免許センターごとに注意点がある場合もあるので、事前の案内メールや公式サイトの確認もおすすめです!

失効してしまった場合の対応方法

うっかり有効期限を過ぎてしまった場合も、6ヶ月以内なら「期限切れ手続き」が可能です。この手続きを行うことで、認知機能検査や高齢者講習を受ければ学科・技能試験が免除され、再び免許をもらえます。

6ヶ月を超えてしまった場合や、やむを得ない理由がない場合は、仮免許から取り直しになります。

失効期間中に運転してしまうと無免許運転となり、重い罰則が科されます。絶対に運転しないでください。

更新期間や失効手続きについては、各都道府県警の公式サイトをチェックすると最新情報が確認できます。

とにかく早めの行動と、疑問があれば窓口に相談することが大切ですよ!

最新の法改正ポイント

2022年5月の法改正で、75歳以上で一定の違反歴がある場合は運転技能検査も追加されました。

これにより、70歳以上の方だけでなく、75歳以上の方は特に厳しいチェックが必要になりました。

法改正の詳細や最新情報は、警察庁や都道府県の公式サイトで随時発表されています。

今後も制度が変わる可能性があるので、案内が届いた際は必ず内容をよく確認しましょう!

まとめ|70歳 高齢者講習の内容と流れはこれ!

| 内容 | ポイント | ページ内リンク |

|---|---|---|

| 座学 | 交通ルールと安全運転の再確認。新しい法改正も学ぶ | 座学で学ぶ交通ルールと心構え |

| 運転適性検査 | 視力や動体視力、夜間視力など身体能力をチェック | 運転適性検査の内容とポイント |

| 実車指導 | 教習所コースでの運転。苦手も丁寧にアドバイス | 実車指導で見られる運転技術 |

| 予約・手続き | 案内ハガキ到着→すぐ予約!持ち物・服装も要チェック | 案内ハガキが届くタイミング |

| 費用 | 普通免許は6,450~8,000円程度。施設ごとに異なる | 費用や必要な持ち物 |

要点は「案内ハガキが届いたらすぐ予約して、当日はリラックスして受けること」。

講習内容は決して難しいものではなく、安全運転への気づきや家族との安心にもつながります。

公式情報や制度の最新変更は警察庁・都道府県の公式サイトもあわせてチェックしてくださいね。