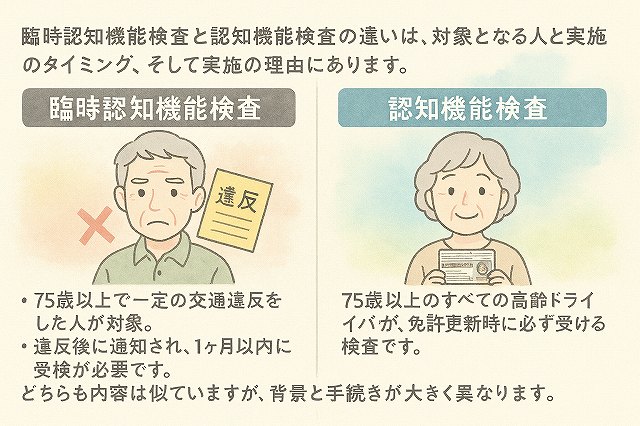

臨時認知機能検査と認知機能検査の違いは、対象となる人と実施のタイミング、そして実施の理由にあります。

▶ 臨時認知機能検査:75歳以上で一定の交通違反をした人が対象。違反後に通知され、1ヶ月以内に受検が必要です。

▶ 認知機能検査:75歳以上のすべての高齢ドライバーが、免許更新時に必ず受ける検査です。

どちらも内容は似ていますが、背景と手続きが大きく異なります。

臨時認知機能検査と認知機能検査、名前は似ていても、制度としての意味合いや受ける人の条件はまったく違います。

検査の対象者・タイミング・内容・点数・結果後の流れまで、この記事を読めばまるっと把握できます。

運転を続けるか迷っている方や、ご家族に高齢ドライバーがいる方にも役立つ情報ばかりですので、ぜひ最後までお読みください。

臨時認知機能検査と認知機能検査の違いを徹底解説

臨時認知機能検査と認知機能検査の違いを徹底解説します。

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

①対象者の違い

臨時認知機能検査の対象者は、「75歳以上で特定の交通違反をした人」です。 具体的には、信号無視や一時不停止、安全運転義務違反など、18種類の違反に該当すると、公安委員会から通知が来て検査を受けることになります。

一方で、認知機能検査は、「75歳以上のすべての運転免許更新者」が対象です。 違反の有無にかかわらず、免許の更新手続きをする際には全員が受けることになります。

つまり、違反者だけが受けるのが臨時検査、全員が受けるのが通常の認知機能検査、というのが対象者の大きな違いですね。

この点を理解していないと、「えっ、何か悪いことした?」とびっくりする方もいます。 通知が届いた理由をまず確認しましょう。

高齢ドライバーのご家族の方も、この違いはしっかり把握しておくと安心です。

②検査を受けるタイミングの違い

臨時認知機能検査は、違反後すぐに通知が届き、そこから「1ヶ月以内に受検」しなければなりません。 通知が来たら早急に対応しないと、免許取り消し処分になる可能性もあるんです。

対して、認知機能検査は、免許更新の6か月前から受けることができます。 定期的に訪れる更新タイミングにあわせて、比較的余裕を持って受けることが可能です。

このように、「急かされるかどうか」という点でも、タイミングの違いは大きなポイント。 うっかり忘れて免許取消…なんてことのないように、特に臨時検査には注意が必要です。

ちなみに通知書の中には、受検場所や日時の案内も書かれているので、しっかり確認してくださいね。

高齢者の運転が社会的に注目されている今、制度を知っておくだけでもリスク回避につながりますよ。

③受ける理由ときっかけの違い

臨時認知機能検査のきっかけは、「違反歴」。 つまり、特定のルール違反が引き金になって、「この人は認知機能に問題があるかも?」と判断されて通知されます。

一方の認知機能検査は、「免許更新」のたびに義務づけられているものです。 高齢になってからは、誰もが通る道なので、特に何かやらかしたわけではありません。

つまり、臨時検査は「きっかけあり」、通常検査は「定期的検査」。 こうした背景の違いも知っておくと、検査に対する心理的負担も変わってくると思います。

「臨時ってことは何かあったの?」と不安になる高齢者の方も多いので、家族がやさしく説明してあげてくださいね。

違反行為がなくても、年齢によっては必ず検査があるということは、運転に不安を感じている人にとっても指標になります。

④免許に与える影響の違い

どちらの検査でも、「36点未満」だと「認知症のおそれあり」と判断され、免許更新に影響が出ます。 ただし、その後の対応が少し違います。

臨時認知機能検査の場合、36点未満だと医師の診断が必須になり、その結果しだいで「免許の取消や停止」になることもあります。 点数が基準を超えていれば、今までどおり運転可能です。

一方で、通常の認知機能検査でも36点未満で「認知症のおそれあり」と判定された場合は、臨時適性検査か診断書の提出が必要になります。 場合によっては免許が更新できなくなることもあります。

要は、どちらも「認知機能に問題がある」とされたら、運転を続けるのが難しくなるという点では同じなんですね。

検査だからといって軽視せず、点数が低かった場合の対応や、今後の生活についてもしっかり考えておきましょう。

臨時認知機能検査の流れとポイント5つ

臨時認知機能検査の流れとポイント5つについて詳しく解説します。

それでは、1つずつ解説していきますね。

①どんなときに通知が来る?

臨時認知機能検査は、75歳以上の方が一定の交通違反をしたときに通知されます。 違反の内容は厳密に決まっていて、警察庁が定めた18種類の違反が対象です。

例えば、信号無視や通行区分違反、一時不停止、安全運転義務違反などが該当します。 これらの違反を1つでも行うと、公安委員会から「臨時認知機能検査を受けてください」という通知が郵送で届きます。

通知が届いたら、その日から「1ヶ月以内」に検査を受ける義務があります。 もし受けなければ、最悪の場合、免許の取消処分になるので絶対に無視しないでくださいね。

特に高齢者本人が通知に気づかないこともあるので、家族も一緒にチェックするのが大切です。

見落としてしまうと運転できなくなる可能性があるので、「うちの親、最近違反したかも…」と思ったら、郵便物もこまめに確認しましょう。

②検査内容と方式

臨時認知機能検査の内容は、通常の認知機能検査とほぼ同じです。 主に2つのテストが実施されます。

1つ目は「時間の見当識」。これは「今日は何年何月何日ですか?」「今は何時ですか?」という時間や曜日を答える問題です。

2つ目が「手がかり再生」。こちらはイラストを記憶する検査で、16個のイラストを見せられ、後から「何が描かれていましたか?」と答える形式です。

検査は警察署や免許センターで実施され、最近ではタブレットを使った回答も増えています。

所要時間はだいたい30分ほどで、費用は1,050円。 点数化されて後日、結果が郵送されてきます。

③合格基準と点数の目安

臨時認知機能検査の合格基準は「36点以上」です。 検査は100点満点で採点され、36点を下回ると「認知症のおそれあり」とされます。

この点数が重要で、36点未満だと医師の診断が必要になり、場合によっては免許が停止または取り消されます。

逆に36点以上あれば、「認知症のおそれなし」と判断され、今まで通り運転を続けることができます。

ただし、36点ギリギリだと今後の認知機能低下のリスクもあるので、注意が必要です。 高得点を取ったとしても過信せず、定期的な健康チェックは続けましょう。

ちなみに点数は非公開ではなく、結果通知でしっかり示されるので安心してくださいね。

④不合格の場合の流れ

検査で36点未満だった場合は、「認知症の疑いがある」と判定されます。 この時点では免許がすぐに取り消されるわけではありません。

まず、医師の診察を受け、その診断結果を公安委員会に提出する必要があります。 もし医師が「認知症ではない」と診断すれば、次に「高齢者講習」を受講し、運転免許を維持することができます。

高齢者講習の内容は、実車による運転指導、座学、適性検査などで、費用は2時間で6,600円です。 講習をクリアすれば、運転免許の更新が認められます。

しかし、医師の診断で「認知症」とされた場合は、運転免許は停止または取り消しになります。 その判断はご本人と家族の安全を守るためでもあるので、重く受け止めることが大切です。

不合格になってもすぐに諦めず、まずは冷静に診察と講習を進めましょう。

⑤免除される条件とは?

実は、臨時認知機能検査には「免除される条件」もあります。 これはあまり知られていないのですが、大事なポイントです。

通知を受け取っても、以下の条件に当てはまる場合は検査が免除になります。

| 免除条件 | 備考 |

|---|---|

| 臨時適性検査を受けた | 公安委員会の指定する別の検査で代替可能 |

| 医師の診断書を提出 | 「認知症の疑いなし」と明記されたもの |

このどちらかを免許満了の6ヶ月前までに済ませていれば、臨時認知機能検査を受けなくても済むことがあります。

ただし、提出や受検の期限があるので注意。 「あとでやろう」と思っていたら間に合わないこともあるので、早め早めの対応を心がけましょう。

こうした免除ルールは自治体や都道府県によって若干異なることもあるので、詳細は地域の警察署や運転免許センターに確認すると安心です。

認知機能検査の概要と対策方法4つ

認知機能検査の概要と対策方法4つについて解説します。

それでは順番に見ていきましょう。

①検査の目的と対象者

認知機能検査の目的は、75歳以上の運転者が安全に運転を継続できるかどうかを判断するためです。 高齢になるとどうしても注意力や記憶力が低下しやすくなりますよね。

そのため、免許更新時には、全員が必ずこの検査を受けることが法律で決められています。 つまり、違反をしていなくても、75歳以上の方は誰でも対象ということになります。

年齢を重ねても運転を続けたい方にとっては避けて通れない検査なんですね。

この検査を通じて、認知症の可能性を早期に発見できることもありますし、運転を見直すきっかけにもなります。

検査を「義務」としてだけでなく、自分や家族の安全のための「チェックポイント」として考えると良いかもしれませんね。

②受検できる時期と流れ

認知機能検査は、運転免許の更新時に必要な検査なので、「更新日の6ヶ月前」から受検が可能です。 ですので、案内が届いたら早めに予約して受けておくと安心ですよ。

まず、更新期間が近づくと警察から通知が届きます。 その中に「認知機能検査」の案内があり、指定された会場で受検します。

検査自体は1回で終わりますが、万が一「認知症のおそれあり」と判断されると、次に「高齢者講習」や「医師の診断書の提出」が必要になります。

また、診断によっては、運転免許の更新ができないケースもあるので、スケジュールには余裕を持って行動しましょう。

混雑している地域では予約が取りにくいこともあるので、案内が来たら即行動!が基本です。

③検査内容と所要時間

認知機能検査の内容は、大きく2つに分かれます。 1つは「時間の見当識」、もう1つは「手がかり再生」です。

時間の見当識は、「今日は何年何月何日か?」「今の時間は?」といった質問に答える形式。 これは比較的簡単で、答えられる方も多いです。

一方の手がかり再生は、イラスト(16個)を記憶して、あとから「どんな絵だったか」を答えるもの。 これがちょっと難しいんですよね〜。

検査の全体の所要時間は30分ほど。 最近では、タブレットとタッチペンで画面に回答するスタイルも導入されていて、紙よりやりやすいという方もいます。

検査の形式自体は全国共通ですが、会場や実施体制は都道府県によって異なる場合があるので、事前確認もお忘れなく。

④事前準備や練習方法

「いきなり検査を受けて大丈夫かな?」と不安な方におすすめなのが、事前練習です。 特に手がかり再生は事前に慣れておくだけで、結果がかなり変わります。

こちらの記事には、実際に使われるイラストのサンプルが掲載されています。 「てんとう虫」「ライオン」「たけのこ」「フライパン」など、イメージしやすい絵が多いです。

認知機能検査イラスト64枚の絵の覚え方>>>

ご家族と一緒に、ランダムに選んで練習するのもおすすめです。 例えば、タイマーを使って1分で4枚記憶→3分後に回答、のような簡単な訓練をするだけでも、記憶力がだいぶ違ってきますよ。

また、日常生活でも記憶力や時間感覚を意識して生活するだけで、自然と頭がクリアになってきます。 「今日は何曜日か?」を毎日答える習慣をつけるだけでも効果ありです。

もちろん、不安がある方は医師に相談したり、自治体の高齢者サポートセンターを活用するのもおすすめです。 備えておくことで、安心して検査に臨めますよ。

検査に不安がある人がやるべき対策4選

検査に不安がある人がやるべき対策4選をご紹介します。

では、ひとつずつ対策を見ていきましょう。

①検査内容の練習方法を知る

まず一番の対策は「内容を知って、慣れておくこと」です。 知らないものをいきなりやるのって、やっぱり誰でも不安になりますよね。

認知機能検査の内容は決まっていて、「時間の見当識」と「手がかり再生」が中心です。 時間の見当識は比較的簡単ですが、手がかり再生はコツがいります。

警察庁の公式サイトなどには実際に使われるイラストの例が載っているので、事前に見ておくと安心です。 例えば「てんとう虫」「ライオン」「フライパン」「ニワトリ」など、意外とバラエティに富んでます。

1分間で何個覚えられるか、あとからいくつ言えるか。 これを日常的に練習しておくだけでも、かなり違ってきますよ。

「練習ってズルじゃない?」と思うかもしれませんが、決してそうではありません。 本番で実力を出すための「準備」なんです。

②生活習慣の見直しをする

実は、認知機能って日常生活の習慣にもすごく影響されます。 特に睡眠・食事・運動の3つは超重要!

睡眠不足だと、記憶力や判断力がガクッと落ちます。 試験前は夜更かしせずにしっかり寝ましょう。

食事も大切で、特に脳に良いと言われるDHAやビタミンB群、抗酸化作用のある野菜や果物を積極的に取り入れてくださいね。

運動は軽いウォーキングやストレッチでOK。 「毎日10分だけ歩く」でも、脳にいい影響が出ることが分かっています。

こうした習慣を見直すだけで、思った以上に頭がスッキリして、検査もラクになりますよ。

③医師への相談や診断を活用する

検査に対して強い不安を感じている場合、まずは医師に相談するのが安心です。 特に、もの忘れが増えたと感じる人や、家族から心配されている人は、専門医の診察を受けておきましょう。

実際に、認知機能検査の結果が36点未満だった人は、医師の診断書が必要になります。 「問題なし」と診断されれば、その後の手続きもスムーズになりますし、精神的にも楽になりますよ。

また、早めに相談しておけば、認知症のリスクを事前に防ぐための治療やアドバイスも受けられます。

病院は「問題が起きてから行く場所」ではなく、「問題を防ぐための場所」と考えると、ハードルも下がりますよね。

地域によっては「もの忘れ外来」や「高齢者支援センター」などもあるので、ぜひ利用してみてください。

④家族と一緒に情報を整理する

検査の通知が届いた時、一人で全部を理解して、対応するのはけっこう大変です。 特に高齢の方にとっては、書類の内容や検査の仕組みを把握するのもひと苦労。

そんな時は、家族が一緒に情報を整理してあげるだけでも、大きな支えになります。 「一緒に日付の確認しようか」「どんな絵が出るか見てみようよ」と声をかけるだけでも、気持ちが落ち着きますよ。

また、家族がサポートすることで、受検の予約や当日の付き添いもスムーズになります。 特に耳が遠い、字が読みづらいなどの事情がある方には、家族の関与が不可欠です。

さらに、検査後の結果を一緒に確認して、「次にどう動けばいいか」を一緒に考えることもできます。

認知機能検査は、本人だけの問題じゃないんです。 家族全体で協力して、安心して検査を受けられる環境をつくることが大切ですね。

免許が取り消しになるときの手続きと選択肢

免許が取り消しになるときの手続きと選択肢について解説します。

それでは、免許取り消しの際に知っておきたいポイントを見ていきましょう。

①取り消し・停止後の流れ

認知機能検査の結果や医師の診断によって「認知症」と判断された場合、運転免許は「停止」または「取り消し」となります。 これは本人と周囲の安全を守るための法的措置です。

取り消し処分が確定すると、公安委員会から正式に「運転できません」という通知が届きます。 その後、免許証は返納する必要があります。

ここで大切なのは、「知らなかった」では済まないということ。 通知が届いたら、必ず内容を確認して対応してくださいね。

一方で、「認知症ではない」と診断された場合は、講習を受けて免許を維持できる可能性もあります。 いずれにしても、次の一歩をどう踏み出すかが重要です。

ただ取り消されて終わりではなく、「その後の生活設計」まで考えることがとても大切です。

②返納制度とそのメリット

高齢者が自主的に免許を返納する「運転免許返納制度」もあります。 これは、自分の判断で「もう運転はしない」と決めた方が利用する制度です。

返納すると「運転経歴証明書」が発行されます。 この証明書は身分証明として使えるだけでなく、各自治体でさまざまな優遇が受けられるんですよ。

例えば、バスやタクシーの割引、施設利用料の減額、スーパーやレストランでの割引など。 地域によって特典は異なりますが、「運転しない代わりに安心して生活できる仕組み」が整ってきています。

返納はネガティブなものではなく、「新しい生活スタイルへの切り替え」なんですよね。

「まだ返納は早いかな…」と感じる方も、一度制度を調べておくと、いつかの選択肢として役立ちますよ。

③移動手段の確保について

免許を失うと、次に心配になるのが「どうやって移動するか?」という問題。 でも、最近では移動手段も多様化しています。

まずは、公共交通機関。 高齢者割引がある自治体も多いので、バスや電車を利用しやすくなっています。

次に、高齢者向けの移動支援サービス。 たとえば「福祉タクシー」「地域乗合バス」「シルバーカーシェア」なども普及しています。

自治体によっては、月額で定額乗り放題のサービスを提供しているところもあります。

また、最近は家族が送迎しやすいように、地域で送迎ボランティアを運営しているケースもあります。 免許がなくても移動の自由を失わないように、事前に情報を集めておくことが大切です。

④家族ができるサポートとは

免許取り消しの通知を受けたとき、高齢者本人はショックを受けることが多いです。 「自分の自由を奪われた」と感じてしまう方も少なくありません。

そんなとき、家族が寄り添ってサポートする姿勢がとても大切です。 感情的に反応するのではなく、「一緒に次の生活を考えよう」と提案してあげてください。

また、移動手段の確保や生活支援について、一緒に調べて手続きを手伝ってあげるとスムーズです。 「○○市はタクシー補助があるよ」「こんな福祉サービスもあるよ」と具体的に提案できると、本人も前向きになります。

ときには「もう十分運転してくれたから、これからは私たちに任せて」と感謝を伝えるのも効果的ですよ。

家族みんなで協力し合って、新しい生活スタイルに慣れていくことが、何よりの安心につながります。

まとめ|臨時認知機能検査と認知機能検査の違いを正しく理解しよう

| 違いのポイント | 臨時認知機能検査 | 認知機能検査 |

|---|---|---|

| 対象者 | 交通違反をした75歳以上 | 免許更新時の75歳以上全員 |

| 通知のタイミング | 違反後に通知、1ヶ月以内に受検 | 更新時に通知、6ヶ月前から受検可能 |

| 検査内容 | 時間の見当識+手がかり再生(同一) | |

| 合否基準 | 36点未満で「認知症のおそれあり」 | |

| 免許への影響 | 医師の診断後、取消の可能性あり | 診断や講習で更新できる場合もあり |

臨時認知機能検査と認知機能検査の違いは、見た目の名称の似ている印象とは裏腹に、対象者や実施タイミング、背景に大きな違いがあります。

とくに臨時検査は、違反がきっかけで受けるケースになるため、気づかないと取り返しがつかなくなることも。 認知機能検査は全員対象の「定期健診」のようなイメージで、今後も運転を継続したい人には避けて通れない重要な検査です。

制度を正しく理解することで、本人も家族も不安を減らすことができます。 早めの準備と情報収集が安心のカギになりますよ。

ご自身やご家族の状況に合わせて、必要な手続きや準備を進めていきましょう。