2025年の高齢者講習では、免許更新時に「認知機能検査」が必須となり、多くの方が不安を感じています。

本記事では、実際に出題されるテスト問題の傾向や内容、模擬問題の解説、そして合格のための対策法を徹底的にご紹介。

語呂合わせやストーリー法を使った記憶法、家族のサポート術、便利な教材・動画の活用方法まで、幅広く網羅しています。

この記事を読めば、認知機能検査に自信を持って臨めるようになりますよ。

ぜひ最後までご覧いただき、安心して講習に挑んでくださいね。

高齢者講習テスト問題2025の内容と出題傾向まとめ

高齢者講習テスト問題2025の内容と出題傾向についてまとめます。

それでは、順番に詳しく見ていきましょう。

①認知機能検査の全体像とは?

高齢者講習における「認知機能検査」とは、75歳以上の運転免許更新者を対象に行われるテストで、記憶力や判断力の低下をチェックするものです。

この検査の結果に応じて、その後の「講習内容」や「適性検査の有無」が決まるため、非常に重要なステップになります。

2025年時点でも、基本的な構成は大きく変わらず、「手がかり再生」「時間の見当識」の2部構成となっています。

このうち、特に難関とされるのが「記憶力テスト」の「手がかり再生」で、多くの受講者が不安を抱えるポイントです。

試験自体は記憶した16枚のイラストの絵を回答用紙に書き込む方式で対策すれば十分に合格は可能です。

②出題される2つの主要パート

2025年の認知機能検査も、これまでと同じく2つの主要なパートから構成されています。

まず1つ目は「記憶力検査(イラスト記憶)」です。16枚のイラストを記憶し、その後ヒント無しで思い出すという形式になっています。

その後続けて「手がかり再生ヒント有りのテスト」。記憶できなかったイラストに対し、ヒントをもとに思い出す問題です。

2つ目は「時間の見当識」。これは「今日の年月日」「曜日」「時間帯(朝・昼・夜など)」を記入する問題です。

この手がかり再生が最も難しく、多くの受検者がつまずくポイントとなっているため、重点的な対策が必要です。

③2025年からの変更点とは?

2025年版では、以下のように例年と変わっていません。

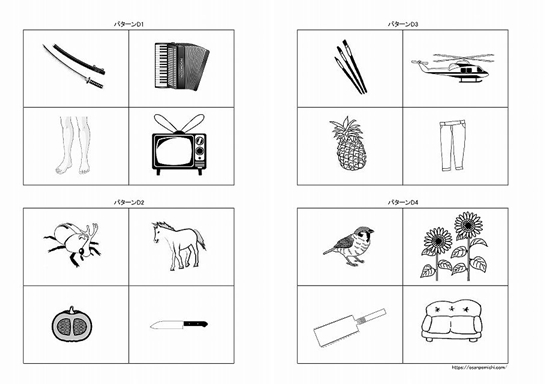

・出題パターンの見直しなくA~Dの4パターンのどれかがでます。

・2022年から時計描画での試験は廃止となっています。

このことから、事前に模擬問題で練習することで、本番で高得点を狙いやすくなっています。

とくに「お風呂ポスター」や「4コマ漫画記憶法」など、家でも取り組める教材の活用が広がっていますね。

④試験の難易度と合格基準

試験の合格基準は、下記の3つの判定区分に分かれます。

| 分類 | 点数の目安 | 判定内容 |

|---|---|---|

| 分類1(不合格) | 36点未満 | 認知症の恐れあり(専門医の診断が必要) |

| 分類2(合格) | 36点以上 | 認知機能の低下なし(通常講習) |

満点は100点ではなく、各設問の点数が異なるため、正確に対策することが求められます。

重要なのは、「満点を取る」ことではなく、「36点以上を安定して取る」ことです。

点数に一喜一憂せず、模擬問題を繰り返すことが一番の対策になりますよ。

2025年の認知機能検査を突破するコツ7選

2025年の認知機能検査を突破するコツ7選について解説します。

- ①イラスト記憶の攻略法(語呂合わせ)

- ②ストーリー記憶法の活用

- ③時間の見当識対策のコツ

- ④手がかり再生とは?完全解説

- ⑤緊張せずに受けるための準備

- ⑥事前にやっておきたい模擬練習

- ⑦講習当日の流れと注意点

それでは、順番に詳しくご紹介していきますね。

①イラスト記憶の攻略法(語呂合わせ)

まず大切なのが、記憶力を問われるイラスト問題への対策です。

16枚の絵を短時間で覚える必要があるので、ただ眺めるだけではなかなか覚えられません。

ここで役立つのが「語呂合わせ法」です、イラストタイプDでの例文

「刀でアコーディオン踏んで足けがし、テレビでカブトムシの馬カボチャ番組。包丁と筆でヘリのパイナップル切り、ズボン履いたスズメとひまわりノコギリソファー。」

このように、意味がちょっと変でも構いません!

語呂合わせによって物語化すると、映像として記憶に残りやすくなります。

お風呂ポスターなどで毎日目に触れることも、記憶の定着につながりますよ。

②ストーリー記憶法の活用

語呂合わせと似ていますが、より深く定着させるなら「ストーリー法」も効果的です。

イラストに登場するモノを、しっかり意味のあるストーリーにして記憶していきます。

例文(イラストタイプD)

朝、刀を持った少年が、壊れたアコーディオンを足で踏んでいました。

すると、近くのテレビでカブトムシと馬が戦うアニメが始まります。

その中で、カボチャを持った魔女が包丁と筆で絵を描いていて、

上空ではヘリコプターがパイナップルを空中投下してきました。

混乱の中、ズボンを履いたスズメが現れ、ひまわり畑を抜けて

巨大なノコギリがそびえ立つソファーの砦へと逃げていったのです——!

物語の中で印象的な展開を作るのがポイントです!

③時間の見当識対策のコツ

時間の見当識というのは、「今年は何年何月何日か」「何曜日か」「何時何分か(認知症テストが始まった時間)」を答える問題です。

日頃からカレンダーを確認したり、テレビ番組の冒頭にある日付や時間を意識することで、自然と感覚が身につきます。

特に認知症の初期には、この「見当識」が狂ってくると言われているため、重要視されている項目なんですね。

毎朝「今日は何日?何曜日?」と声に出す習慣をつけておくと、検査でも自信が持てますよ。

家族との会話に「今日は金曜日だね、週末だよ」といった情報を入れるのもおすすめです。

④手がかり再生とは?完全解説

手がかり再生は、検査の中でもっとも正答率が下がりやすいパートです。

最初に見た16個のイラストが思い出せなかったとき、2回目回答では「これは何でしょう?」とヒントが書かれていて、それに答える形式になっています。

たとえば「鳥」「花」とか16個のヒントが答案用紙に書かれています。

これにより、完全に忘れていても、ヒントによって思い出せるかをチェックするんですね。

これに備えて、記憶するときは「カテゴリーごと」に分けて覚えるのもコツです。「果物」「乗り物」「衣類」など、分類で整理すると、再生しやすくなりますよ!

⑤緊張せずに受けるための準備

高齢者講習というだけで、「試験なんて何十年ぶり…」と不安になる方も多いです。

しかし、ほとんどの問題は「選択式」や「簡単な記述式」で構成されているので、そこまで構える必要はありません。

不安を減らすためには、やはり「事前練習」と「知っておくこと」が大切です。

検査の形式を知っていれば、当日焦ることも少なくなりますよ。

また、深呼吸やストレッチをしてから会場入りするなど、自分なりのリラックス法を取り入れてみてくださいね。

⑥事前にやっておきたい模擬練習

模擬練習は「やったかやってないか」で大きな差が出る部分です。

ネットやYouTubeで「認知機能検査 模擬問題」と検索すれば、実際のパターンに近い練習問題がたくさん出てきます。

自宅でもできるように、紙の回答用紙を印刷して取り組んでおくと、本番さながらの練習になりますよ。

間違えた箇所はなぜ覚えられなかったのか、振り返ることも大事ですね。

⑦講習当日の流れと注意点

講習当日は、筆記用具や眼鏡(必要な人)、通知ハガキなどを忘れず持参しましょう。

受付で本人確認が行われ、簡単な説明の後、認知機能検査が始まります。

試験の時間は30分程度ですが、その後高齢者講習(講義)と適正検査と実技があった全体では2時間ほどかかります。

前日はしっかり休んで、当日は時間に余裕をもって会場に向かいましょう。

特に午前中に集中力が高い人は、なるべく朝の時間帯を指定できるとベストですね。

こちらのサイトでは認知症検査イラストパターンA~Dまでの覚え方のコツを紹介しています。>>>

模擬問題で確認!実際の出題パターンと解答例

模擬問題で確認!実際の出題パターンと解答例について詳しく解説していきます。

それでは、具体的な出題例とその対策方法を順に見ていきましょう。

①タイプDのイラスト問題例

2025年現在、近くの自動車学校で受講者に出題されていたのが「タイプD」と呼ばれるイラスト問題パターンでした。

このパターンでは、以下の16枚のイラストが順番に提示され、記憶後に紙に書き出すという形式になります。

| タイプD イラスト一覧(2025年最新版) | |||

|---|---|---|---|

| 刀 | アコーディオン | 足 | テレビ |

| カブトムシ | 馬 | カボチャ | 包丁 |

| 筆 | ヘリコプター | パイナップル | ズボン |

| スズメ | ひまわり | ノコギリ | ソファー |

この一覧をしっかり覚えるには、先ほど紹介した「語呂合わせ」や「ストーリー法」が非常に効果的です。

重要なのは、ただ目で見て覚えるのではなく、「声に出して話す」「書き出す」といった能動的な取り組みをすることです。

②質問形式と回答の仕方

記憶力テストでは、まず16枚のイラストが1枚ずつ表示され、受講者はそれを覚えます。

その後、何もヒントがない状態で思い出して用紙に記入する「自由回答」が求められます。

この段階で覚えていなかったものについては、2回目の「手がかり再生」で回答していきます。

手がかり再生では、イラストの「カテゴリー名」(例:文房具、乗り物、果物)をヒントに出され、回答用紙に、答えを記入します。

例えば「乗り物と書かれていたら?」と聞かれたら、「ヘリコプター」が答えになりますね。

この2段階方式のテスト構成に慣れておくことで、本番での戸惑いを防げますよ。

③答え合わせと自己採点のポイント

自己採点の際は、「自由再生」「手がかり再生」「見当識(年月日など)」のそれぞれに配点があることを理解しておきましょう。

点数のつけ方は、以下のようにシンプルになっています。

| 項目 | 内容 | 配点 |

|---|---|---|

| 手がかり再生(ヒント無し) | 覚えて書き出せたイラストの数 | 最大80点(1つ5点) |

| 手がかり再生(ヒント有り) | ヒントで思い出して書けたイラスト | 最大40点(1つ2.5点) |

| 時間の見当識 | 年月日、曜日、時間帯 | 最大20点 |

合計で36点以上が取れれば、認知機能の低下なし=分類3として合格扱いになります。

模擬問題を解くときも、こうした配点ルールに基づいて自己採点してみてください。

自分の得点がどこで減っているかが見えてくると、対策ポイントも絞れます。

④よくある間違いとその回避法

模擬問題でよく見られる間違いのひとつは、「思い出せないとパニックになって真っ白になる」というパターンです。

この対策には、「空欄があってもOK」という意識を持つことが大切です。

あとは、イラストの印象を「映像」として記憶しておくことで、似たような選択肢に惑わされにくくなります。

また、「カブトムシ」と「スズメ」、「ノコギリ」と「包丁」など、似たカテゴリでの混同も起こりがちです。

このような混同を防ぐには、最初に覚えるときに「カテゴリごとにグルーピング」して記憶するのがポイントですよ。

高齢者講習に向けた家族のサポート方法

高齢者講習に向けた家族のサポート方法について解説します。

それでは順番に、家族としてできることを具体的にお伝えしていきます。

①日常会話に記憶術を取り入れる

家族としてまずできることは、日々の会話の中に「記憶に役立つヒント」を自然に取り入れてあげることです。

たとえば「今日は何曜日だっけ?」「いま何月だったかな?」とさりげなく聞いたり、「カブトムシって夏によく見かけるよね」といった話題を出すことで、脳が「意識的に思い出す」習慣を持てるようになります。

これがまさに“記憶の筋トレ”なんですよ。

また、検査に出やすいイラストの単語を使った語呂合わせを、冗談交じりに作って遊ぶのも効果的です。

お堅くなりすぎず、「一緒に楽しむ」のが最大のポイントですね。

②練習問題を一緒に解くメリット

認知機能検査の練習問題を一緒に解いてみることで、本人の得意・不得意が見えてきます。

たとえば、「見当識は完璧だけど、イラストの記憶が苦手なんだな」というように、対策をピンポイントでできるようになるんですね。

また、一緒に問題を解くことで、「やってみたら意外と簡単だね」といったポジティブな感情も育まれます。

不安を取り除いて、「できる」「分かる」という安心感をもたせてあげることが、一番の支援です。

時間を決めて、少しずつ進めていくのがコツですよ。

③「できること」を尊重する姿勢

サポートする側が気をつけたいのが、「指導者」にならないことです。

つい、「なんで覚えられないの?」と言ってしまいがちですが、それがプレッシャーになると逆効果なんですね。

むしろ「思い出せた!」という一瞬の達成感を大事にしてあげてください。

褒めて、笑って、一緒に進むこと。それが記憶の定着にもつながります。

高齢者講習は、能力を否定する場ではなく、「これからも安全に運転できる」ための確認なんだ、という前向きな理解が大事ですね。

④最新情報の共有と安心感づくり

2025年の高齢者講習では内容も今までと同じ問題です。

YouTubeや警察庁の案内、信頼できるウェブサイトで情報を確認しながら、無理なく準備が進められるようにしましょう。

また、教材やポスター、記憶法冊子なども本人に合ったものを一緒に選んであげると、「一人じゃない」という安心感が持てますよ。

「見守る」だけでなく、「関わる」ことで、家族の絆も深まります。

不安を減らす便利グッズ&教材の活用術

不安を減らす便利グッズ&教材の活用術について紹介していきます。

記憶力に不安を感じる方でも、これらのツールを上手に使えば、検査本番でも落ち着いて対応できますよ。

①お風呂ポスターって効果あるの?

近年、話題になっているのが「認知機能検査対策・お風呂ポスター」です。

これは、浴室の壁に貼れる防水ポスターで、タイプDなど頻出のイラスト一覧と、語呂合わせの例が掲載されています。

日常的に何度も目にすることで、自然と記憶が定着する仕組みなんですね。

特に高齢者の方にとっては、わざわざ机に向かうのではなく、リラックスした状態で学べるというメリットがあります。

●「認知機能検査対策・お風呂ポスター」ではこちらで買えます↓

②4コマ漫画記憶法ってどんなもの?

4コマ漫画記憶法とは、記憶すべきイラストをストーリー仕立てにした漫画で覚えるという教材です。

視覚的に情報を取り入れやすく、物語として記憶に残るため、ストーリー法の応用版とも言えます。

例えば「カブトムシがズボンをはいてテレビに出る」といったユニークな場面が描かれていて、自然と笑いながら覚えられるんです。

認知機能検査に対してプレッシャーを感じている方にも、「なんか楽しいかも」と思ってもらえるきっかけになります。

ポケットサイズで持ち運びやすく、日常のすきま時間にも最適です。

●こちらは4コマ漫画記憶法でないがマンガわかる対策ではこちらで買えます↓

③無料ダウンロード教材はある?

実は、模擬試験の回答用紙や出題パターン一覧は、ネット上で無料公開されているものもあります。

たとえば以下のページでは、タイプDのイラスト一覧や答え合わせ用紙がダウンロード可能です。

イラスト4つのパターン↓

1、イラストパターンA>>>

2、イラストパターンB>>>

3、イラストパターンC>>>

4、イラストパターンD>>>

答え合わせの一覧表です>>>

印刷して練習することで、本番と同じ形式で取り組めるのが大きなメリットですね。

家族やヘルパーさんと一緒に解いてみるのも効果的ですよ。

④オンライン動画のおすすめ活用法

YouTubeには、認知機能検査に特化した無料の解説動画が多数あります。

特におすすめなのがこちらの動画です:

この動画では、実際の出題内容に近い模擬テストが紹介されており、回答のコツや注意点も解説されています。

動画を見ながら実際に紙に書く練習をすると、理解度がグッと上がりますよ。

ご家族がナビゲートしてあげることで、より安心して取り組めるはずです。

まとめ|高齢者講習テスト問題2025を不安なく乗り越えるために

| 記憶対策のポイント一覧 |

|---|

| ①イラスト記憶の攻略法(語呂合わせ) |

| ②ストーリー記憶法の活用 |

| ③時間の見当識対策のコツ |

| ④手がかり再生とは?完全解説 |

| ⑤練習問題を一緒に解くメリット |

| ⑥お風呂ポスターの活用 |

| ⑦オンライン動画の活用法 |

2025年の高齢者講習では、記憶力や判断力を問う認知機能検査が重要なステップとなっています。

しかし、正しい知識と事前準備さえすれば、必要以上に不安に感じる必要はありません。

語呂合わせやストーリー法など、自分に合った記憶術を選ぶことで、効率的に覚えられるようになります。

また、ご家族のサポートや便利グッズの活用で、前向きに取り組める環境を整えることも大切です。

繰り返し模擬問題に取り組むことで、本番でも落ち着いて実力を発揮できますよ。