この記事では、「認知症テスト 絵 動物」の視点から、どんな動物が出題されるのか、テストの流れや意義についてわかりやすくまとめました!

てんとう虫やライオン、トンボやうさぎなど、身近な生き物たちがどのようにテストに活用されているのかもバッチリ解説しています。

認知症テストに向けた心構えや注意点もお伝えするので、ぜひ最後まで読んで参考にしてくださいね。

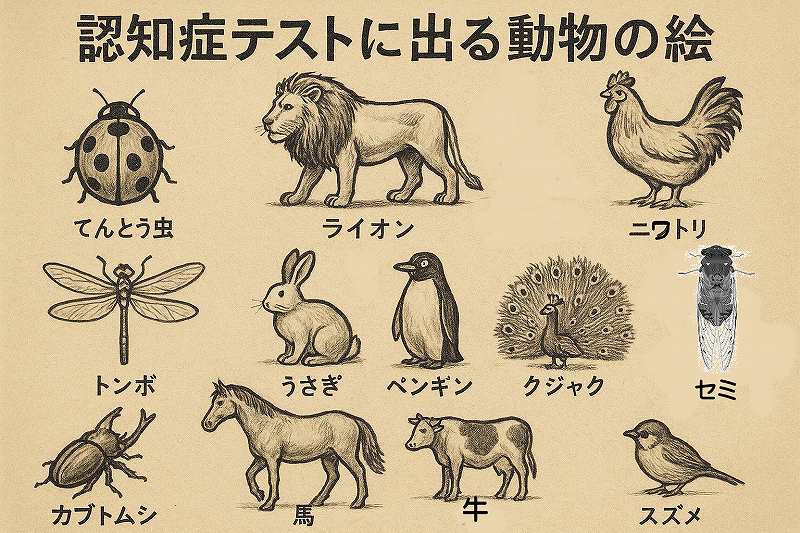

認知症テストで使われる動物の絵一覧まとめ

認知症テストで使われる動物の絵一覧をまとめて紹介します。

それぞれのパターンについて詳しく紹介していきますね。

①イラストパターンA:てんとう虫・ライオン・ニワトリ

イラストパターンAでは、てんとう虫、ライオン、ニワトリが出題されます。

てんとう虫は小さな昆虫ですが、赤い色と黒い斑点が特徴的で、認識しやすいですね。

ライオンは「百獣の王」として有名で、たてがみを持つ姿が印象的なので、思い出しやすい動物です。

ニワトリは、日常でもよく目にする身近な家禽で、鳴き声などもイメージしやすい存在です。

この組み合わせは、虫・哺乳類・鳥類とバランスが取れていて、認知症テストにおいて多角的な認識力をチェックする目的がありますよ~!

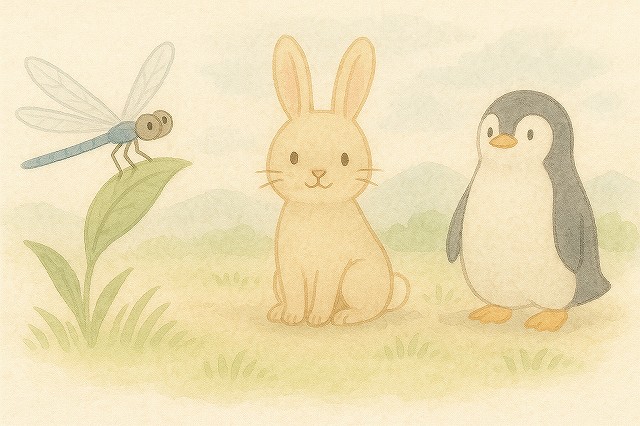

②イラストパターンB:トンボ・うさぎ・ペンギン

イラストパターンBでは、トンボ、うさぎ、ペンギンが出題されます。

トンボは細長い体と大きな羽が特徴的な昆虫で、夏の象徴として覚えられやすいですね。

うさぎは、丸い体と長い耳がチャームポイントで、多くの人に親しみのある動物です。

ペンギンは南極に住む鳥類ですが、かわいらしい見た目と、よちよち歩く姿が記憶に残りやすいです。

このパターンは、特徴的なシルエットを持つ動物たちを集めて、視覚認識力を試す狙いがあるんですよ~!

③イラストパターンC:せみ・牛・クジャク

イラストパターンCでは、せみ、牛、クジャクが出題されます。

せみは夏を代表する昆虫で、鳴き声も記憶に残るので、聴覚から連想できるのがポイントです。

牛は大きな体とツノが特徴で、農業に関わる人なら特に馴染みがある動物ですね。

クジャクは、広げた羽の華やかさがインパクト抜群で、見た目だけで印象に残る存在です。

ここでは、自然界の中でも特徴がはっきりしている生き物が選ばれていて、より幅広い認識能力を試す工夫がされていますよ~!

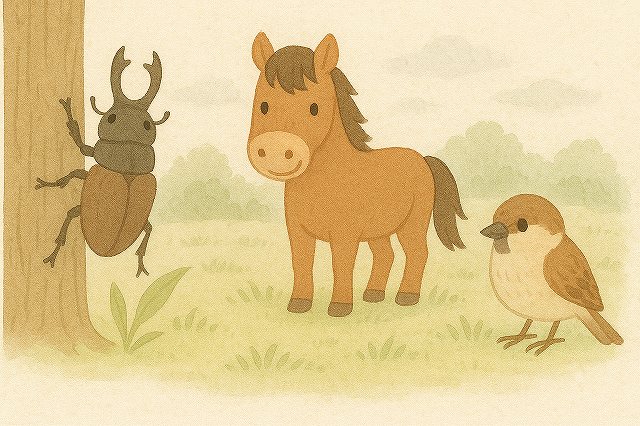

④イラストパターンD:カブトムシ・馬・スズメ

イラストパターンDでは、カブトムシ、馬、スズメが出題されます。

カブトムシは、子どもたちにも大人気の昆虫で、大きなツノが最大の特徴ですね。

馬は、古くから人と関わりの深い動物で、すらっとした体型とたてがみが目印です。

スズメは、街中でもよく見かける小鳥で、丸っこい体とちょこちょこした動きが覚えやすいです。

この組み合わせも、親しみのある生き物を中心に構成されていて、日常的な認識能力を確かめる意図があるんですよ~!

認知症テストの動物の絵はなぜ重要なのか

認知症テストの動物の絵がなぜ重要なのかについて解説していきます。

ひとつずつ見ていきましょう~!

①記憶力や認識力を測るため

認知症テストにおける動物の絵は、記憶力や認識力を測るために使われます。

絵を見たときに「これは何の動物だろう?」と考え、言葉にするプロセスには脳のさまざまな部分が関わっています。

さらに時間を置いて「さっき見た絵は何だったかな?」と問われたとき、記憶の保持や想起する力が試されるんです。

つまり、絵を通じて視覚認識→記憶→言語化という一連の流れをチェックできる仕組みになっています。

このテストを通して、普段意識しない脳の働きを自然に測ることができるので、とても重要な役割を果たしているんですよ~!

②生活能力や判断力の目安になる

動物の絵を答えるテストは、単なる知識チェックではありません。

実は日常生活における「判断力」や「対応力」の目安にもなっているんです。

たとえば、うさぎの絵を見て「うさぎだ!」と即座に認識できる人は、日常のちょっとした変化にも素早く気づける傾向があります。

逆に、動物の特徴を捉えにくくなっている場合、生活の中での注意力や判断力にも影響が出てきている可能性があるんです。

だからこそ、こうした動物の絵を使ったシンプルなテストでも、生活能力の変化をキャッチすることができるわけですね!

認知症テストで動物の絵を答える流れとは

認知症テストで動物の絵を答える流れについて紹介していきます。

具体的な手順を順番に見ていきましょう~!

①絵を見せて名前を言ってもらう

最初のステップは、動物の絵を含むイラストパターンを見て名前を覚えます。

そして「この動物の絵は何ですか?」と尋ねます。

受講生は、その場で思い出して答えていきます。

この時点では、記憶の保持よりも「視覚認識」と「即時の言語化」が中心です。

つまり、目で見た情報を脳で処理して、すぐに言葉に変換する正確さを見ているわけですね~!

②時間を空けて思い出してもらう

16枚のイラストを覚えた直後に、すぐ解答に移るわけではありません。

その前に、「介入課題」と呼ばれる別の作業が挟まれます。

たくさんの数字が並んだ用紙を見ながら、「1と4に斜線を引く」などの指示に沿って、限られた時間内で数字を素早く判別・処理していく課題をこなします。

これは「短期記憶」や「保持力」のチェックが目的のようですが、この介入課題は試験の点数には関係ありませんので記憶したイラストを思い出す時間にしましょう!

③回答の正確さをチェックする

最後に、手がかり再生 イラスト16枚の絵の回答はヒント無しの回答とヒント有りでの回答方法となっています。

繰り返して練習をすれば合格点の36点以上は取れますよ!16枚全部を覚えていなくても最低4枚を覚えて書き出せば合格点はクリアーできます。

認知症テストに出る動物の絵の特徴

認知症テストに出る動物の絵の特徴について紹介します。

ひとつひとつポイントを押さえていきましょう~!

①シンプルでわかりやすいデザイン

まず、認知症テストで使われる動物の絵は、非常にシンプルなデザインになっています。

余計な装飾がなく、ひと目で特徴がわかるように描かれているんです。

たとえば、ライオンなら「たてがみ」、うさぎなら「長い耳」といった、一番わかりやすい特徴だけを際立たせています。

これは、視覚的な混乱を避けるためでもあり、記憶や認識に負担をかけないようにするためなんですよ~!

シンプルな中にも、覚えやすさへの工夫がたっぷり詰まっているんですね。

②現実に近いイラストスタイル

動物の絵は、かわいらしいキャラクター調ではなく、現実に近いイラストスタイルが採用されています。

リアルな体型や姿勢を意識して描かれているため、「アニメ風」や「デフォルメ」とは違います。

なぜなら、現実の動物にできるだけ近いイメージで記憶してもらうことが目的だからです。

「あ、この形は見たことある!」と直感的に認識しやすいように工夫されているんですよ~!

この現実感が、テストの精度を高めるポイントになっているんです。

③誰でも知っている身近な動物

テストに使われる動物たちは、誰もが一度は見たことがある、身近な動物たちです。

例えば、ニワトリやスズメ、うさぎなど、特別な知識がなくても思い出せるような存在ですよね。

珍しい動物ではなく、あえて一般的な動物を選んでいるのは、「知識量」ではなく「認知機能」を正確に測るためです。

つまり、動物を知っているかどうかではなく、目にしたものをきちんと認識できるかをチェックしたいわけです。

身近な存在だからこそ、細かな変化にも敏感に気づける工夫がされているんですよ~!

認知症テストに向けた心構えと注意点

認知症テストに向けた心構えと注意点について紹介していきます。

ひとつずつ確認していきましょう~!

①リラックスして受けることが大切

まず一番大事なのは、リラックスした気持ちでテストに臨むことです。

緊張してしまうと、普段ならできることもできなくなってしまうんですよね。

特に認知症テストでは、焦りや不安があると、記憶力や判断力に影響が出やすいです。

「間違えたらどうしよう」と思わずに、「ちょっと脳の健康チェックしてみよう」くらいの気持ちで取り組んでくださいね。

自然体で受けることで、より正確な結果につながるので、深呼吸してリラックスですよ~!

②結果だけに一喜一憂しない

テスト結果は合格か不合格となりますが、過度に一喜一憂しないこともとても大切です。

たとえば、少しうまく答えられなかったとしても、殆どの人は合格してます。

逆に、完璧に答えられたからといって、絶対に問題ないという保証にもならないんです。

このテストは、あくまで「今の状態をざっくり知る」ためのもので、借りに不合格な場合であっても診断や治療の判断は専門医が行います。

気になる結果が出ても、慌てずに専門家に相談していけば大丈夫ですよ~!

③家族や周囲のサポートが重要

認知症テストを受けるとき、家族や周囲のサポートは本当に重要です。

特に高齢の方は、ひとりでテストを受けることに不安を感じることが多いです。

「終わったらお茶でもしようね!」など、ちょっとした声かけが安心感につながります。

また、テスト後も、結果を一緒に受け止めて、必要なら次のステップに進むサポートをしてあげてくださいね。

ひとりじゃないって感じられるだけで、気持ちがすごくラクになりますよ~!

まとめ|認知症テストで使われる動物の絵について知ろう

| 認知症テストで出題される動物一覧 |

|---|

| イラストパターンA:てんとう虫・ライオン・ニワトリ |

| イラストパターンB:トンボ・うさぎ・ペンギン |

| イラストパターンC:せみ・牛・クジャク |

| イラストパターンD:カブトムシ・馬・スズメ |

認知症テストに使われる動物の絵には、日常生活でよく見かける生き物たちが選ばれています。

シンプルでわかりやすいデザイン、現実に近いスタイル、そして誰にでも親しみやすい動物たちが登場することで、認知機能を自然にチェックできる仕組みになっています。

焦らずリラックスして受けること、結果に一喜一憂しないこと、そして家族や周囲のサポートを受けながら取り組むことがとても大切です。