認知症検査に向けて「絵の覚え方」を探しているあなたへ。

この記事では、「認知症 検査 絵の覚え方」というテーマで、パターン別に効果的な記憶法を詳しくご紹介しています。

ストーリー記憶法や語呂合わせ、五感を活かした覚え方など、試験が不安な方にもすぐ実践できるコツが満載!

この記事を読むことで、検査への不安がスッと軽くなり、「これならできる!」と自信を持てるはずです。

ぜひ、最後まで読んで、あなたにピッタリの覚え方を見つけてくださいね!

認知症検査で絵を覚えるコツ7選

認知症検査で絵を覚えるコツ7選について解説していきます。

それでは、順番に見ていきましょう!

①ストーリーでつなげる

絵を単体で覚えようとすると、どうしても忘れやすくなります。

そこでおすすめなのが、ストーリーでつなげる方法です。

例えば「大砲」「耳」「ラジオ」と並んでいたら、「大砲の音で耳が痛くなり、ラジオで癒された」という流れを作ってみましょう。

物語を作ると、自然と次の絵が連想できるので、かなり記憶しやすくなりますよ!

想像力を働かせて、自分なりのストーリーを考えてみてくださいね。

②語呂合わせを活用する

語呂合わせもめちゃくちゃ効果的な覚え方です!

たとえば「トンボ」「うさぎ」「トマト」なら、「トンウサトマ」とリズムよく覚えていきます。

短く、口に出しやすい語呂を作ると、何度も唱えるだけで頭に入ってきます。

「ちょっとダサいかな?」くらいの語呂でも大丈夫。覚えやすさ優先でいきましょう!

語呂を作るときは、口に出してみるのがコツですよ~。

③五感をフル活用して覚える

視覚だけじゃなく、聴覚や触覚までイメージすると、記憶力はぐっとアップします!

例えば、ラジオなら「ザザッ…」という雑音の音を思い浮かべたり。

トウモロコシなら、パリッとした手触りや、甘い香りをイメージしてみたり。

五感をフルに使うことで、脳のいろんな部分が活性化されて、覚えやすくなるんです。

どんどんリアルに想像してみてくださいね。

④情景をイメージする

情景を頭の中に描くと、より一層記憶に残ります。

例えば「ライオン」と「スカート」なら、サバンナでスカートをはいた観光客を想像する、みたいな感じです!

突飛なイメージの方が、逆に覚えやすくなるので、自由に想像しちゃってOK。

普通じゃないシーンのほうが、あとから思い出すときに役立つことも多いですよ!

面白い情景を作って楽しみながら覚えましょう~!

⑤リズムで覚える

リズムに乗せて覚えると、記憶の定着がグッと良くなります。

たとえば、歌のサビに合わせて単語を当てはめるだけでも効果あり。

童謡とか、知ってる曲に乗せるとさらに覚えやすいです。

ちょっと恥ずかしいかもしれませんが、リズムに乗るだけで不思議と忘れにくくなりますよ!

ノリノリで覚えちゃいましょう~♪

⑥声に出して反復する

声に出すのもめちゃくちゃ大事なポイント。

脳は「自分の声」で聞いた情報をより強く記憶する性質があります。

朝起きたとき、寝る前、スキマ時間に、ボソボソでもいいので唱えてみましょう。

ちょっとずつ頭に刷り込まれていきます。

音読するクセ、ぜひつけてみてくださいね~!

⑦グループ分けして整理する

たくさんの絵を一気に覚えようとすると、どうしても混乱しますよね。

そんなときは、4~5個ずつ小分けにして、グループごとに整理してみましょう。

例えば「乗り物グループ」「食べ物グループ」みたいに分けるとスッキリ覚えられます。

カテゴリごとに頭の中で引き出しを作るイメージです。

整理してから覚えると、記憶も取り出しやすくなりますよ!

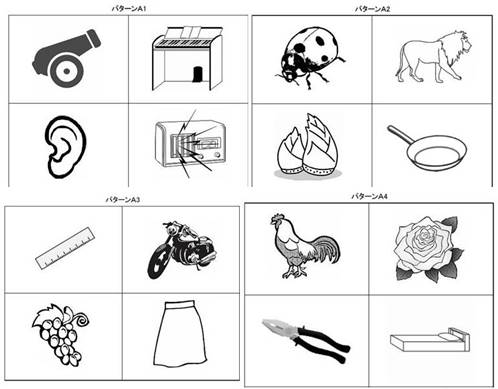

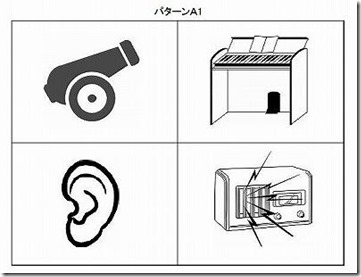

認知症検査の絵パターンAを覚える方法

- 大砲(戦いの武器)

- オルガン(楽器)

- 耳(体の一部)

- ラジオ(電気製品)

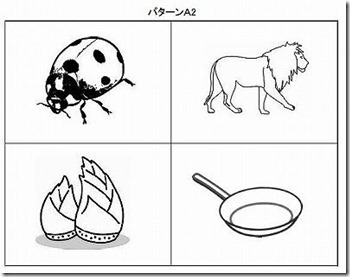

- てんとう虫(昆虫)

- ライオン(動物)

- たけのこ(野菜)

- フライパン(台所用品)

- ものさし(文房具)

- オートバイ(乗り物)

- ぶどう(果物)

- スカート(衣類)

- にわとり(鳥)

- バラ(花)

- ペンチ(大工道具)

- ベッド(家具)

認知症検査の絵パターンAを覚える方法について解説していきます。

それでは、順番にチェックしていきましょう!

①日常生活に例える

パターンAに登場する絵を、日常生活の一コマに当てはめる方法はとても効果的です。

例えば、「大砲」「オルガン」「耳」「ラジオ」なら、

「朝、大砲の音で目覚めて、隣からオルガンの音が聞こえ、耳を澄ませたらラジオからニュースが流れてきた」という感じに!

身近な体験に似たシチュエーションにすると、すっと頭に入ってきます。

イメージできるほど記憶も強くなるので、自分の日常とリンクさせて覚えてみてくださいね!

②連想ストーリーを作る

イラストを一つずつバラバラに覚えるのではなく、つなげてストーリーを作る方法がめちゃくちゃおすすめです!

例えば、「てんとう虫」「ライオン」「たけのこ」「フライパン」なら、

「庭でてんとう虫を見つけたら、ライオンの置物のそばで、たけのこを拾って、フライパンで炒めた」というストーリーにする感じです!

バラバラな絵でも、意味づけして流れを作ると自然に覚えられます。

自分だけの楽しいストーリーを作って、楽しく記憶していきましょう~!

③リスト化して目で確認する

パターンAの16個の絵を、まずはリストにして見える化しましょう。

視覚的に一覧にすることで、「これがまだ覚えられてないな」とか、「このグループはもうバッチリ!」みたいに進捗管理ができるようになります。

実際にメモ帳やノートにリストを作って、できればチェックボックスもつけると、達成感も得られてモチベアップ!

「目で確認する」って、意外と記憶にめちゃくちゃ効きますよ!

地味だけど超効果的なので、ぜひやってみてくださいね!

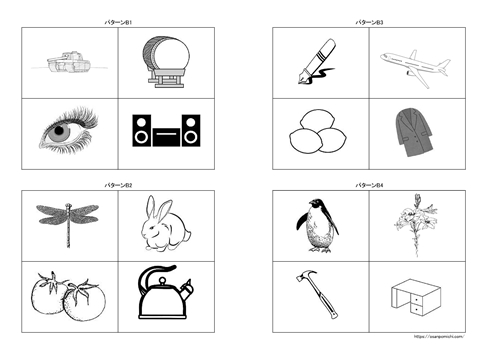

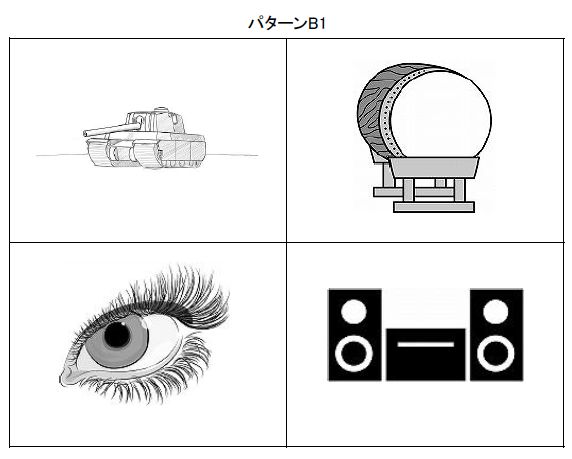

認知症検査の絵パターンBを覚えるコツ

| ヒント | パターンB | |

| 1 | 戦いの武器 | 戦車 |

| 2 | 楽器 | 太鼓 |

| 3 | 体の一部 | 目 |

| 4 | 電気製品 | ステレオ |

| 5 | 昆虫 | トンボ |

| 6 | 動物 | うさぎ |

| 7 | 野菜 | トマト |

| 8 | 台所用品 | やかん |

| 9 | 文房具 | 万年筆 |

| 10 | 乗り物 | 飛行機 |

| 11 | 果物 | レモン |

| 12 | 衣類 | コート |

| 13 | 鳥 | ペンギン |

| 14 | 花 | 百合 |

| 15 | 大工道具 | カナヅチ |

| 16 | 家具 | 机 |

認知症検査の絵パターンBを覚えるコツについて解説していきます。

それでは、順番にチェックしていきましょう!

①語呂合わせでリズムよく覚える

パターンBは、語呂合わせを使うとめちゃくちゃ覚えやすくなります!

例えば「戦車」「太鼓」「目」「ステレオ」なら、「せんたいためすて」とかリズミカルに並べて覚える感じです。

無理やりでもいいので、音の響きが気持ちいい並びを作ると、スムーズに口から出てくるようになります。

リズムに乗せると、脳も「楽しい!」と感じるので、記憶の定着がめっちゃよくなりますよ~!

オリジナルの語呂合わせをどんどん作ってみてくださいね!

②シチュエーションを設定する

語呂だけだと物足りないな~と感じたら、シチュエーション設定をプラスしてみましょう!

例えば、戦車が進軍している森で太鼓が鳴り響き、兵士たちが目をこらして遠くのステレオ音を聞く…みたいなストーリーです!

場所や状況をしっかり決めると、絵同士のつながりが強くなるので、思い出すときもスムーズになります。

森でも、キャンプ場でも、宇宙でもOK!想像力全開で自由にシーンを作ってくださいね!

楽しいシチュエーションを作れば作るほど、覚えるのも楽になりますよ!

③声に出して暗唱する

最後は王道ですが、「声に出して何度も唱える」です!

やっぱり脳って、自分の声を聞くと覚えやすいんですよね。

最初はぎこちなくてもいいので、何度も何度も声に出して読むだけで、自然に体にしみ込んでいきます。

できれば、朝と夜の2回読む習慣をつけると最高です!

小声でもいいので、できるだけたくさん口に出して覚えていきましょう~!

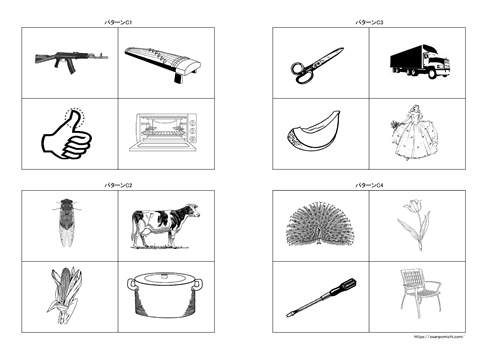

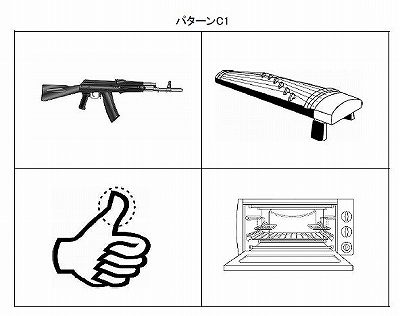

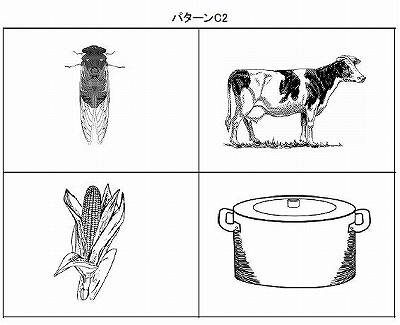

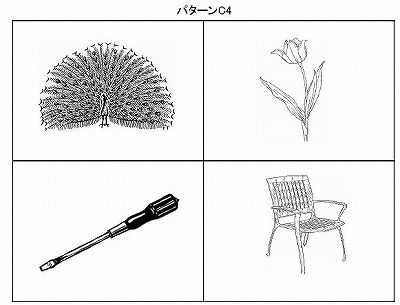

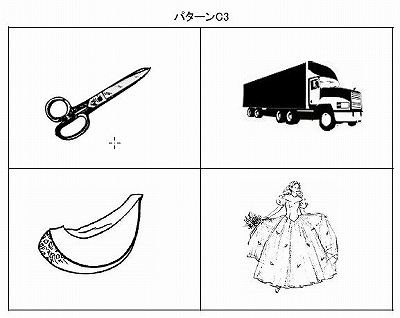

認知症検査の絵パターンCを記憶する方法

| ヒント | パターンC | |

| 1 | 戦いの武器 | 機関銃 |

| 2 | 楽器 | 琴 |

| 3 | 体の一部 | 親指 |

| 4 | 電気製品 | 電子レンジ |

| 5 | 昆虫 | せみ |

| 6 | 動物 | 牛 |

| 7 | 野菜 | トウモロコシ |

| 8 | 台所用品 | ナベ |

| 9 | 文房具 | ハサミ |

| 10 | 乗り物 | トラック |

| 11 | 果物 | メロン |

| 12 | 衣類 | ドレス |

| 13 | 鳥 | クジャク |

| 14 | 花 | チューリップ |

| 15 | 大工道具 | ドライバー |

| 16 | 家具 | 椅子 |

認知症検査の絵パターンCを記憶する方法について解説していきます。

それでは、順番に詳しく見ていきましょう!

①視覚的にストーリー化する

パターンCのイラストは、「視覚的にストーリー化」するのがめちゃくちゃ効果的です!

例えば、「機関銃」「琴」「親指」「電子レンジ」という順番なら、

「機関銃の音に驚いて廊下に走り、琴の音色が聞こえ、親指を突き指して電子レンジで温めた」みたいに映像を思い浮かべてみましょう。

頭の中でまるで映画を再生するように、場面をつないでいくとすごく覚えやすいですよ!

大げさな設定でも、変なシチュエーションでも全然OK!とにかく映像をイメージすることがポイントです!

②イメージを膨らませる

覚えたいイラスト一つ一つに、イメージを膨らませるとさらに記憶に残りやすくなります。

例えば「セミ」だったら、ミンミン鳴く音や、真夏の暑さ、木にとまる姿まで想像する感じです!

「牛」なら、もこもこした毛並み、のんびりした表情、草をもぐもぐ食べる様子を想像してみましょう。

イメージを広げれば広げるほど、脳に定着しやすくなります!

ちょっとオーバーなくらい膨らませて想像してOKですよ~!

③五感を意識して覚える

視覚だけじゃなく、五感(視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚)をフルに使って覚えると超強力です!

例えば「ドライバー」なら、金属のひんやりした感触や、ネジを締めるときの「キュッ」という音をイメージします。

「メロン」なら、甘~い香り、ジュワッと広がる味わいを想像すると◎。

五感で感じた情報は、脳に深く刻まれるので、普通に覚えるよりずっと記憶に残りやすくなります。

ぜひ、五感フル活用でチャレンジしてみてくださいね!

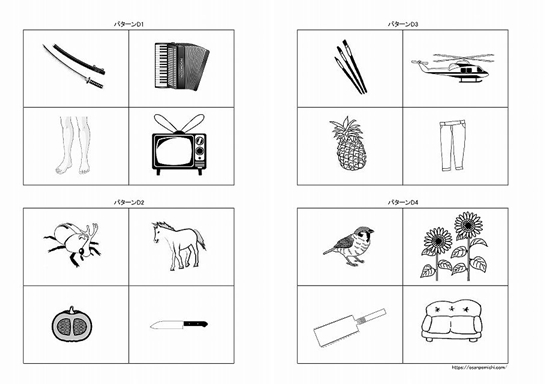

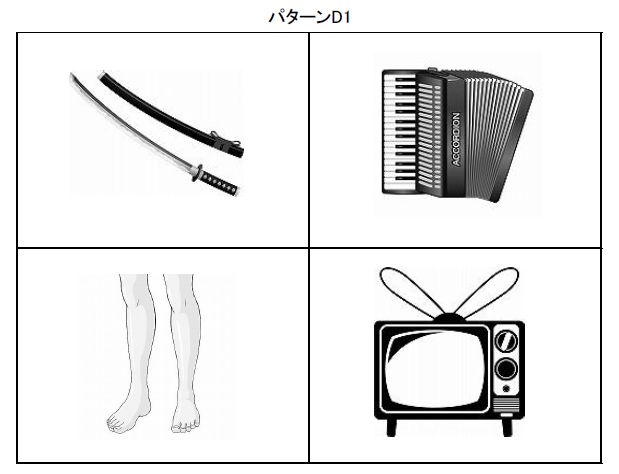

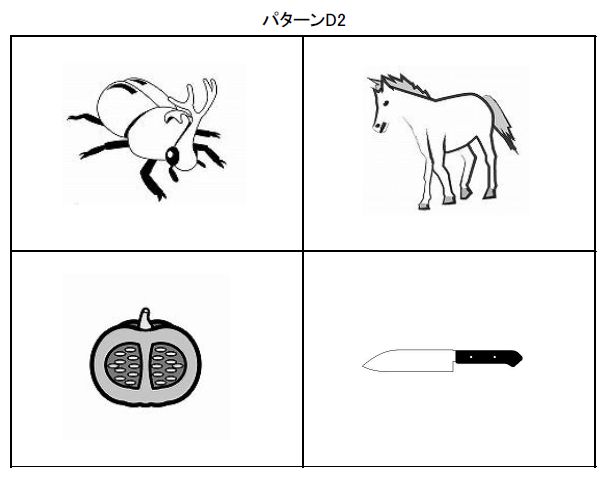

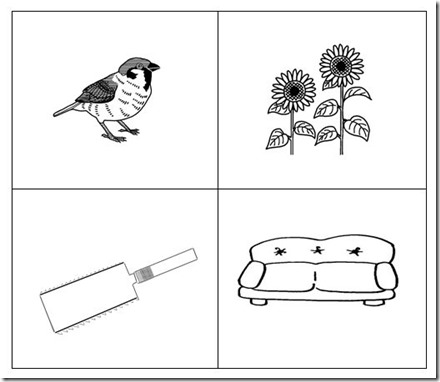

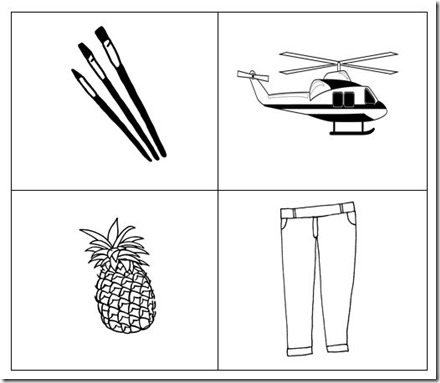

認知症検査の絵パターンDをスムーズに覚えるには

| ヒント | パターンC | |

| 1 | 戦いの武器 | 刀 |

| 2 | 楽器 | アコーディオン |

| 3 | 体の一部 | 足 |

| 4 | 電気製品 | テレビ |

| 5 | 昆虫 | カブトムシ |

| 6 | 動物 | 馬 |

| 7 | 野菜 | カボチャ |

| 8 | 台所用品 | 包丁 |

| 9 | 文房具 | 筆 |

| 10 | 乗り物 | ヘリコプター |

| 11 | 果物 | パイナップル |

| 12 | 衣類 | ズボン |

| 13 | 鳥 | スズメ |

| 14 | 花 | ひまわり |

| 15 | 大工道具 | ノコギリ |

| 16 | 家具 | ソファー |

認知症検査の絵パターンDをスムーズに覚えるにはについて解説していきます。

順番に解説していきますね!

①日常シーンに落とし込む

パターンDは、身近な日常シーンに落とし込むことでグッと覚えやすくなります!

たとえば、「刀」「アコーディオン」「足」「テレビ」という並びなら、

「祖父が刀を磨きながらアコーディオンを弾いている。孫が裸足で走り回り、その間テレビでは昆虫番組が流れている」といった具合です。

自然な日常の流れに絵を溶け込ませることで、スムーズに記憶できるようになります。

自分の生活に当てはめたり、家族とのシーンを想像したりして、楽しく覚えてくださいね!

②まとめてセットで覚える

16個全部を一気に覚えようとするとパンクしそうですが、安心してください。

コツは「まとめてセットで覚える」ことです!

例えば「刀」「アコーディオン」「足」「テレビ」までをひとまとめにして、1つのエピソードにします。

次に「カブトムシ」「馬」「カボチャ」「包丁」でまた一つのシーンを作る、という感じですね。

小さなかたまりをいくつも覚えていくと、最後には自然に全体がつながっていきますよ!

③身近なモノと結びつける

パターンDに出てくる絵は、身近なモノが多いので、どんどん自分の体験に結びつけちゃいましょう!

例えば、「ひまわり」なら、夏に見たあのひまわり畑を思い出して。

「ズボン」なら、お気に入りのズボンを履いた日のことをイメージして。

身近なモノにリンクさせることで、「これ知ってる!」という安心感が生まれ、記憶の定着率が一気にアップします!

どんどん自分のエピソードとリンクさせて覚えていきましょう~!

まとめ|認知症検査の絵を覚えるコツを身につけて安心しよう

認知症検査に向けて、絵を覚えるのが不安に感じる方も多いと思います。

でも、コツをつかめば、覚える作業もずっと楽しくなりますよ!

今回ご紹介したストーリー化や語呂合わせ、五感を使ったイメージ法を取り入れて、焦らず一つずつ取り組んでいきましょう。

早めに準備を始めることで、当日も落ち着いて検査に臨めるようになります。