運転免許更新時に避けては通れない「認知機能検査」。

とくに75歳以上の方にとっては、「問題が覚えられなかったらどうしよう…」と不安になる方も多いですよね。

でも大丈夫。認知機能検査には、実は決まったパターンの問題があり、事前にしっかり練習すれば十分に合格ができます。

この記事では、全64枚のイラストを使った問題の内容や覚え方、そして無料で使える練習教材など、すぐに始められる対策方法を詳しく紹介しています。

ストーリー記憶法や語呂合わせのコツもバッチリ解説していますので、「これなら覚えられそう!」と思えるきっかけになるはずですよ。

不安を自信に変えて、安心して本番に臨めるようにしていきましょう。

認知機能検査問題集を無料で活用する方法

認知機能検査問題集を無料で活用する方法について解説します。

それでは、順番に見ていきましょう。

①認知機能検査とは何か

認知機能検査とは、75歳以上の高齢ドライバーが運転免許を更新する際に受ける検査の一つです。

この検査では、記憶力や判断力が一定の水準にあるかどうかをチェックします。

特に「手がかり再生」「時間の見当識」の2項目を中心に評価されます。

簡単に言うと「何を見せられたか覚えているか」「今日は何日か」などを問われるわけですね。

検査結果によっては、追加の高齢者講習や再検査が必要になることもあるので、事前の準備がとても大切なんです。

②どんな問題が出るのか

実際の認知機能検査では、まず「これから16枚の絵を見せますので覚えてください」と言われ、イラストが次々に提示されます。

そのあとに介入課題が挟まれて、これは、多くの数字が記載された紙に対して「1と7に斜線を引くように」と指示され、短時間で数字を見分ける課題です。

試験の点数には関係ありませんので、適当にやりながら16枚のイラストでも思い出す時間にしましょう!

最後に「さっき見せた絵を思い出してください」と問われます。

続いて、「今日は何年何月何日ですか?」といった時間の見当識問題が出題されます。

つまり、記憶の保持力や注意力が問われる内容になっているわけです。

この流れをあらかじめ知っておくと、心構えができて安心できますよ。

③無料で練習できる方法は?

「お金をかけずに練習したい!」という方に朗報です。

現在では、無料で使える認知機能検査の問題集や練習ツールがたくさんあります。

たとえば、PDF形式でダウンロードできる問題集や、YouTubeで実際の出題形式を体験できる動画など。

スマートフォン用のアプリも登場していて、スキマ時間で手軽に取り組めるのが魅力です。

「あれ?意外と覚えられるかも!」と感じられる練習方法ばかりなので、ぜひ試してみてくださいね。

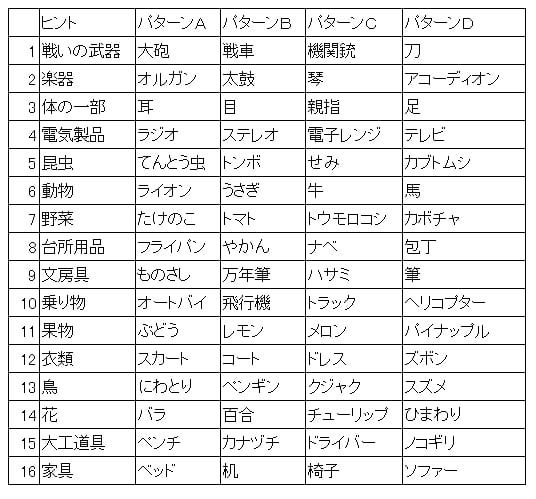

④出題される全64イラストとは?

実は、認知機能検査に出題される絵には決まった64種類があるんです。

これらは「A〜D」までの4つのパターンに分類されており、1回の検査で使われるのは1パターンだけ。

たとえば「Aパターン」には「大砲・耳・ライオン」など、「Bパターン」には「戦車・目・ペンギン」などが含まれます。

あらかじめその絵を全部知っておくだけでも、「あ、これ見たことある!」という安心感につながりますよ。

このあとの章では、それぞれのパターン別に詳しい覚え方を紹介していきますので、ぜひチェックしてくださいね。

⑤本番で焦らないためのコツ

どんな検査でもそうですが、本番になると緊張して頭が真っ白になることってありますよね。

そんなときのために、日頃から少しずつ慣れておくことが大切です。

「1日1パターン」「寝る前に5分だけ復習」といったふうに、無理のないペースで取り組んでください。

また、イラストをストーリー形式で覚えると、より記憶に残りやすくなります。

実際にその場面を想像しながらイメージトレーニングするのも効果的ですよ。

パターン別に覚える!認知機能検査の絵64種の覚え方

パターン別に覚える!認知機能検査の絵64種の覚え方について解説します。

それでは、パターンごとの覚え方を詳しく見ていきましょう!

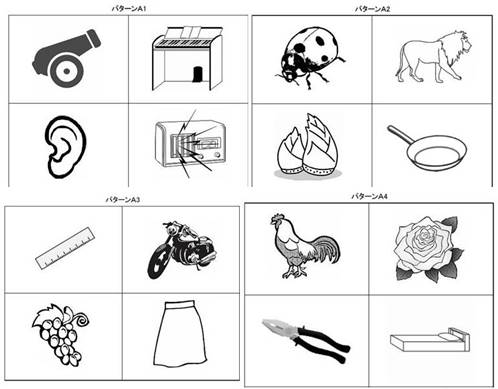

①パターンAのイラストと覚え方

パターンAで使われるイラストは以下の16種類です。

「大砲」「オルガン」「耳」「ラジオ」「てんとう虫」「ライオン」「たけのこ」「フライパン」「ものさし」「オートバイ」「ぶどう」「スカート」「にわとり」「バラ」「ペンチ」「ベッド」

このセットを覚えるコツは、物語にしてつなげていくこと。

たとえば、ある朝、大砲の音で目が覚めたあなた。隣からオルガンの音が聞こえ、耳を澄ませてみるとラジオも鳴り始めた。

窓の外にはてんとう虫が飛んでいて、ライオンのTシャツを着て朝ごはんのたけのこ料理をフライパンで作る。

その後、ものさしで時間を測り、オートバイでぶどう畑へGO!

風にスカートが揺れ、にわとりが庭を走り、バラが咲く庭でペンチを使って修理したら、夜はベッドでおやすみ。

物語の中にイラストを入れ込むことで、より鮮明に記憶に残りやすくなりますよ!

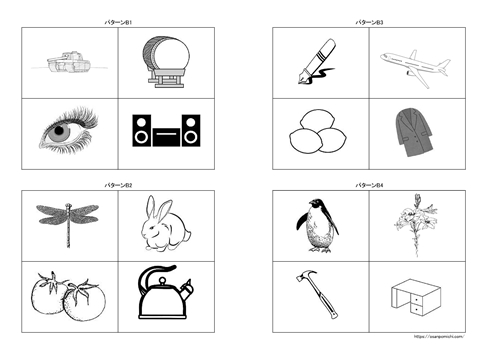

②パターンBのイラストと記憶術

続いてパターンB。出題される絵はこちらです。

「戦車」「太鼓」「目」「ステレオ」「トンボ」「うさぎ」「トマト」「やかん」「万年筆」「飛行機」「レモン」「コート」「ペンギン」「百合」「カナヅチ」「机」

これもストーリーと語呂合わせを組み合わせるのがおすすめです。

例としてこんなお話にしてみましょう。

戦車が進む中、太鼓の音が鳴り響く。兵士が目を見開いてステレオの音を探ると、トンボとうさぎが森でじゃれ合っていた。

その横ではトマトが実っていて、やかんでお湯を沸かしながら手紙を書くために万年筆を取り出す。

空には飛行機が飛び、昼食にはレモンを添えて。寒くなってコートを着て動物園へ行くとペンギンが登場!

百合の咲く道を歩いて、作業小屋ではカナヅチが「カンカン」と鳴って、最後は机で一息。

日常の風景に落とし込むと、自然と覚えやすくなりますよ〜!

③パターンCのストーリー記憶法

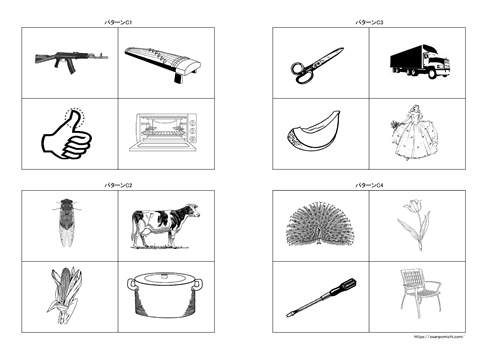

パターンCの16枚はこちらです。

「機関銃」「琴」「親指」「電子レンジ」「セミ」「牛」「トウモロコシ」「ナベ」「ハサミ」「トラック」「メロン」「ドレス」「クジャク」「チューリップ」「ドライバー」「椅子」

ストーリー記憶法がここでも活躍します。

機関銃の音で飛び起きた朝。廊下の奥から琴の音が聞こえ、親指が腫れていたので電子レンジで温める。

セミの声を聞きながら、牛が草を食べる風景を眺め、畑ではトウモロコシがたっぷり。

収穫した野菜をナベで煮込み、ハサミで仕込みをし、料理をトラックに積んで出発。

市場でメロンとドレスを買って、クジャクの羽を飾りに添える。

帰り道はチューリップ畑を抜け、ドライバーで椅子を修理して一日終了。

五感を使って想像すると、さらに定着度がアップしますよ!

④パターンDのコツと工夫

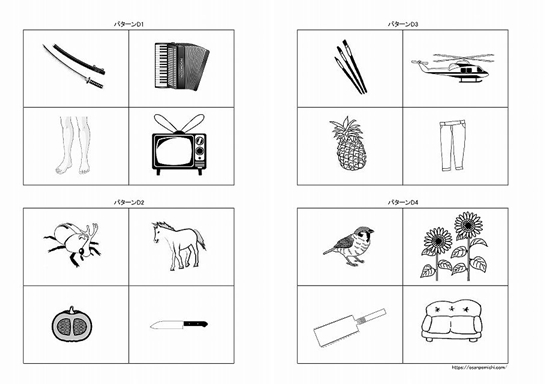

最後はパターンDです。

「刀」「アコーディオン」「足」「テレビ」「カブトムシ」「馬」「カボチャ」「包丁」「筆」「ヘリコプター」「パイナップル」「ズボン」「ひまわり」「ノコギリ」「ソファー」

こちらもストーリー仕立てでイメージしましょう。

祖父が刀を研ぎながらアコーディオンを演奏、裸足で庭を走る孫の足は泥だらけ。

リビングのテレビではカブトムシと馬の番組が放送中。キッチンでは母がカボチャを包丁で切っている。

弟が筆で絵を描く中、空からはヘリコプターの音が…。

昼食にパイナップル、ズボンを履いてひまわり畑を抜け、木工教室でノコギリを使って椅子を作る。

夜はソファーでくつろいで、一日の思い出を振り返る…といった感じですね!

実際の風景や音、手触りなどを意識して思い浮かべると、記憶がグッと鮮明になりますよ〜。

今すぐ始められる!無料で使える認知機能検査対策ツール5選

今すぐ始められる!無料で使える認知機能検査対策ツール5選を紹介します。

では、それぞれのツールの特徴や使い方を詳しく見ていきましょう!

①PDFダウンロード教材

まずは手軽に始められるのが、PDF形式で配布されている無料教材です。

ネット上で「認知機能検査 問題集 PDF 無料」と検索すると、実際の検査形式に近い問題がまとまった教材が見つかります。

こちらからダウンロードして使ってください。

印刷して使えるので、スマホやパソコンが苦手な方でも安心して利用できます。

自宅で家族と一緒に練習できる点も大きな魅力ですね。

空いた時間に何度も繰り返してみることで、自然と記憶力が鍛えられていきますよ!

②YouTubeの解説動画

YouTubeにもたくさんの対策動画がアップされています。

特におすすめなのは、「実際の試験と同じように16枚のイラストを提示し、後で答えさせる」形式の模擬動画。

音声つきなので、耳からの情報も使って覚えやすいです。

中には高齢者向けにわかりやすく解説されているものもあり、動画のコメント欄には「これで合格できた!」という声も多数あります。

移動中や家事の合間に視聴できるのも嬉しいポイントですね。

③スマホアプリの活用

スマホをお持ちの方なら、アプリの活用もおすすめです。

「認知機能検査」や「記憶力トレーニング」と検索すると、無料で使えるアプリが多数見つかります。

ゲーム感覚で繰り返し練習できるため、飽きずに取り組めるのが魅力。

毎日のスキマ時間を活かして、記憶の定着をはかりましょう。

アプリによってはスコア記録機能もあるので、上達度をチェックできてモチベーション維持にも効果的ですよ〜!

④認知症テストの実際の流れ

最後に紹介するのは、認知症テストでの試験のながれのサイトです>>>。

「認知機能検査 模擬 試験 無料」と検索すると、さまざまなシミュレーションサイトが出てきます。

実際の出題形式と同じ順番で、時間を計りながら練習できるのが最大のメリット。

自分の弱点を見つけやすく、繰り返すたびに自信がついていきます。

パソコンやスマホで手軽にアクセスできるので、思い立ったその日からでも始められますよ!

認知機能検査でよくある失敗と対策

認知機能検査でよくある失敗と対策についてまとめます。

本番で「しまった…!」とならないように、失敗パターンとその対策をしっかり押さえておきましょう。

①記憶できない不安にどう対処?

「絵がまったく覚えられない…」と感じてしまうこと、ありますよね。

でも安心してください、それは誰でも最初は同じです。

重要なのは、“最初から完璧を目指さないこと”なんです。

まずは「16枚のうち半分だけでも思い出せたらOK」と気楽に構えるのがポイント。

繰り返し練習することで、自然と覚えられるようになりますよ。

また、語呂合わせやストーリー記憶法など、自分に合った覚え方を見つけるとグンとラクになります。

②当日緊張しないための準備

本番当日は、緊張して頭が真っ白になりがちです。

それを防ぐには、「見慣れた問題を事前に何度も繰り返しておく」ことが大切。

実際の検査はだいたい決まった形式で出題されるので、事前に流れを知っておくだけでかなり安心できます。

当日は、深呼吸をして、ゆっくり落ち着いて答えることが大事ですよ。

朝ごはんをきちんと食べて、水分補給をしておくことも忘れずに!

③視覚・聴覚の工夫で覚えやすく

「見ただけでは覚えられない…」という方は、五感をフル活用するのがおすすめです。

たとえば、絵を見ながら声に出して読み上げると、視覚と聴覚の両方を使うことになり記憶が定着しやすくなります。

さらに、絵に合わせたジェスチャーを加えると、体の動きとも連動してより効果的。

自分の声で繰り返し確認するのもすごく有効ですよ。

とにかく「頭だけ」で覚えようとせず、目・耳・口・手を使ってみましょう!

④間違えた問題の復習法

一度間違えた問題って、意外と印象に残るものです。

だからこそ、「間違いを放置せず、その場で復習」することが大切です。

まずは、なぜ思い出せなかったのかを振り返ってみてください。

「似た絵と混同した」「流れを忘れていた」など、原因が見えてくるはず。

その上で、別の角度から覚え直す工夫をしてみましょう。

たとえば、「オートバイでぶどう畑へ→風でスカートが気になった」と、絵をつなげる新しいストーリーを作るだけで効果は抜群!

失敗は“チャンス”と思って前向きに取り組んでくださいね。

認知機能検査は怖くない!前向きに取り組むヒント

認知機能検査は怖くない!前向きに取り組むヒントをご紹介します。

検査という言葉だけで不安になる方も多いですが、少し見方を変えるだけで気持ちはぐっと軽くなりますよ。

①年齢を理由にあきらめない

「もう歳だから覚えられないかも…」と思っていませんか?

でも、年齢と記憶力はイコールではありません。

脳は年を重ねても鍛えればちゃんと成長しますし、ゆっくりじっくり覚えればOKなんです。

あきらめずにコツコツ取り組むことが、何よりの近道です。

自分のペースで、焦らずに続けていきましょう。

②楽しんで記憶力を鍛える方法

記憶のトレーニングって、つい「難しそう」「面倒くさい」と思ってしまいがちですが…

ゲーム感覚で取り組めば、意外と楽しいんです!

たとえば、イラストを使って物語を作ったり、家族でクイズ形式にしたり。

笑いながら記憶することが、何よりのトレーニングになります。

「楽しい!」と思えれば、続けることが苦じゃなくなりますよ~!

③家族と一緒に取り組むメリット

一人で黙々と覚えるより、家族や友人と一緒に取り組む方が効果的です。

誰かと声に出し合いながらやることで、記憶の定着も早くなりますし、なにより安心感が違います。

「今日は何の絵だった?」なんて会話も、自然と脳を刺激してくれます。

日常の中で、ちょっとしたコミュニケーションのきっかけにもなりますよ。

家族の支えが、何よりのパワーになります。

まとめ|認知機能検査問題集を無料で活用するポイント

認知機能検査は、きちんと準備さえすれば決して怖いものではありません。

とくに出題されるイラストは毎回同じパターンの中から出るため、事前に知っておくことが大きな武器になります。

覚え方に工夫をこらしたり、無料の教材やツールを活用することで、誰でも確実に記憶力を伸ばしていくことができます。

「忘れるのが怖い」と不安になる前に、「覚えるためにどうすればいいか?」を考えて、今からコツコツ取り組んでみてください。

記事内で紹介したようなストーリー記憶法やアプリの活用、模擬試験などを使えば、きっと自信がついてきますよ。

信頼性の高い情報として、以下のような参考サイトもあわせてご確認ください。