認知機能検査で出題される「イラスト問題」は、事前にパターンを知っておくだけで対策がぐっと楽になります。

この記事では、高齢者の免許更新時に実施される認知機能検査の「イラスト記憶」のパターン4種類を無料でチェックできる方法と、その覚え方のコツを詳しく解説します。

「イラストがなかなか覚えられない…」「似たような絵がごっちゃになる…」そんなお悩みを持つ方に向けて、実際の問題を元にわかりやすくまとめました。

この記事を読めば、検査本番でもあわてずに答えられる自信がつきますよ。

ぜひ最後まで読んで、無理なく合格ラインを目指してくださいね。

認知機能検査イラストパターン4種を一覧でチェック

認知機能検査イラストパターン4種を一覧でチェックします。

それでは、4つのパターンを詳しく紹介していきますね。

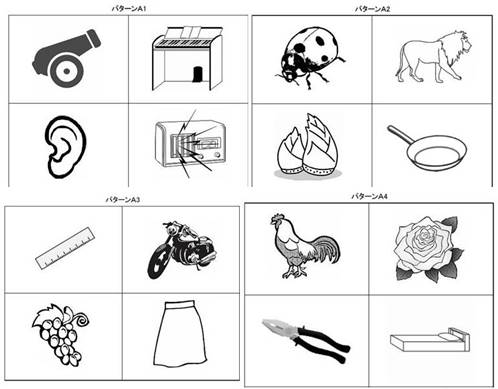

①パターンAのイラストとジャンル

パターンAでは、ジャンルごとに以下のようなイラストが登場します。

| ジャンル | イラスト名 |

|---|---|

| 戦いの武器 | 大砲 |

| 楽器 | オルガン |

| 体の一部 | 耳 |

| 電気製品 | ラジオ |

| 昆虫 | てんとう虫 |

| 動物 | ライオン |

| 野菜 | たけのこ |

| 台所用品 | フライパン |

| 文房具 | ものさし |

| 乗り物 | オートバイ |

| 果物 | ぶどう |

| 衣類 | スカート |

| 鳥 | にわとり |

| 花 | バラ |

| 大工道具 | ペンチ |

| 家具 | ベッド |

初見で見たときに「何の絵だろう?」とならないよう、事前にパターンを見ておくと安心ですよ。

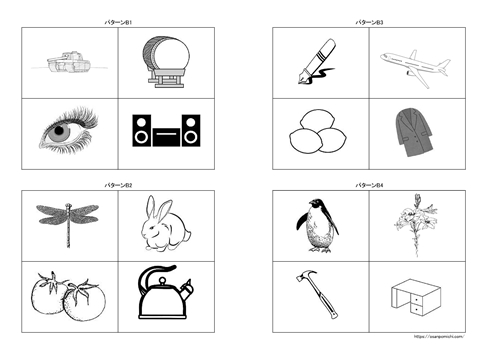

②パターンBのイラストとジャンル

続いて、パターンBの構成です。

| ジャンル | イラスト名 |

|---|---|

| 戦いの武器 | 戦車 |

| 楽器 | 太鼓 |

| 体の一部 | 目 |

| 電気製品 | ステレオ |

| 昆虫 | トンボ |

| 動物 | うさぎ |

| 野菜 | トマト |

| 台所用品 | ヤカン |

| 文房具 | 万年筆 |

| 乗り物 | 飛行機 |

| 果物 | レモン |

| 衣類 | コート |

| 鳥 | ペンギン |

| 花 | ユリ |

| 大工道具 | カナヅチ |

| 家具 | 机 |

こちらもそれぞれのジャンルを意識しておくと、覚えやすくなりますね。

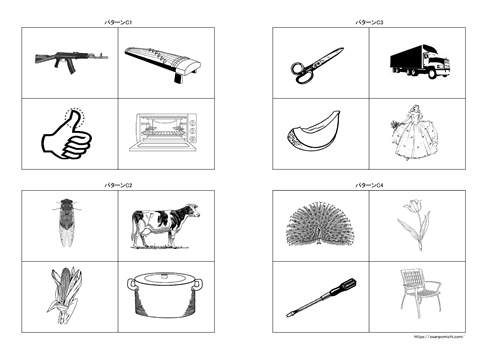

③パターンCのイラストとジャンル

パターンCの内容を確認していきましょう。

| ジャンル | イラスト名 |

|---|---|

| 戦いの武器 | 機関銃 |

| 楽器 | 琴 |

| 体の一部 | 親指 |

| 電気製品 | 電子レンジ |

| 昆虫 | セミ |

| 動物 | 牛 |

| 野菜 | トウモロコシ |

| 台所用品 | ナベ |

| 文房具 | ハサミ |

| 乗り物 | トラック |

| 果物 | メロン |

| 衣類 | ドレス |

| 鳥 | クジャク |

| 花 | チューリップ |

| 大工道具 | ドライバー |

| 家具 | イス |

和風なモチーフも登場するので、文化的背景で連想して覚えるのも手ですよ~。

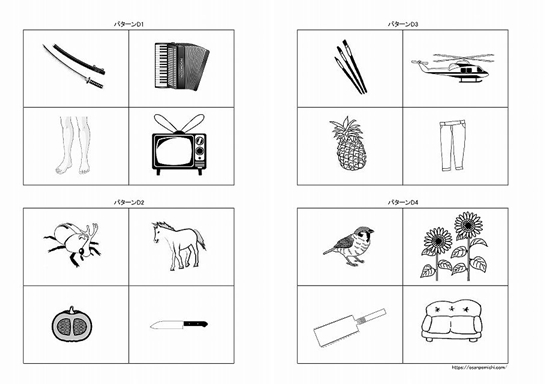

④パターンDのイラストとジャンル

最後にパターンDを見ていきましょう。

| ジャンル | イラスト名 |

|---|---|

| 戦いの武器 | 刀 |

| 楽器 | アコーディオン |

| 体の一部 | 足 |

| 電気製品 | テレビ |

| 昆虫 | カブトムシ |

| 動物 | 馬 |

| 野菜 | カボチャ |

| 台所用品 | 包丁 |

| 文房具 | 筆 |

| 乗り物 | ヘリコプター |

| 果物 | パイナップル |

| 衣類 | ズボン |

| 鳥 | スズメ |

| 花 | ひまわり |

| 大工道具 | ノコギリ |

| 家具 | ソファー |

Dパターンは身近なモノが多いので、日常の中で見かけたときに思い出す練習をしてみてくださいね!

高齢者の認知機能検査に出るイラスト対策7選

高齢者の認知機能検査に出るイラスト対策7選を紹介します。

- ①全64種類のイラストパターンを把握する

- ②ジャンルごとに分類して記憶する

- ③A〜Dのパターンごとに特徴をつかむ

- ④PDFで配布されている公式資料を見る

- ⑤本番と同じ条件で模擬試験をしてみる

- ⑥ヒントあり・なしの得点配分を理解する

- ⑦サプリや工夫で記憶力をサポートする

それぞれのポイントを詳しく解説していきますね。

①全64種類のイラストパターンを把握する

認知機能検査で使われるイラストは、パターンA〜Dの4種類に分かれていて、それぞれに16個ずつのイラストが登場します。

つまり、全部で64種類のイラストがあり、本番ではこのどれかのパターンが出題されるという仕組みなんです。

そして重要なのが、この64個のイラストは「警察庁の公式資料」としてPDFで公開されているという点。

出題はこの中からしかされないので、事前にすべてのイラストを見て覚えておくことが対策として超重要なんですよね。

「もしかしたら新しい問題が出るかも…」みたいな心配は一切いらないので、むしろこの64個を網羅することに集中すればOKです。

イラストは分かりやすく描かれていますが、例えば「スカート」と「ドレス」や、「刀」と「ペンチ」みたいにジャンルが似ているものもあるので、見分けポイントも一緒に押さえておくといいですよ~!

②ジャンルごとに分類して記憶する

64種類のイラストは、16のジャンルに分類されていて、それぞれのパターンで同じジャンルの別の絵が使われているんです。

このジャンル分けを活用することで、記憶の負担をグッと減らすことができるんですよ。

たとえば、「戦いの武器」「動物」「果物」「文房具」など、同じテーマで複数のイラストが登場するので、ジャンル単位でまとめて記憶すれば、よりスムーズに思い出せるようになります。

具体的には、「動物」であればライオン、うさぎ、牛、馬のようにジャンル内で分類しながら、「果物」ならぶどう、レモン、メロン、パイナップル…というように連想ゲーム感覚で覚えるのがコツ!

さらに、「家の中にあるもの」「自然のもの」「乗り物」など、より大きなカテゴリでグルーピングしてもOK。自分が覚えやすい分類で整理することで、記憶力が爆上がりしますよ~!

③A〜Dのパターンごとに特徴をつかむ

イラストはパターンA〜Dに分かれていますが、実はこの4パターンにはちょっとした“クセ”や“特徴”があるんです。

まず大前提として、すべてのパターンには同じ16ジャンルが登場します。ジャンルの順番も基本的には変わりません。

たとえば1枚目のジャンルは「戦いの武器」「楽器」「体の一部」「電気製品」など、2枚目は「昆虫」「動物」「野菜」「台所用品」…といった流れです。

つまり、どのパターンが出ても「ジャンルの位置」は同じなので、覚えるときも順番を意識しておくとグンと定着力が上がるんですよね。

それに加えて、パターンごとに「似たジャンルの中でも紛らわしい絵」が出題されることもあります。例えば、「文房具」では、ものさし、万年筆、ハサミ、筆など、形が似ているアイテムが並んでいます。

それぞれのパターンのイラストを事前に見比べて、どこが違って見えるか?を研究しておくだけでも、記憶の精度がグッと上がりますよ!

④PDFで配布されている公式資料を見る

認知機能検査で使われるイラストは、警察庁の公式サイトからPDF形式で公開されています。

これは本当にありがたいことで、事前に出題範囲が100%分かるというのは、他の試験ではなかなか無いレベルの親切さなんですよね。

しかも、このPDFはA〜Dパターンのすべてのイラストがまとめられていて、完全に本番と同じ形式で表示されています。

プリントアウトして何度も見直したり、ご家族と一緒に「これは何の絵だったっけ?」とクイズ形式で練習したりするのもおすすめ!

リンク先は警視庁の公式PDFページです。

この資料を手元に置いて、スキマ時間で繰り返し見るだけでも、かなりの記憶強化になりますよ~!

⑤本番と同じ条件で模擬試験をしてみる

イラストをただ見るだけじゃなくて、本番と同じ条件で「模擬試験」をしてみるのがすごく効果的なんです。

実際の検査では、4枚のイラストを見る時間は1分だけ、そして2組目のイラストと進みます。

そのあとに別の課題が入ってから、記憶していたイラストを何も見ずに書き出す流れになっています。

つまり、「記憶→忘れさせる→思い出す」っていうプロセスがあるわけで、ただ覚えるだけでは太刀打ちできないんですよね。

そこでおすすめなのが、スマホのタイマーで1分間の制限をつけながらイラストを見る練習。

その後、5分ほど別の作業(例えば新聞を読むとか、テレビを見るとか)をしてから、思い出して紙に描くようにしてみてください。

これを何度も繰り返すことで、本番での緊張状態でもしっかり思い出せるようになりますよ~!

⑥ヒントあり・なしの得点配分を理解する

認知機能検査では、イラストを思い出す力に応じて得点が変わる仕組みになっています。

まず「ヒントなし」で思い出せた場合は高得点。「ヒントあり」だと少し点数が下がるというルールです。

具体的には、ノーヒントで思い出せると1問あたり5点、ヒントがある場合は1問あたり2.5点になります。

つまり、イラスト16問すべてをノーヒントで正解できれば、80点の高得点が狙えるということ。

でも現実的には全問ノーヒントは難しいので、「10問ノーヒントで、残りはヒントあり」みたいにバランスよく取れるとベストです。

この得点構成を理解しておくと、「あと何問覚えれば合格圏内か」が見えてくるので、勉強のモチベーションも上がりますよ〜!

⑦サプリや工夫で記憶力をサポートする

最後に、イラスト対策とあわせて取り入れておきたいのが、記憶力を支えるサポート方法です。

まずは定番の「青魚系のDHA・EPA」や「イチョウ葉エキス」を含んだサプリメント。

これらは血流を良くしたり、脳内の神経伝達をスムーズにしてくれる働きがあると言われていて、認知症予防にも効果が期待されています。

サプリは薬ではないので即効性はないですが、日常的に摂取することでじわじわと効いてくるタイプ。継続が大事ですね。

さらに、日常生活の工夫も超重要!

たとえば、日記を書くことで記憶をアウトプットする習慣をつけたり、散歩しながら周囲のものを記憶して後で思い出す「脳トレウォーキング」もおすすめ。

ご家族と一緒にイラストの名前を当てっこする「クイズ遊び」なんかも、楽しくて脳がどんどん活性化しますよ!

ちょっとした工夫と、無理のないサポートを続けることが、結果的に一番の近道になるんです〜!

覚えるコツ5つ|イラスト記憶が苦手な人向け

覚えるコツ5つ|イラスト記憶が苦手な人向けの方法をご紹介します。

順番に紹介していきますね。

①視覚と連動させて記憶する

イラスト記憶が苦手な人にまず試してほしいのが、「視覚と連動させて記憶する」方法です。

人間の脳は文字よりも画像のほうが記憶に残りやすいと言われています。

だからこそ、イラストをただ「見る」のではなく、「イメージとして焼きつける」ように意識すると効果がグッとアップするんですよね。

たとえば、イラストを見ながら「このヘリコプターは赤色で、プロペラが回ってるところ」といったように、色や動きを想像してみると、記憶に深く残ります。

また、イラストを手でなぞったり、紙に描いてみることで視覚と運動感覚が連動し、記憶が定着しやすくなるのも大きなポイント!

とくに高齢の方は、「視覚+動作+声に出す」の三位一体で覚えると、ぐっと思い出しやすくなりますよ~!

②物語のようにつなげて覚える

イラストをひとつひとつバラバラに覚えるのって、けっこう大変ですよね。

そんなときは「物語法(ストーリーメソッド)」を使って、イラスト同士をつなげて覚えるのが超おすすめ!

たとえば、パターンAの一部「大砲→オルガン→耳→ラジオ」という並びを使って物語を作るなら、こうなります。

『戦場で大砲がドーンと鳴ったあと、教会のオルガンが静かに響き渡った。それを耳で聞いた兵士は、すぐにラジオで戦況を確認した』…みたいなストーリーです。

ちょっと変でも、意味が飛んでてもOK!脳は「おもしろい」「ちょっと変」をよく覚えてくれるんですよね。

この方法は記憶術の専門家も取り入れているし、実際にやってみると驚くほど記憶に残ります。

最初は難しく感じても、何度か試すうちにどんどん慣れてきますよ~!

③書いて口に出して何度も復習

イラストの記憶は、見るだけではなかなか定着しません。

覚えたつもりでも、いざ思い出そうとすると「あれ?なんだっけ?」となることも多いですよね。

そんなときに効果的なのが、「書いて」「口に出して」「何度も繰り返す」こと。

たとえば、覚えたイラストを紙に書き出してみて、「これは大砲、これはオルガン…」と声に出しながら確認していく。

さらに、「書く→話す→見る」の3ステップを何度も繰り返すと、記憶がどんどん定着していきます。

人の記憶は“使えば使うほど”強くなるので、ただ眺めているだけよりも、アウトプットの回数を意識して増やしていくことが超重要!

特に高齢者の方には、「声に出す」ことが脳の活性化につながるので、ぜひ試してみてくださいね。

④1日1パターンずつ覚える

一気に全部覚えようとすると、逆に混乱してしまうことってありますよね。

そんなときにおすすめなのが、「今日はパターンA、明日はパターンB」と、1日1パターンずつに絞って覚える方法です。

この方法の良いところは、集中力を分散させずに、その日のうちに1パターンにしっかり取り組めること。

たとえば、朝にイラストを見て、昼に紙に書き出して、夜にもう一度復習…というように、1日を通して何度も触れることで、記憶が定着しやすくなります。

しかも、4日あれば全パターンを一巡できますから、週に2回繰り返せば1週間でかなりの練習量になります!

こうやって「分けて覚える」戦略を使うと、ムリなくムダなく、効果的に記憶を積み重ねていけますよ~!

⑤紛らわしい絵を重点チェック

最後のポイントは、どうしても間違えやすい「紛らわしい絵」に注目することです。

認知機能検査のイラストの中には、似たような形やテーマの絵がいくつか混じっているんですよね。

たとえば「戦車」と「目」、「トンボ」と「やかん」、「レモン」と「カナヅチ」など、意外な組み合わせが見た目で混同しやすくなっています。

このような絵は、特徴をしっかり把握しておくことが大切。

たとえば、戦車はキャタピラが特徴、目は楕円形で瞳がある。トンボは羽が4枚、やかんには取っ手と注ぎ口がある…といったように、それぞれの“違い”を説明できるようにしましょう。

また、「自分がよく間違える絵」をリスト化して、集中的に復習するのも効果的ですよ!

1回でも「あれ?」と迷ったイラストは、重点チェックリストに入れて、毎回の練習でしっかり確認していきましょう~!

まとめ|高齢者の認知機能検査イラストを攻略するコツ

| 記憶を定着させるためのコツ | リンク |

|---|---|

| 視覚と連動させて記憶する | ①視覚と連動させて記憶する |

| 物語のようにつなげて覚える | ②物語のようにつなげて覚える |

| 書いて口に出して何度も復習 | ③書いて口に出して何度も復習 |

| 1日1パターンずつ覚える | ④1日1パターンずつ覚える |

| 紛らわしい絵を重点チェック | ⑤紛らわしい絵を重点チェック |

高齢者の認知機能検査で出題されるイラストは、一見シンプルでも記憶に残りにくいものも多くあります。

だからこそ、今回紹介した5つのコツを活用することで、記憶の定着度が大きく変わってくるんですよね。

特に、「視覚と動作の連動」や「ストーリーでつなげる工夫」は、年齢問わず有効な記憶術です。

一度で覚えられなくても大丈夫。焦らず、繰り返し実践していくことで、確実に力がついていきます。

また、検査直前だけでなく、日頃から少しずつ取り組んでおくと、安心して本番に臨めますよ!

実際の検査内容について詳しく知りたい方は、「認知機能検査」イラストパターンA〜D完全一覧|全64枚の覚え方&コツまとめをご覧ください。