冬の暖房は石油ストーブでガンガン焚いていて部屋を温めていますが乾燥しているのではと気になっていました。

そんな時にたまたま目にしたのが100均のダイソーにあった湿度計です温度計と一体型です。

実際に使ってみて精度は正確なのか本当のところ分かりませんが、おおむね満足のレベルだと思っています。

結論として:100均の湿度計の精度は、ほぼ正確でした。

今季はコロナ禍で加湿器も楽天から買ったので、そのため部屋の湿度が何%かも知りたいと思っていたのでダイソーにあった丸形の壁掛けタイプの温湿度計を使っています。

部屋とか外には以前から温度計は置いてありましたが湿度計は初めての使用です。

インフルエンザや風邪対策・コロナ対策ということで加湿器と併用しながら検証しました。

湿度計は100均でも精度は正確なの?

湿度計の精度について、100円ショップで販売されている製品に過度な期待を寄せるのは現実的ではありません。

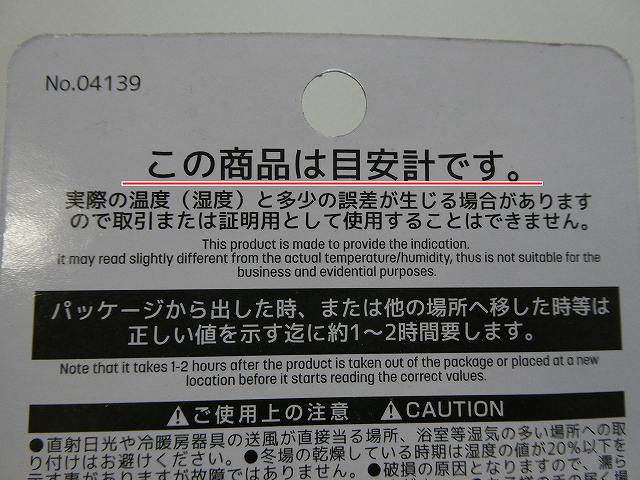

多くの製品があくまで「目安計」として設計されており、パッケージにはその旨が明記されています。

たとえばダイソーの湿度計では、「この商品は目安計です」という文言が目立つ場所に表示されていました。

これは製造元も高精度な測定器ではないことを前提にしている証拠です。

ただし、実際に使ってみると、環境に応じた大まかな湿度の変化は捉えられており、用途によっては十分に活用できます。

たとえば、加湿器のオンオフの目安や、乾燥しすぎた時期の管理には便利です。

湿度計の選定に迷っている場合は、正確性を重視するか、コスト重視で割り切って使うかの目的を明確にすることが大切です。

また、複数個を比較しておおよその平均値を掴むと、誤差の影響を抑えることができます。

湿度計を100均から3個買って精度を検証した

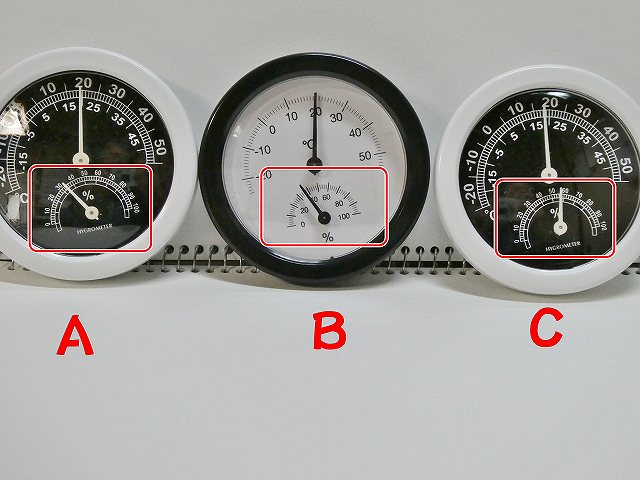

湿度計の精度を確かめるため、ダイソーで販売されていた温湿度計を3つ購入して比較検証を行いました。

購入先はあえて異なる店舗とし、それぞれの個体差や誤差の有無を確かめることを目的にしています。

まず1つ目は、複数の陳列品の中から目盛りが平均的なものを選びました。

次に、2つ目と3つ目は、あえて数値に大きな差が見られた個体を選定。

この方法により、同じ商品でもどの程度ばらつきがあるのかを視覚的に把握することができます。

実際に同じ場所に1〜2時間放置した後の湿度の測定値は、Aが34%、Bが36%、Cが58%と大きな違いが出ました。

AとBの2台はおおむね一致しており、目安としては信頼できる範囲でしたが、Cは明らかに異常値であると判断されました。

なお、湿度計の使用時はパッケージから出した直後ではなく、一定時間が経過してから数値を確認する必要があります。

これは、内部のセンサーが周囲の温度や湿度に順応するまでに時間がかかるためです。

目安とはいえ、同一製品でも個体差が大きいため、購入時にはできるだけ目盛りが平均的なものを選ぶのが賢明です。

湿度計3個の精度はどれが正確だったか?

3台の湿度計を同一の場所に数時間置いて検証した結果、AとBの2台は34%と36%という近い数値を示しました。

一方、Cの湿度計は58%という大きく異なる数値を表示し、目安計としても信頼に欠けると判断しました。

ただし、このCの湿度計は、あえて誤差のある個体を選んだものであり、検証の一環としての購入です。

使用前には、湿度計を設置する環境に馴染ませるため、少なくとも1~2時間の放置が必要です。

これは、機械内部のセンサーが気温や湿度の変化に安定して反応するための準備時間にあたります。

| 湿度計A(検証用に購入) | B(2020年に購入) | C(検証用に購入) |

| 34% | 36% | 58% |

| ○ | ○ | × |

Cの湿度計については、裏面のネジやゼンマイ部分を慎重に調整し、再び測定を試みました。

最終的には、指で針を一度100%まで動かし、その後に戻した位置が35%となり、他の2台とほぼ同じになりました。

この調整によって、見かけ上の数値の差は解消されましたが、根本的な精度の保証は難しいのが実情です。

とはいえ、簡易的な校正である程度整合性が取れることは興味深く、湿度管理の目安としてなら活用できそうです。

あらかじめ複数台を比較しておけば、不良品の判断や調整の必要性も見えてくるので、複数設置が効果的といえるでしょう。

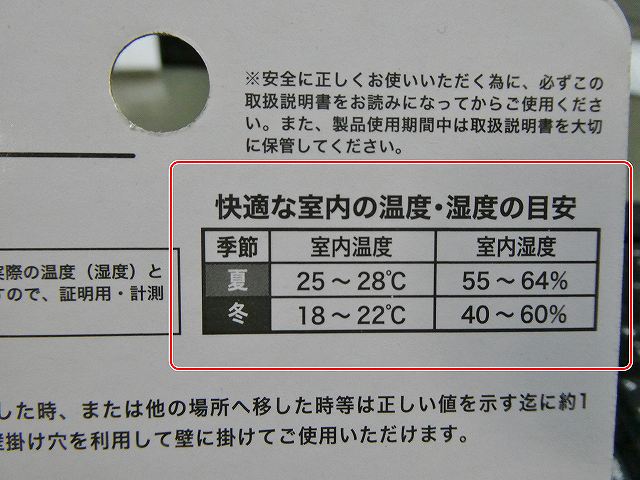

温度と湿度の目安を確認しよう!

湿度管理は乾燥する冬季の管理や、夏の熱中症対策や冷暖房による体調の変化にも大きく関わります。

特に冬場は空気が乾燥しやすく、体調を崩しやすくなるため、湿度のコントロールは欠かせません。

実際に湿度計を使って測定したところ、朝の6時半には湿度が70%と高めで、夜の9時頃には30%と急激に低下する日もありました。

このような変動は加湿器の能力や部屋の広さ、外気温の影響などによって左右されます。

使用している卓上加湿器では日中の湿度は40%〜60%を保てていましたが、夜間は乾燥気味になることが多く、やや能力が足りないと感じる場面もありました。

加湿器の選び方や置き場所の工夫によって、湿度を安定させることが可能です。

たとえば、寝室のような閉じた空間では加湿効果が高まりやすいため、集中して管理すると快適さが向上します。

今回購入した湿度計3台は、完璧な精度ではないものの、それぞれの傾向をつかむには十分な情報を与えてくれました。

目安としての利用であれば、複数台を設置して平均値をとることで実用性を高められます。

湿度管理を通して、室内環境をより快適に保つ工夫をしていきましょう。

| 室内温度 | 室内湿度 | |

| 夏 | 25~28度 | 55~64% |

| 冬 | 18~22度 | 40~60% |

まとめ

今回の検証を通じて、100円ショップで販売されている湿度計でも、目安としては十分に活用できることが分かりました。

すべてが高精度というわけではありませんが、複数台を比較することで、平均的な湿度の傾向を把握できます。

購入時は、パッケージ越しに目盛りをよく確認し、できるだけ同じ数値を指している個体を選ぶと安心です。

湿度計のデザインはシンプルな丸形タイプで、白色や黒色などインテリアに合わせやすいカラー展開も魅力のひとつです。

また、1台だけに頼らず、リビングや寝室、脱衣所など複数の生活スペースに分けて設置することで、室内全体の湿度バランスを把握しやすくなります。

加湿器や除湿器と組み合わせて使えば、さらに快適な空間づくりにつながります。

特に乾燥が厳しい季節や、湿度が上がりすぎる梅雨の時期などは、目に見える湿度の情報が大きな助けになります。

高価な計測機器がなくても、少しの工夫と複数台の活用で「快適な湿度環境」は実現できます。

今回のレビューが、これから湿度計を購入しようと考えている方や、湿度管理に悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。